Ver o fim de Mad Men é triste pra caramba. É duro saber que acabou. Os grandes filmes acabam (e acabam depressa demais); os bons livros acabam, tudo acaba, tudo na vida é passageiro, menos o cobrador e o motorneiro. Mas saber da inevitabilidade não impede que seja triste a despedida.

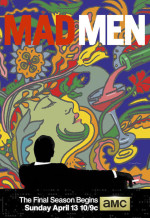

E Mad Men, afinal, fica na vida da gente um tempo imenso. A série começou em 2007, e só acabou agora em maio de 2015 – é muito tempo. A ação começa em 1960, termina em 1970 – é muito tempo. Em 1960, Sally Draper (Kiernan Shipka, nas duas fotos abaixo) era uma garotinha de, sei lá, não mais de 6 anos de idade; eu era um garotinho de 10 anos, fazendo o quarto ano primário no Grupo Escolar do Instituto de Educação, entra burro e sai leão. Em 1970, quando tive a sorte de aos 20 anos começar no jornalismo direto no aclamado, venerado Jornal da Tarde, Sally já era uma adolescente vivida, amadurecida à força, a fórceps, à custa de tanta experiência difícil, algumas até traumatizantes.

Em 1960, era absolutamente impensável um homem de uns 30 anos andar no centro de Londres sem terno, gravata, guarda-chuva e chapéu coco, e a homossexualidade era crime punido com a prisão do sodomista. (Sim, usava-se esse tipo de termo. Hoje em dia não se pode dizer nem homossexualismo que a patrulha do politicamente correto vem para cima de você.) Em Nova York, como Mad Men bem mostra, os homens trabalhavam de terno e gravata e nas ruas usavam chapéus; as mulheres só ocupavam os postos inferiores, como secretárias – jamais lugares de chefia; e, mesmo no mundo culturalmente avançado das agências de publicidade da Madison Avenue, não havia lugar para negros e judeus. Mulher divorciada era quase sinônimo de puta, e moça de boa família casava-se virgem. As únicas drogas aceitas como normais pela classe média eram o álcool e o tabaco. Bebia-se demais, fumava-se demais.

Em 1960, era absolutamente impensável um homem de uns 30 anos andar no centro de Londres sem terno, gravata, guarda-chuva e chapéu coco, e a homossexualidade era crime punido com a prisão do sodomista. (Sim, usava-se esse tipo de termo. Hoje em dia não se pode dizer nem homossexualismo que a patrulha do politicamente correto vem para cima de você.) Em Nova York, como Mad Men bem mostra, os homens trabalhavam de terno e gravata e nas ruas usavam chapéus; as mulheres só ocupavam os postos inferiores, como secretárias – jamais lugares de chefia; e, mesmo no mundo culturalmente avançado das agências de publicidade da Madison Avenue, não havia lugar para negros e judeus. Mulher divorciada era quase sinônimo de puta, e moça de boa família casava-se virgem. As únicas drogas aceitas como normais pela classe média eram o álcool e o tabaco. Bebia-se demais, fumava-se demais.

Entre 1960 e 1970, o planeta chegou pertíssimo da aniquilação completa da vida com uma guerra atômica que não deixaria sobreviventes, as mulheres fizeram talvez a maior revolução de costumes de toda a História da humanidade, os tanques soviéticos tiveram que ser chamados para apagar o incêndio libertário da Primavera de Praga, estudantes e trabalhadores se uniram em maio numa tentativa de nova Revolução Francesa para acabar com tudo que estava aí, uma geração inteira apaixonou-se por Beatles, Rolling Stones e Bob Dylan, só para mencionar os mais importantes de todos, em termos globais, e jovens dos Estados Unidos e de diversas outras partes do mundo promoveram o que parecia ser um ataque frontal a todas as regras do Establishment, estabelecendo novas leis sociais – a contracultura. As multidões nas ruas levaram o maior complexo bélico que já houve na História a retirar-se do país que havia invadido, o Vietnã – e o Homem andou na Lua.

Entre 1960 e 1970, o planeta chegou pertíssimo da aniquilação completa da vida com uma guerra atômica que não deixaria sobreviventes, as mulheres fizeram talvez a maior revolução de costumes de toda a História da humanidade, os tanques soviéticos tiveram que ser chamados para apagar o incêndio libertário da Primavera de Praga, estudantes e trabalhadores se uniram em maio numa tentativa de nova Revolução Francesa para acabar com tudo que estava aí, uma geração inteira apaixonou-se por Beatles, Rolling Stones e Bob Dylan, só para mencionar os mais importantes de todos, em termos globais, e jovens dos Estados Unidos e de diversas outras partes do mundo promoveram o que parecia ser um ataque frontal a todas as regras do Establishment, estabelecendo novas leis sociais – a contracultura. As multidões nas ruas levaram o maior complexo bélico que já houve na História a retirar-se do país que havia invadido, o Vietnã – e o Homem andou na Lua.

Em 1970, no centro de Londres e de Nova York (assim como no de todas as grandes cidades do Ocidente) viam-se homens cabeludos, sem chapéu, com roupas de todas as cores, todas, todinhas, e mulheres com até então impensáveis minissaias botando à mostra as coxas até então escondidas. As moças trepavam maravilhosamente com seus namorados – ou com simples conhecidos, apenas pelo prazer da coisa. Disseminou-se o uso da maconha, de alucinógenos de maneira geral, e a cocaína começou a (re)aparecer.

Mad Men soube espelhar a maior parte das mudanças profundas que sacudiram o mundo nos anos 60, os anos que – se dizia – mudaram tudo.

Mudaram?

Mad Men lembra que a realidade é maior que nossos sonhos – e muito mais cruel

Nós queríamos mudar o mundo, mas foi o mundo que nos mudou.

A frase fantástica, impressionante, definitiva, é dita por um personagem de Nós Que Nos Amávamos Tanto/C’eravamo Tanto Amati (1974), de Ettore Scola, seguramente um dos mais belos filmes pró-socialismo de todos os muitíssimos que já foram feitos nestes cento e tantos anos de cinema.

Lembrei dela depois que terminou o 14º episódio da sétima temporada de Mad Men, e fiquei triste pra caramba porque não vai mais ter as aventuras e desventuras de Don Draper e aquele grande punhado de personagens fascinantes. Triste, assim numa espécie de banzo, de melancolia, de, para usar a imagem dolorosa de Chico, sentir uma fisgada

no membro que já perdi.

O sujeito que ajudou a criar o movimento Occupy Wall Street, Micah White, esteve em São Paulo exatamente na semana em que Mary e eu vimos a sexta e a sétima e última temporada de Mad Men. Como disse meu amigo Sandro Vaia em artigo no Blog do Noblat e no 50 Anos de Textos, o sujeito que simboliza a mais nova tentativa de derrubar o Sistema, o Establishment, criou uma empresa de consultoria. Ganha dinheiro com conferências e conselhos a respeito de como combater o sistema que se baseia na existência de empresas que dão emprego e ganham dinheiro.

No finalzinho de Mad Men, um comercial da Coca-Coca – a bebida que para tanta gente é o símbolo acabado, perfeito, do imperialismo ianque, do capitalismo, do Sistema, do Establishment – usa diversos elementos dos hippies, do hippismo, da contracultura.

A liberdade é uma calça velha, azul e desbotada. O mercado engole a contracultura e quem mais lutar contra ele. Apropria-se da contestação, bota a contestação no liquidificador e usa as idéias dela para vender mais Coca-Cola, calça Lee, o que for, mundo afora.

Mad Men termina deixando um travo amargo na garganta do espectador, em especial do que sonhou. (E quem de nós não sonhou?) The dream is over, como disse John Lennon em “God”, a canção emblemática, lançada exatamente em 1970, o ano em que a série se encerra. Ou, como traduziu e citou Gilberto Gil, em canção de 1971, igualmente emblemática, o sonho acabou e foi pesado o sonho pra quem não sonhou.

De alguma forma, Mad Men termina dizendo que a moral da história é que a realidade é sempre maior do que nossos sonhos. E, obviamente, muito mais cruel.

É inegável que, em muitos aspectos, o mundo melhorou muito, de 1960 para cá

Em muitos, vários, diversos aspectos, o mundo deste ano de 2015, o da última temporada de Mad Men, é melhor do que aquele de 1960, quando a ação da série começa.

O racismo e o sexismo – dois dos mais abomináveis crimes que a humanidade conseguiu criar – ainda existem, é verdade, mas sofreram derrotas imensas. A segregação racial era defendida na legislação de diversos Estados americanos até 1964, quando, finalmente, leis federais baniram definitivamente o absurdo. O apartheid da África do Sul sobreviveu mais alguns anos, mas também finalmente foi parar no lixo da História. Hoje não há país algum do mundo que tenha leis racistas – bem ao contrário, a maioria tem leis severas contra o racismo.

Só pessoas absolutamente ignorantes, ou de profunda má-fé, não reconheceriam como a situação das mulheres melhorou, em boa parte do mundo.

Criminalizada na nação de democracia mais antiga e estável do mundo ainda nos anos 1960, a homossexualidade adquiriu os direitos merecidos em boa parte do planeta.

O mundo melhorou demais em muitos aspectos – embora conviva ainda hoje com pensamentos e práticas primitivas, incivilizadas, que já deveríamos ter abandonado desde que saímos das cavernas. Está aí o radicalismo muçulmano ameaçando o planeta inteiro, para dar apenas um exemplo – para não falar muito do caso específico da América Latina, este cantinho do mundo em que nos puseram para viver, que hoje é assim a absoluta vanguarda do atraso mundial, perseguindo no século XXI a utopia do século XIX que o século XX demonstrou cabal e sucessivamente que não dá certo.

Avançamos muito, nos últimos anos. A engenharia genética evoluiu mais até do que os livros de ficção científica previam – e, no entanto, ainda não se extinguiu sequer a gripe, e uma doença de lugar de condições sanitárias miseráveis como a dengue ainda é epidemia mesmo em um trecho rico do planeta como é o Estado de São Paulo.

Tanta coisa mudou que muito do melhor cinema hoje é feito para a TV

Embora muita coisa ainda esteja mais próxima das cavernas que da ciência e da tecnologia modernas que permitiram a conquista da Lua – tema importante nas últimas temporadas de Mad Men – e um maior conhecimento sobre o próprio cérebro humano, o mundo mudou tanto, entre 1960 e 1970, entre 1960/1970 e 2015, que hoje em dia muito do que melhor se faz no cinema é feito para a TV.

Embora muita coisa ainda esteja mais próxima das cavernas que da ciência e da tecnologia modernas que permitiram a conquista da Lua – tema importante nas últimas temporadas de Mad Men – e um maior conhecimento sobre o próprio cérebro humano, o mundo mudou tanto, entre 1960 e 1970, entre 1960/1970 e 2015, que hoje em dia muito do que melhor se faz no cinema é feito para a TV.

Isso seria absolutamente impensável alguns anos atrás.

O cinema olhou para a TV, quando ela surgiu e se implantou, no finalzinho dos anos 1940, como o grande inimigo a ser combatido. Nos anos 1950, para lutar contra a TV, o cinema inventou o 3D, o CinemaScope, o nome da época para o que hoje chamamos na nossa televisão caseira de widescreen.

A partir dos anos 70, os grandes estúdios de Hollywood pararam de dar murro em ponta de faca e passaram a produzir filmes especificamente para a TV.

Nas duas últimas décadas, não há filme francês que não seja bancado em parte pelas emissoras de TV. Para fazer sucesso, os filmes brasileiros precisam da TV – e usam a TV.

Isso é importante, mas é pouco. A verdade é que os filmes e as séries feitas para a TV passaram a ser o que antes os filmes para cinema eram: mais inteligentes, mais ousados, mais profundos, mais sérios (e mais engraçados também, quando é o caso).

A criatividade é maior na TV, hoje, do que nos filmes dos grandes estúdios. Os grandes estúdios fazem filmes caríssimos, que precisam ter retorno imediato nas bilheterias – e então o que há hoje é que o cinemão americano faz filmes sobre super-heróis ou épicos bilionários contando histórias – bíblicas ou medievais – que já foram contadas antes, e de forma melhor, em muitos outros filmes.

Ser humano normal, gente como eu ou você, praticamente sumiu dos filmes de grande orçamento dos grandes estúdios.

Pessoas, essa coisa de coração e mente, sangue e osso, ficou para a TV.

Peggy Olson (Elisabeth Moss, na foto abaixo) é muito talentosa profissionalmente, mas é um absoluto fracasso em suas relações afetivas. Joan Harris (Christina Hendricks) é uma profissional extraordinária, mas é mulher e atraente, gostosa, e então tem dificuldades para enfrentar o machismo daqueles tempos e demonstrar suas qualidades como executiva.

Don Draper (Jon Hamm) é um talento absolutamente extraordinário – mas precisaria de uns 15 anos de cinco sessões semanais com um bom analista para conseguir entender todos os fantasmas que sua história familiar enfiou dentro de sua cabeça animal da qual só consegue mexer com menos de 10%.

Don Draper (Jon Hamm) é um talento absolutamente extraordinário – mas precisaria de uns 15 anos de cinco sessões semanais com um bom analista para conseguir entender todos os fantasmas que sua história familiar enfiou dentro de sua cabeça animal da qual só consegue mexer com menos de 10%.

Betty (January Jones), que já foi Draper e depois virou Francis, após se casar com Henry (Christopher Stanley), um político que, apesar de republicano, é boa gente, tem beleza, conforto material, mas é insegura, imatura, e não foi dotada do talento para ter filhos – e teve três.

Pessoas como essas – seres humanos, e não super-heróis, homens de aço, de quartetos fantásticos – não têm muito espaço no cinemão americano hoje. Estão na TV, em séries feitas para a TV.

Hoje em dia muito do que melhor se faz no cinema é feito para a TV.

Bons atores e atrizes, mesmo em papéis secundários, coadjuvantes

Com isso, cada vez mais atores que antes se dedicavam exclusivamente ao cinema têm trabalhado em filmes e séries para a TV – gente como, só para dar alguns poucos exemplos, Jane Fonda, Dustin Hoffman, Frances McDormand, ou Kevin Stacey e Robin Wright (que brilham em House of Cards, série feita não exatamente para a TV, e sim para distribuição via internet), ou Matthew McConaughey e Woody Harrelson (que tiveram interpretações brilhantes na série True Detective).

Atores consagrados aceitam fazer participações em séries de TV, como Shirley MacLaine e Paul Giamatti em Downton Abbey.

Nestas duas últimas temporadas de Mad Men, há participações pequenas de Mimi Rogers e Bruce Greenwood, atores de filmografias respeitáveis, ela com mais de 100 títulos, ele com mais de 130. Mimi Rogers, ex-senhora Tom Cruise, aceitou o pequenino papel especial de Pima Ryan, uma fotógrafa respeitadíssima, de grife, que come o diretor de arte Stan Rizzo (Jay R. Ferguson) e tenta comer também Peggy Olson. Ela aparece apenas em um único episódio.

Bruce Greenwood aparece bem mais que ela, em quatro episódios da última temporada, como Richard Burghoff, um milionário do ramo da construção que se apaixona por Joan Harris.

A maravilhosa Julia Ormond reaparece nessas duas últimas temporadas. Ela já havia aparecido em temporadas anteriores – faz Marie Calvet, a canadense mãe de Megan (Jessic a Paré), a segunda mulher de Don Draper. Em meados dos anos 90, Julia Ormond brilhou como protagonista em uma série de filmes lançados num curto período – Lendas da Paixão (1994), Sabrina e Lancelot, o Primeiro Cavaleiro (1995), Mistério na Neve (1997) – e, esbanjando tanto beleza quanto esmerado talento, parecia que viria a ser uma das maiores estrelas de sua geração. Dá pena vê-la no papel dessa mulher instável, meio perdida na vida, meio afogada no álcool. Os diretores da série não tiveram a decência de mostrá-la uma vez sequer em close-up – aquele rosto que Roger Ebert (e eu também, mas quem sou eu?) comparou ao de Ingrid Bergman.

Três atrizes muitíssimo menos conhecidas que Mimi Rogers e Julia Ormond me impressionaram nestas duas últimas temporadas. Linda Cardellini tem belo desempenho como Sylvia Rosen, a vizinha do andar de baixo dos Draper, casada com um grande cirurgião cardíaco, Arnold Rosen (Brian Markinson). Sylvia, descendente de italianos, trai o marido com Don Draper – sem tirar o colar com o crucifixo, um delicado detalhe que roteirista e diretor sabem valorizar. Sem ter uma beleza estonteante, Linda Cardellini tem uma sensualidade de babar.

Três atrizes muitíssimo menos conhecidas que Mimi Rogers e Julia Ormond me impressionaram nestas duas últimas temporadas. Linda Cardellini tem belo desempenho como Sylvia Rosen, a vizinha do andar de baixo dos Draper, casada com um grande cirurgião cardíaco, Arnold Rosen (Brian Markinson). Sylvia, descendente de italianos, trai o marido com Don Draper – sem tirar o colar com o crucifixo, um delicado detalhe que roteirista e diretor sabem valorizar. Sem ter uma beleza estonteante, Linda Cardellini tem uma sensualidade de babar.

Elizabeth Reaser (na foto), que trabalhou nas primeiras temporadas de The Good Wife, e tem um rosto forte, marcante, faz um papel bastante pequeno, mas tão misterioso quanto importante: ela é Diana Baur, uma mulher de Racine, Wisconsin, que chama a atenção de Don Draper num bar em que ela trabalha como garçonete. O espectador – assim como Don – fica sabendo muito pouco sobre o passado dela; Diana apenas diz que teve duas filhas, perdeu uma e abandonou a outra.

Matthew Weiner aproveitará a aparição desse personagem estranho, misterioso, para mudar a trajetória de Don Draper. E é fascinante a sequência em que Bert Cooper (Robert Morse) surge na poltrona do carona dizendo a Don que ele está dirigindo na direção errada.

Caity Lotz (na foto abaixo) surge em poucas sequências, mas está ótima em todas elas. Muito jovem, muito bela, interpreta Stephanie, a sobrinha de Anna Draper – a viúva do Don Draper morto no guerra da Coréia. Don já havia ajudado Stephanie em outras ocasiões, nas temporadas anteriores. Um tanto perdida, como tantos e tantos jovens, ela havia engravidado sem ter planejado, desejado. Acaba dando o filho (ou filha, não gravei) para ao avós paternos.

Num fim de semana de meditação/psicodrama/papo furado/enrolação danada/modismo hippie/convescote maluquete, junto da Highway 1, perto de Monterey, de Big Sur, de Cornell, aquelas Mecas do hippismo, o Pacífico morro estrondosamente lindo abaixo, haverá uma sequência de frases fortíssimas sobre maternidade. A líder da coisa pergunta a Stephanie o que ela está sentido naquele momento, e a garota diz: – “Me sinto como se todos estivessem me julgando. (…) Como se eu fizesse tudo errado. Você não deveria ter saído da escola, você não deveria ter ficado com aquele vagabundo, você não deveria ter ficado grávida, você deveria ter gostado de ser mãe.”

E então ela conclui que está procurando ficar melhor.

Ao que uma outra mulher, Angie, pergunta: – “Para que você possa ficar com seu bebê?”

E Stephanie, absolutamente aturdida, porque ela não pensa jamais em ficar com o bebê que não saberia criar: – “O que? Não?”

E a outra desfia: – “O que eu sinto quando ouço sobre o seu bebê é tristeza. Minha mãe me deixou, e o que eu sei é que seu bebê vai passar o resto da vida olhando para a porta esperando você chegar.”

Nenhum outro filme tem tantas mulheres que não têm competência para serem mães

Claro, Mad Men é, desde seu título, uma série sobre os homens da Madison Avenue, o mundo das agências de publicidade de Nova York, um dos mais perfeitos símbolos de como se organiza a sociedade capitalista. Dizem que diversos dos casos mostrados de campanhas publicitárias são inspirados em cases reais; para os publicitários, para os estudiosos do fenômeno publicidade, tudo indica que a série é um prato absolutamente rico.

Mas, muito mais que isso, a série é, como escrevi sobre as temporadas anteriores a estas duas últimas, sobre comportamento. Sobre as pessoas, a forma de pensar das pessoas naqueles anos, e como tudo foi mudando.

É impressionante como é forte, ao longo de toda a série, ao longo de todos os 92 episódios de 50 minutos cada, dando um total de 76 horas de ótimo cinema, ainda que feito para a TV, o tema pais e mães que abandonam filhos. Sobretudo mães – que abandonam ou, mesmo se não os abandonam, não sabem como fazer, como agir. Mulheres que não sabem ser mães.

Bem no início da série, no começo das 76 horas, Peggy Olson fica grávida após uma trepada com o calhorda Pete Campbell (Vincent Kartheiser). É impensável, é absolutamente fora de cogitação ela, uma jovem mulher começando a trabalhar, ter um filho sem pai, e então ela, com a ajuda de Don Draper, então seu chefe imediato, tem a gravidez em sigilo e dá a criança para adoção.

Não seria mesmo capaz de ser mãe, e então abre mão do filho – exatamente como faria anos mais tarde Stephanie, a sobrinha de Anna Draper.

A filha de Roger Sterling tem um casamento perfeitamente careta, do qual sai uma filha. No meio da chegada do hippismo, ela vai para uma comunidade e entrega a filha para sua própria mãe.

A misteriosa mulher que aparece na vida de Don nos episódios finais, que havia sido uma dona de casa em Racine, nos confins de Wisconsin, perdeu uma filha e abandonou a outra – a gente jamais ficará sabendo exatamente como e por quê.

A Betty Draper depois Francis feita por January Jones (na foto abaixo) é uma péssima mãe – quase todos os 92 episódios da série demonstram isso. Ela mesma chega quase a verbalizar exatamente isso, após um passeio com o filho do meio, numa programação da escola dele, na penúltima temporada.

Não me lembro de nenhum outro filme, peça, romance, série, em que haja tantas mulheres que não têm competência para serem mães.

Pai incompetente, isso há de sobra. Há quase tanto pai incompetente nos dramas sérios do cinema ou da TV dos últimos, digamos, 50 anos, quanto seres não humanos nos filmes do cinemão comercial dos últimos 20 anos.

Pai bêbado, ausente e violento é quase tão comum no cinema dos últimos tempos quanto serial killers – e olha que aí há uma defesagem grande, porque, no mundo real, há muitíssimo mais pai bêbado, ausente e violento do que serial killer, mas o cinema, infelizmente, já não reflete muito bem o que é a vida real.

Em uma série absolutamente repleta de mulheres que não teriam direito a se candidatar ao papel de mães, se ser mãe – ao contrário do que acontece neste nosso pobre mundo real – fosse um direito alcançável apenas após concurso sério, exigente, a mãe mais absurdamente incompetente, claro, é a do herói, ou anti-herói, Don Draper.

A mãe de Don, aliás Dick, excede no quesito ser incapaz de ser mãe.

Aproveito a menção a Don Draper para registrar uma sensação que tive praticamente ao longo de todas estas duas últimas temporadas: credo, como Matthew Weiner e os demais roteiristas fazem nosso pobre herói sofrer! Aquela coisa do afastamento dele, o período em que ele fica perdido sem poder ir ao escritório, que horror. A volta – quanta humilhação! Credo: sim, Don fez coisas imorais, ruins – mas também fez muita coisa boa. E, no entanto, a vida bate nele como time de várzea sacrifica a bola.

Os grandes temas estão lá, os grandes acontecimentos, as canções que marcaram época

A forma com que as tramas se misturam – a trama básica das pessoas da agência de publicidade com as subtramas das vidas pessoais daquele grande número de personagens – é um dos grandes feitos de Mad Men. É uma maravilha.

Nenhum grande tema fica de fora. Passa-se, por exemplo, se não exatamente sobre a eutanásia, sobre o questionamento do direito à morte com um mínimo de dignidade

Fala-se com lucidez sobre a questão do direito ao aborto – essa coisa que é negada furiosa, furibundamente por cerca de metade da população dos Estados Unidos.

Os grandes acontecimentos da História aparecem todos lá. Assim como a descida do homem à Lua, o assassinato de Martin Luther King é mostrado como peça importante na vida de todos aqueles personagens.

Sobram montes de momentos especialmente belos nestas duas últimas temporadas de Mad Men.

Por exemplo: o uso de canções importantes, memoráveis, importantes, que marcaram época, é uma maravilha absoluta.

O penúltimo episódio de toda a série, o episódio 13 da sétima temporada, termina com Buddy Holly cantando “Everyday”. Don Draper está na estrada – a série vira ali um road movie –, e Buddy Holly canta a canção que escreveu pouco antes de morrer em um acidente aéreo em 1959.

O episódio 10 da sétima termina com Roberta Flack cantando “The first time ever I saw your face”. Quase chorei diante de tanta beleza, e de tanto talento por escolher aquela gravação específica.

O episódio 8 da sétima, exibido nos Estados Unidos em 5 de abril de 2015, traz o letreiro: “Em memória de Mike Nichols”. Aquilo me comoveu: como o pessoal que fez Mad Men, sou fã de Mike Nichols.

Há um episódio que termina com Joni Mitchell cantando “Both Sides Now”, aquela canção que ninguém, absolutamente ninguém que estava com mais de 14 anos em 1969 consegue esquecer.

O veterano Robert Morse canta e dança, e Matthew Weiner vai para o céu

Das tantas coisas absurdamente belas das duas últimas temporadas, uma, em especial, me deixou babando.

Acontece no finalzinho do episódio 7 da sétima e última temporada. É 1969. Por trás de todos os acontecimentos envolvendo os personagens da série, como background, está a missão do Apollo 11, aquela em que o homem pisou na Lua.

É um episódio cheio de fatos importantes acontecendo na vida dos personagens – e tudo tem por trás a chegada do homem à Lua.

Ao final do episódio em que o homem está pisando na Lua, Don Draper olha para um corredor da agência, e Bert Cooper, interpretado pelo ótimo Robert Morse, está dançando no meio de umas cinco secretárias, moças bonitas, todas de minissaia, como era costume na época.

Bert Cooper, o sócio mais velho da agência, e que já havia passado para melhor, canta uma deliciosa canção – que eu não conhecia – que diz que a lua pertence a todo mundo, e as melhores coisas da vida são grátis, “The best things in life are free” (B.G. De Sylva / Lew Brown / Ray Henderson).

Nesse exato momento, Matthew Weiner, o criador da série, iguala-se a Woody Allen.

Nesse e outros muitos outros momentos, Mad Men fez algumas das seqüências mais marcantes de que o cinema foi capaz nas muitas últimas décadas.

Para ler sobre a Primeira Temporada, clique aqui.

Para ler sobre da Segunda à Quinta Temporadas, clique aqui.

Anotação em maio de 2015

Mad Men – A Sexta e a Sétima Temporadas

De Matthew Weiner, criador e produtor executivo, EUA, 2013 a 2015

Com Jon Hamm (Don Draper), Elisabeth Moss (Peggy Olson), Christina Hendricks (Joan Harris), John Slattery (Roger Sterling), Vincent Kartheiser (Pete Campbell), January Jones (Betty Francis), Kiernan Shipka (Sally Draper), Robert Morse (Bertram Cooper), Christopher Stanley (Henry Francis), Jessica Paré (Megan Draper), Aaron Staton (Ken Cosgrove), Rich Sommer (Harry Crane), Jay R. Ferguson (Stan Rizzo), Kevin Rahm (Ted Chaough), Alison Brie (Trudy Campbell), Teyonah Parris (Dawn Chambers), Stephanie Drake (Meredith), James Wolk (Bob Benson), Julia Ormond (Marie Calvet), Elizabeth Reaser (Diana Baur), Caity Lotz (Stephanie), Linda Cardellini (Sylvia Rosen), Brian Markinson (Dr. Arnold Rosen), Mimi Rogers (Pima Ryan), Bruce Greenwood (Richard Burghoff),

Talia Balsam (Mona Sterling)

Diretores: Phil Abraham, Michael Uppendahl, Jennifer Getzinger, Matthew Weiner, Scott Hornbacher, John Slattery, Chris Manley, Jon Hamm, Jared Harris

Roteiristas: Matthew Weiner, Jonathan Igla, André Jacquemetton, Maria Jacquemetton, Erin Levy, Carly Wray, Semi Chellas, Janet Leahy, Tom Smuts

Fotografia Chris Manley, Don Devine, Jeff Jur, M. David Mullen

Música David Carbonara

Na TV a cabo (Now). Produção Lionsgate Television, Weiner Bros., American Movie Classics (AMC)

Cor,

****

Uau! Por mais que eu goste e admire seus textos, nesse aqui você matou a pau, Sérgio! O que vai sobrar para os simples mortais comentarem?

Preciso revisar na minha cabeça as duas últimas temporadas, e resumir ao máximo (missão impossível?) para tentar escrever.

Antes, só queria dizer uma coisa: qual o segredo para que essa Elizabeth Reaser só contracene com homens gatos? Verdade seja dita que ela é meio desprovida de beleza, e também não a considero tão boa atriz assim. Primeiro foi Justin Chambers, na série “Grey’s Anatomy”; depois, Patrick Wilson em “Segunda Chance Para o Amor”. Mais pra frente foi o fofo Will Gardner, meu xodó em “The Good Wife”, maravilhosamente interpretado por Josh Charles; e agora Jon Hamm (pelo que li, 99% dos fãs da série, ou seria das fãs?, odiaram a personagem dela em “Mad Men”, uma coisa meio sem pé nem cabeça, e super mal explicada — me incluo entre elas). Dizem que ela era um reflexo feminino de Don, e por esse motivo ele se sentiu atraído por ela. O que pra mim não explica a introdução dela em plena última temporada, uma personagem chata e desinteressaste; para mim foi perda de tempo.

Hêhê… Acho essa atriz Elizabeth Reaser bem interessante. E o personagem aqui, por mais sem pé nem cabeça, surgido do nada e desaparecido com o nada, tem, exatamente por ser tão misterioso, seu lado atraente… Acho que Diana atrai Don porque parece frágil demais, necessidade demais, e ele está num momento em que sente necessidade de ajudar os outros, depois de ter feito tanta merda na vida. E afinal é a existência dela que faz a vida dele virar um road movie no final…

Bem, mas muitíssimo obrigado pelo elogio, Jussara!

Um abraço.

Sérgio