Os irmãos Julius e Philip Epstein, autores do roteiro de Casablanca, entre muitos bons filmes, e o diretor Richard Brooks – três grandes roteiristas – foram os responsáveis por transformar um conto de apenas 25 páginas de F. Scott Fitzgerald, “Babylon Revisited”, neste filme de quase 2 horas de projeção.

A Última Vez Que Vi Paris, de 1954, teve considerável sucesso em sua época – rendeu quase US$ 1 milhão à MGM, então uma boa fortuna, e teve razoável acolhida da crítica. Hoje, pode parecer um dramalhão choroso, antiquado e um tanto mais comprido do que os eventos que tem para mostrar, cujos maiores atrativos são Elizabeth Taylor e sua beleza faiscante, jovem demais, com apenas 22 aninhos.

Tinha visto o filme na adolescência e depois em 2003. Ao revê-lo mais uma vez agora, me impressionou muito como o roteiro dos irmãos Epstein e Richard Brooks conseguiu ser fiel ao espírito dos contos e romances de Fitzgerald. Ao tipo de personagens que ele criou, o universo em que viviam muitos deles – americanos ricos (ou se passando por ricos), expatriados, vivendo em Paris ou na Côte d’Azur, numa atmosfera de festa sem fim.

Paris é uma festa, escreveu Ernest Hemingway, amigo-rival-inimigo cordial do colega e conterrâneo. Para os personagens de Fitzgerald, Paris, a França inteira, a Europa, tudo era uma festa que parecia não acabar nunca. O problema é que – e Fitzgerald, como todo alcoólatra, sabia muito bem disso –, quando a festa finalmente acaba, porque tudo acaba, a ressaca acumulada é brava, bravíssima.

Um casal parecido com o de Suave é a Noite

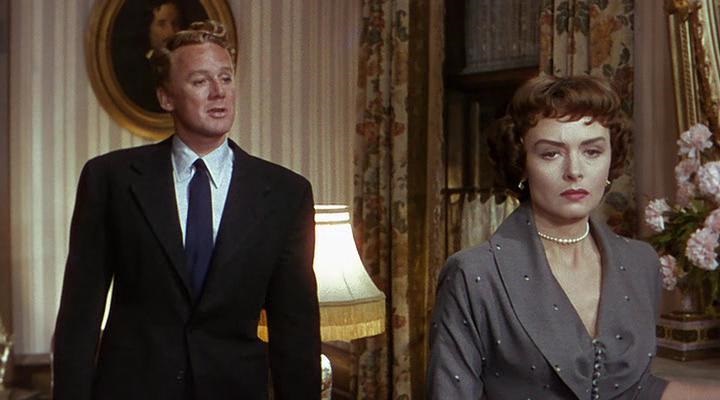

Helen e Charlie, o casal de protagonistas de A Última Vez Que Vi Paris (os papéis de Liz Taylor e Van Johnson), fazem lembrar demais Nicole e Dick Diver, o casal que vive meses e meses de festas na Côte d’Azur em Suave é a Noite, o quarto e último romance completo do autor – assim como Nicole e Dick Diver fazem lembrar demais o casal Zelda e Francis Scott.

A festa, para Helen e Charlie do filme, começa numa ocasião em que havia motivos de sobra para festejar – o dia da rendição da Alemanha nazista, 7 de maio de 1945. Charlie era um tenente do Exército americano, combatera no front e trabalhara também como jornalista do Stars and Stripes, o jornal das Forças Armadas. Com seu belo e bem cuidadíssimo uniforme, recebia abraços e beijos das mulheres na Champs Elysées lotada de gente alegre. Uma das mulheres que o beija tem uma beleza daquelas de matar, de doer. Mas ele a perde no turbilhão da avenida.

Charlie entra então no bar de que ele já era freguês, do simpático Maurice (Kurt Kasznar). E lá encontra o amigo Claude (George Dolenz), que lutara com ele nas forças dos Aliados que haviam libertado Paris alguns meses antes. Claude está com uma bela moça, uma americana, Marion (Donna Reed, num raro papel de mulher que se mostrará antipática, de caráter ruim). Os dois estão indo para a casa dela, onde o pai está dando uma festa – e Charlie vai com eles.

Casam-se e, durante um tempo, vivem felizes

A vida é feita de coincidências, esse fenômeno através do qual – dizem – Deus se mantém anônimo, e então quem está lá, na ampla sala da casa do pai de Marion, sentada sobre a lareira? Claro, a moça belíssima do beijo na Champs Elysées – Helen-Liz Taylor, que havia acabado de chegar a Paris, após ser expulsa da universidade americana que cursava.

No meio da festa naquela casa de ricos, que comemorava, como as centenas de milhares de pessoas pelas ruas, o fim da guerra na Europa, o roteiro mostra alguns pontos fundamentais dos personagens da história. Vemos que o pai de Marion e Helen, James Ellswirth (o papel do grande Walter Pidgeon, de Como Era Verde o Meu Vale, Rosa de Esperança, Tempestade Sobre Washington e mais uns 130 filmes e/ou séries), é um bon-vivant, um hedonista profissional, um malandrão refinado, que gasta tudo o que tem e o que não tem e sempre dá um jeito de ganhar algum dinheiro num jogo ou numa corrida de cavalos.

Bon-vivant, hedonista, malandrão – mas bom caráter. Um homem do bem.

A filha mais jovem, Helen, puxou o pai. É alegre, festeira, aventureira, brincalhona, bem humorada – e boa pessoa.

A filha mais velha, Marion, veremos que é bem diferente do pai e da irmã. Marion interessa-se de imediato pelo oficial do Exército americano bonitão, simpático – e ficará profundamente frustrada porque ele logo se mostra apaixonado por Helen. Que também se apaixona por Charlie. Sem ter o que queria, Marion acabará se casando com Claude – e, muito mais tarde, vai tentar se vingar do homem que casou com sua irmã mais jovem.

Sim, Charlie e Helen se casam – como Nicole e Dick Diver, como Zelda e F. Scott. Por amor, por grande paixão. E, durante um bom tempo, vivem felizes – como Nicole e Dick Diver, como Zelda e F. Scott. Numa grande festa, com muita, mas muita bebida.

Exatamente como Zelda e F. Scott Fitzgerald, Charlie e Helen têm uma filhinha – uma só, Vicki, que, com 7 e depois uns 9 anos, é interpretada pela garotinha Sandy Descher. Vicki é uma gracinha de menina. É verdade que é muito mais do tipo de criança idealizada, saída da imaginação de roteiristas, do que de criança da vida real, mas tudo bem, vamos em frente.

O problema das grandes festas, com muita bebida – repito – é que um dia elas acabam, e a ressaca acumulada é um horror, um absoluto, total horror.

Mulher se joga na fonte, seis anos antes de La Dolce Vita

Em Suave é a Noite, há um momento em que a filhinha de Nicole e Dick Diver acorda pela manhã com sede, e, na sala, bebe um pouquinho do resto de cada um dos diversos copos deixados na mesa pelos pais e seus convidados da noite anterior. A garota passa mal – e os pais, em choque, param um tempo para pensar, ensaiam uma tentativa de afinal sair daquela vida.

Não me lembro se esse acontecimento está no livro e também no filme (Suave é a Noite/Tender is the Night, 1962, de Henry King, Jason Robards como Dick Diver, Jennifer Jones, linda de morrer, como Nicole), ou só está no filme. De fato não me lembro – e registro que li os quatro romances de Fitzgerald e muitos, muitos dos seus contos, inclusive “Babylon Revisted”, é claro, quando era bem jovem, adolescente ainda. Preciso relê-los, todos. Mas isso não importa.

O importante é que há um momento, na vida dos personagens de Fitzgerald – assim como na vida das pessoas que ele conheceu, das pessoas que eu conheço, das pessoas que o eventual leitor conhece –, em que há um choque, uma parada para pensar, uma tentativa de afinal mudar a vida.

Quando A Última Vez Que Vi Paris já passou aí de uns 80 dos seus 116 minutos, é Helen que dá uma parada, e sugere que eles deveriam mudar de vida.

É fantástico que a ficha caia primeiro na cabeça de Helen, e não na de Charlie. Charlie era, em princípio, o mais conservador do casal, o menos inquieto, o careta de Milwaukee, enquanto Helen sempre tinha sido a garota arrojada, pra frente, adiante do seu tempo, aberta a todas as novas experiências – inclusive se jogar numa fonte, numa noitada memorável.

O que me fez pensar… Mulher que se joga numa fonte…

O filme de Richard Brooks não mostra Helen-Liz Taylor se jogando numa fonte. O fato é importante na trama – a figura de Helen-Liz Taylor na fonte será pintada na parede do bar de Maurice, ficará lá guardada para sempre. Mas nós não vemos a cena. Vemos Charlie indo à delegacia de polícia mais próxima da fonte para buscar a mulher encharcada, vemos várias vezes a pintura no bar de Maurice – mas não vemos a cena. Brooks e os irmãos Epstein preferiram não mostrá-la para o espectador. Como se, por pudor, ou respeito, não quisessem ser explícitos – ou preferissem deixar que a imaginação de cada espectador funcionasse à vontade.

Mulher que se joga numa fonte… Em um filme hollywoodiano de 1954.

Seis anos mais tarde, em 1960, Federico Fellini filmou Anita Ekberg, aquela Anita Ekberg toda, se jogando na Fontana di Trevi em A Doce Vida – e aí a terra tremeu. Os xiitas cristãos todos caíram de pau no filme, Itália afora e adentro – e aí o epíteto “genial” subiu à cabeça do grande artista de Rimini. Mas essa, definitivamente, é outra história.

O filme que melhor transpôs Fitzgerald para as telas

Em A Última Vez Que Vi Paris, não houve ainda propriamente um choque, um evento apavorante como aquele de a filhinha beber restos de vinho, champagne, uísque e passar mal – mas uma lindíssima Helen-Liz Taylor pede para Charlie para que eles voltem para casa. Não para a casa deles ali em Paris – mas para casa mesmo. “Home”. Seu país. O lugar de origem, a terra natal.

Naquele momento, Charlie está bebinho, bobão e feliz – e não leva em consideração o pedido da mulher.

Essa coisa de entrar na festa e se perder nela, e não conseguir entender direito quando o companheiro/a companheira cai na real e diz vamos parar, vamos sair desta, é – me parece – uma das características essenciais da literatura de F. Scott Fitzgerald.

Fiquei de fato muito impressionado com isso: os irmãos Epstein e Richard Brooks conseguiram fazer uma história que é F. Scott Fitzgerald puro. A partir de um pequenino conto de 25 páginas, fizeram um longa-metragem que exprime perfeitamente o universo criado pelo escritor em seus romances e contos.

Não é, sem dúvida, um grande filme. Visto hoje, é de fato um dramalhão danado – e tem ao menos uns 15 minutos a mais do que seria necessário. Tem aqui e ali algumas coisas desnecessárias, bobas – como a forma com que se dá o desenlace final, algo artificial, sem sentido.

Mas creio que é o filme que melhor transpôs para a tela a ficção, o universo desse sujeito tão torturado, tão sofrido e tão fascinante que é F. Scott Fitzgerald.

Pontos idênticos no conto e no filme

O filme usa aquilo que chamo de narrativa-laço, e que, em latim, conforme me ensinou meu amigo José Luís Fino, se chama in media res, no meio das coisas: começa aí como se fosse nos 40 minutos do segundo tempo do jogo, num lance importante, impactante, que prenda, como um laço, o espectador. Depois vem o flashback – volta-se para o início da partida, o momento em que o juiz dá o apito inicial. E aí vem vindo, vem vindo, até aquele lance dos 40 do segundo tempo, e prossegue até o apito final.

Começa lá por 1952: Charlie está voltando a Paris depois de ter ficado fora uns dois anos. Ele anda pela cidade, vai parar no bar de Maurice. Os dois conversam um tanto, Maurice serve para ele uma dose, ele toma, Maurice oferece outra, ele recusa. Maurice repara que as coisas mudaram muito, ao longo daqueles anos. Charlie olha para a pintura da parede que mostra sua mulher na fonte – e aí vem o flashback que vai durar quase o filme inteiro, começando pela festa do fim da guerra na Europa, a multidão se abraçando e beijando na Champs Elysées.

1952, por aí, com flashback para maio de 1945, o fim da guerra na Europa.

“Babylon Revisited”, o conto que dá origem ao filme, é de 1931. Não havia sombra de nazismo em 1931; Adolf Hitler só viria a ser chanceler da Alemanha em 1933.

Fitzgerald morreu – jovem demais da conta, com apenas 44 anos – em dezembro de 1940, um ano e poucos meses depois do início da Segunda Guerra Mundial, exatamente um ano antes do ataque japonês a Pearl Harbor, que levou os Estados Unidos a finalmente entrarem na guerra.

Os Epstein e Brooks, portanto, de fato criaram toda uma nova história a partir das 25 páginas de “Babylon Revisited”.

O fascinante é que foram – repito – fiéis ao espírito das obras de Fitzgerald.

Em “Babylon Revisited”, Charlie volta a Paris, depois de uns dois anos fora, ali por volta de 1931, o ano em que o conto foi escrito e publicado pela primeira vez. A Paris em que ele vivera durante anos em absoluta e ininterrupta festa, nos anos 20, os roaring twenties, a Era do Jazz, tomada por americanos ricos que gastavam dinheiro a rodo, não existia mais. O bar que ele frequentara sempre, em que ele entra quando a narrativa começa – nada menos que o bar do Ritz –, estava irreconhecível. Nenhum rosto conhecido – nenhum casal de americanos. Claro: em 1929 tinha havido o crack da Bolsa de Nova York, milhares de famílias ricas haviam perdido toda a fortuna, ou a maior parte dela.

O conto tem, portanto, esse aspecto de retratar uma realidade histórica que estava acontecendo no momento em que ele foi lançado.

Os Epstein e Brooks foram felizes em transportar a época da festa, a época de Paris é uma festa, cheia de americanos, para 1945, o fim da guerra, milhares de soldados americanos enchendo os bares da cidade – embora não o do Ritz, é claro.

Ao reler agora “Babilônia Revisitada” (na tradução de Ruy Castro no livro 24 Contos de F. Scott Fitzgerald, da Companhia das Letras, de 2004), depois de rever o filme, constatei que de fato os autores do roteiro de The Last Time I Saw Paris foram fiéis ao espírito das obras do escritor e também ao conto em si. Criaram situações, criaram personagens, alteraram alguns elementos – mas foram basicamente fiéis ao conto.

Apenas rápidos exemplos de absurda fidelidade. A filhinha que Charlie reencontra (Vicki no filme, Honoria no conto) é exatamente igual nas duas obras. É basicamente uma garota alegre, feliz, que adora o pai e quer viver com ele. Exemplo número 2: o marido de Marion é Lincoln Peters, americano; no filme é Claude Matine, francês – mas só mudam nome e nacionalidade. O Lincoln do conto é idêntico ao do livro: torce por Charlie, acha que Marion está errada. Faz o possível – sem magoar a mulher, sem bater nela de frente – para que ela mude de idéia e ceda enfim a guarda da garota ao pai.

Da mesmíssima forma que no livro, no filme o Charlie que volta a Paris depois de uns 2 anos fora faz questão de tomar uma dose por dia, toda tarde – mas não mais que isso. Toma uma dose, para se provar que pode tomar uma só e parar. Nem mesmo quando a angústia aperta vacila e toma a segunda. Está curado.

Agora, dois exemplos de pontos em que o filme se afastou do conto. Em “Babilônia Revisitada” não existe James Ellswirth, o pai de Helen e Marion. O pai das duas não é citado. O personagem de Walter Pidgeon é criação dos irmãos Epstein e Richard Brooks – e é uma bela criação. É um personagem interessante, fascinante – e não atrapalha em absolutamente nada o cerne da história, nem o clima, a atmosfera, o espírito da coisa.

A outra mudança feita pelos roteiristas é deliciosa. No conto, Charlie é um homem de negócios. Tinha feito aplicações na Bolsa e enriquecido furiosamente com a valorização de seus papéis – a ponto de não precisar mais trabalhar, e por isso transformar sua vida em Paris, ao lado de Helen, na festa eterna. Com o crack da Bolsa em 1929, tinha perdido boa parte do dinheiro, voltara a trabalhar, e estava se dando muito bem, ganhando novamente um bom dinheiro.

No filme, Charlie é um jornalista que tenta virar escritor. De novo, não atrapalha em nada essa invenção dos roteiristas. Ao contrário: faz Charlie ficar ainda mais parecido com F. Scott Fitzgerald.

Pena que F. Scott – bem ao contrário do Charlie do filme – não tenha conseguido se curar.

Uma história sobre pessoas, gente de carne e osso

O IMDb afirma que, ainda nos anos 40, o produtor Lester Cowan tinha plenejado fazer um filme a partir do conto, com Cary Grant como o pai e Shirley Temple como a filha. O projeto não foi para a frente.

A Última Vez Que Vi Paris foi uma das várias produções da MGM da primeira metade dos anos 1950 que não tiveram seus direitos autorais renovados, e por isso caíram em domínio público. Com isso, o filme foi lançado em VHS e DVD por pequenas empresas, dessas que existem por explorar esse campo dos filmes para os quais não é necessário pagar direitos autorais. “O título passou a ser oferecido”, diz o IMDb, “muitas vezes em cópias de qualidade inferior, por preços baixos”. Está certíssimo o IMDb: a cópia de DVD que eu comprei, tempos atrás, não é lá essas coisas. É seguramente cópia de cópia, ou cópia de cópia de cópia. Pirateadinha.

Este aqui é o primeiro filme em que tem um papel de alguma importância… o então jovem Roger Moore, o sujeito que muitos anos depois iria virar um 007!

O rapaz, nascido em 1927, tinha começado a carreira nove antes, em 1945, exatamente o último ano da Segunda Guerra Mundial. Fez várias pontas em filmes que não traziam seu nome nos créditos, e também alguns filmes de TV – mas a primeira vez em que teve uma oportunidade boa foi neste filme aqui, como Paul, um jovem e bonitão tenista com quem Helen-Liz Taylor se envolve enquanto Charlie-Van Johnson um tanto se envolve com Lorraine Quarl, uma socialite riquíssima que já havia sido casada com uma boa penca de maridos.

Lorraine Quarl é interpretada por Eva Gabor, atriz bonita, atraente, bastante parecida, na verdade, com sua irmã que haveria de ficar mais famosa, Zsa Zsa Gabor. As duas irmãs disputaram o título de a bela húngara que mais se casou na vida: Eva colecionou cinco maridos – dos de papel passado. Zsa Zsa ganhou a disputa, com nove maridos diferentes.

Exagerada, Zsa Zsa ganhou até de Liz Taylor, tadinha, que se casou apenas oito vezes – com tão somente sete maridos, já que com Richard Burton foram dois casamentos.

Leonard Maltin dá 3 estrelas em 4 para o filme: “Versão atualizada do conto de F. Scott Fitzgerald, passada na Paris pós Segunda Guerra Mundial, sobre casamentos arruinados e pessoas desiludidas. O lustro da MGM ajuda.”

Não sei bem o que Maltin quer dizer com “MGM gloss helps”, mas gosto muito dessa coisa de casamentos arruinados, pessoas desiludidas. É bem isso. É perfeitamente isso.

A ficção de Fitzgerald não é cheia de eventos, surpresas, grandes acontecimentos, coisas fantásticas. Muito ao contrário. Mostra pessoas normais, gente como a gente, vivendo vidas normais, como a gente. Nós, as pessoas normais, somos perfeitamente capazes disso – de virarmos pessoas desiludidas, ou, no mínimo, passarmos um tempo como tal. E perfeitamente capazes de arruinarmos nossos casamentos.

Somos assim.

Quem quiser fugir da realidade tem nos filmes um cardápio que não acaba jamais, com super-heróis, bandidões fodinhas, mundos paralelos, guerras pelo trono…

Anotação em março de 2020

A Última Vez que Vi Paris/The Last Time I Saw Paris

De Richard Brooks, EUA, 1954

Com Elizabeth Taylor (Helen Ellswirth), Van Johnson (Charles Wills)

e Walter Pidgeon (James Ellswirth, o pai de Helen e Marion), Donna Reed (Marion Ellswirth, a irmã de Helen), Eva Gabor (Lorraine Quarl, a socialite dos vários maridos), Kurt Kasznar (Maurice, o dono do bar), George Dolenz (Claude Matine, que se casa com Marion), Roger Moore (Paul, o tenista), Sandy Descher (Vicki, a filhinha de Helen e Charles), Celia Lovsky (a mãe de Maurice), Peter Leeds (Barney), John Doucette (Campbell), Odette (cantora), Luis Urbina e Gilda Fontana (dançarinos de flamenco), Ed Hinton, Richard Emory e Steve Wayne (oficiais americanos), Loulette Sablon (enfermeira), Jean Heremans (Leon), Ann Codee (enfermeira), Gene Coogan (policial)

Roteiro Julius J. Epstein & Philip G. Epstein, Richard Brooks

Baseado no conto “Babylon Revisited”, de F. Scott Fitzgerald

Fotografia Joseph Ruttenberg

Música Conrad Salinger

Montagem John Dunning

Figurinos Helen Rose

Produção Jack Cummings, MGM.

Cor, 116 min (1h56)

R, ***

5 Comentários para “A Última Vez que Vi Paris / The Last Time I Saw Paris”