(Disponível no Era Uma Vez o Cinema no YouTube em 7/2025.)

Em 1947, Elia Kazan, um dos maiores realizadores da História do Cinema, fez um filme extraordinário sobre um dos maiores crimes que a humanidade foi capaz de inventar, o racismo – no caso específico, o anti-semitismo nos Estados Unidos do pós-guerra, logo após o mundo ficar sabendo das proporções do Holocausto – A Luz é Para Todos. Em seu filme seguinte, Kazan voltou a enfrentar o racismo – desta vez, o racismo profundamente enraizado na sociedade norte-americana, o contra os negros, e até mesmo contra pessoas de pele clarinha, clarinha, mas que são consideradas negras se tiverem uma gota que seja de sangue de negro.

É um filme forte, poderoso, impressionante, este Pinky, no Brasil O Que a Carne Herda, de 1949 – exatos 15 anos antes de serem banidas todas as leis racistas, segregacionistas, que ainda vigoravam em 1964 em diversos Estados do Sul escravocrata, que havia entrado em guerra contra a União quando o presidente Abraham Lincoln decretou o fim da escravidão, em 1865.

Passados 76 anos de seu lançamento, após tantas profundas revoluções sociais, comportamentais, econômicas, Pinky permanece um filme que chacoalha o espectador, que emociona – e, diabo, faz pensar.

Fiquei pensando, depois de vê-lo agora pela primeira vez, eu quase da mesma idade do filme que uma das maiores qualidades de Pinky é, nesse terreno tão escorregadio, perigoso, pantanoso, areia movediça, que é a questão do racismo, não cair na armadilha do maniqueísmo. Do – e não há brincadeira nem jogo de palavras aí – ou preto ou branco. Da divisão nítida, clara, definitiva, de os brancos são isso e aquilo, os negros são assim e assado.

Pinky mostra o óbvio que os racistas de todos os tipos de cor de pele se recusam a ver: há muitos tons entre o preto e o branco. Na vida real cabem dezenas, centenas, milhares de nuances.

Os personagens do filme de Elia Kazan não são absolutamente ruins ou absolutamente bons. São seres humanos – às vezes erram, às vezes acertam. Têm dúvidas, equivocam-se, voltam atrás, mudam de idéia. Aparentam uma coisa, mas na verdade são de outro jeito. Têm atitudes que às vezes não eram as que se esperava deles – um indício de que as aparências enganam.

Uma jovem de pele clara chega ao bairro dos negros

Não há letreiro nem menção explícita ao quando e ao onde se passa a ação – mas fica bastante claro que não é no passado distante, que é naquela época em que o filme foi feito, final da década de 1940. E é uma cidade pequena do interior de algum Estado do Sul, o tal do Sul Profundo, rural, não industrializado, não desenvolvido, mais pobre, mais ignorante e mais racista que os Estados do Norte.

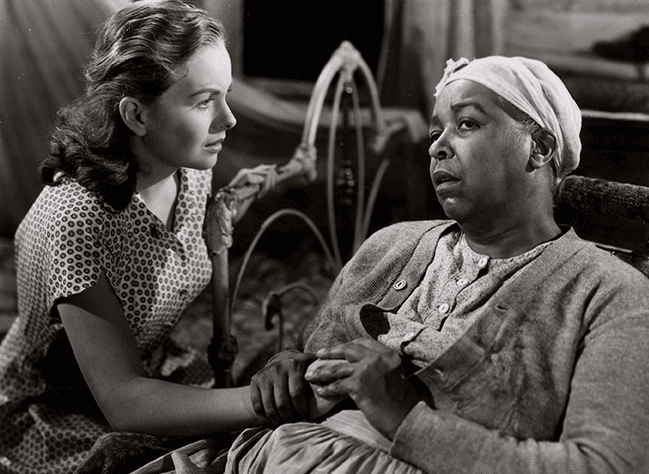

O filme abre com a chegada à estação ferroviária da cidadezinha de uma jovem mulher de pele, cabelos e olhos claros – o papel da belíssima Jeanne Crain, aos 24 aninhos quando o filme foi lançado. Ela carrega uma grande mala pelas ruas da cidade, até se distanciar do centro e chegar a um bairro de casas bem pobres. As pessoas que passam por ela nas ruas são negras. Ela pára junto de uma casa em que há no quintal diversos varais cheios de roupas lavadas pouco antes. Uma senhora negra grande, gorda, idosa, percebe a chegada da jovem, mas fala com ela enquanto está de costas, pendurando mais roupa nos varais.

– “Bom dia, senhora. Está um belo dia, não, senhora? Estou pendurando as roupas. Eu já devia ter feito isso há muito tempo. Se está procurando a tia Dicey Johnson, aqui estou eu.”

Nesse momento, ela se volta para trás e vê a jovem, que tinha dado um passo à frente e estava bem perto.

O rosto da velha senhora Dicey Johnson (o papel de Ethel Waters) revela susto, absoluta surpresa.

– “Pinky… Minha Pinky…”

As duas mulheres se abraçam.

Dicey, olhos fechados, o corpo bem menor de Pinky se aninhando nos seus braços, diz: – “Obrigado, Senhor, por trazer minha criança de volta para mim.”

Pinky vivera em Boston, entre brancos

Veremos que Pinky havia sido criada por Dicey, sua avó. Não há qualquer referência aos pais da moça; não ficamos sabendo se foi a filha ou o filho de Dicey que se se casou com uma pessoa de pele clara, nem o que aconteceu ao casal. O que importa, o que se mostra é isso: Pinky havia sido criada pela avó. Quando bem jovem, talvez entrando na adolescência, Pinky havia sido mandada pela avó para o Norte, para estudar, aprender uma profissão. Dicey a sustentava com o dinheiro suado ganho como lavadeira e passadeira de roupa. Não se viam havia anos e anos – e Pinky não avisara a avó que voltaria para sua cidade.

Pinky havia crescido em Boston. Sem um único traço que indicasse que tinha ascendência negra, foi tida como branca, se passou por branca. Estudou enfermagem, formou-se, trabalhava em um hospital; conheceu um médico, o dr. Thomas Adams (William Lundigan), apaixonaram-se, ele a pediu em casamento, estavam para se casar.

Ela ainda não tinha tido coragem de contar a ele que era “negra”, naquela concepção norte-americana de que quem tem 1% de sangue negro é negro.

Muito provavelmente angustiada com a iminência do casamento, com a necessidade de contar para ele sua origem, com medo da reação dele, tinha resolvido viajar até o lugar em que nascera.

Isso aí do parágrafo logo acima – os motivos que levaram Pinky a voltar à sua cidadezinha sulista – não é apresentado de forma explícita. Mas dá perfeitamente para o espectador inferir, deduzir. Fiquei pensando na pressão que a pobre moça devia sentir para contar sua origem para Thomas. Era obrigatório contar. E se ela ficasse grávida de um filho mulato?

Diante do pedido da avó, Pinky vai cuidar da senhora rica

O que fica absolutamente claro, nítido, para o espectador é que Pinky se arrepende de ter voltado. Ela não se encaixa mais naquela cidadezinha pequena, calorenta, de gente intolerante, racista ao extremo, em que é negra, e portanto inferior, de quinta categoria. Aquilo não entra mais na cabeça dela.

Quer voltar logo para o Norte.

Mas, como diria o Chico, eis que chega a roda viva e carrega nossos planos pra lá.

Perto da casinha muito humilde da senhora Dicey Johnson, há uma grande mansão, daquelas dos donos das grandes plantações, dos tempos da escravidão. Pinky jamais havia se esquecido de ter sido expulsa dos amplos terrenos em torno da mansão em que estava brincando pela sua dona, Miss Em, a última descendente de rica família escravocrata.

Essa Miss Em (o papel de Ethel Barrymore) tem tudo da típica herdeira da elite rural escravocrata: é soberba, mandona, vê o mundo do alto de sua torre de marfim. No entanto…

Pois é. No entanto, quando sua vizinha Dicey Johnson tinha ficado de cama, com pneumonia, sem ninguém para ajudar, Miss Em havia ido para o casebre pobre, dormido lá, cuidado dela.

A avó conta isso para Pinky, e diz que agora é a vez de elas ajudarem Miss Em: ela havia tido um ataque cardíaco, estava em estado grave; o velho médico da cidade, amigo dela, dr. Joe McGill (Griff Barnett), havia dito que ela precisava de uma enfermeira.

Pinky pensa em ignorar o pedido da avó, ir embora dali, talvez não voltar jamais – mas acaba ficando. E se apresenta à mulher que parecia uma bruxa racista, imaculadamente vestida como enfermeira formada que é.

Personagens que demonstram como as aparências enganam

Isso que relatei é mostrado até cerca de 30 dos 102 minutos que dura o filme. Muita água ainda vai passar por baixo da ponte – mas não creio ser necessário relatar o que virá a seguir.

Gostaria de fazer um registro para justificar aquelas afirmações que fiz um pouco acima, de que muitos dos personagens aparentam uma coisa, mas na verdade são de outro jeito, têm atitudes que não eram as que se esperava deles.

Um exemplo claríssimo disso é Miss Em, a velha vizinha da sra. Dicey Johnson descendente de ricaços. Todo o jeito dela é de uma supremacista, uma racista em tudo por tudo detestável. Ela trata Pinky – que, por amor à avó, vai cuidar dela como enfermeira formada, treinada – como se fosse uma criada, uma escrava. No entanto, havia cuidado da velha Dicey com devoção e carinho, quando ela teve uma pneumonia. E surpreenderá a todos na cidadezinha com um gesto de gratidão e respeito pela moça.

Outro exemplo claríssimo de que as aparências enganam é o juiz Shoreham (Raymond Greenleaf), que, bem para o final da narrativa, terá que decidir sobre o gesto de gratidão de Miss Em a Pinky. Ao longo do julgamento, ele vai dando várias indicações de apoio ao advogado da prima distante de Miss Em, contra Pinky. Ao final, demonstra que concedia tudo o que o advogado da nefasta, abjeta prima, Melba Wooley (Evelyn Varden), não porque fosse racista, venal – mas porque já havia tomado a decisão, já tinha claríssimo na mente o veredito que iria apresentar.

Como a miscigenação era proibida, havia poucos mulatos

Gostaria também de repassar alguns dados que são básicos para a melhor compreensão da história contada por Elia Kazan a partir do roteiro escrito por Philip Dunne e Dudley Nichols, com base no romance Quality, da escritora sulista Cid Ricketts Sumner.

É fundamentar lembrar que, de forma completamente diferente do que ocorreu no Brasil, nos Estados Unidos, em especial no Sul, houve muito pouca miscigenação – até porque os casamentos de pessoas de cor de pele diferentes eram proibidos por lei, em diversos Estados. Um conjunto de leis estaduais, conhecido como Leis Jim Crow, garantia a segregação racial, a separação obrigatória de brancos e negros. Escola, banheiro, bar, restaurante – onde entrava branco, preto não podia entrar. Em diversos Estados, branco/a fazer sexo com negra/o também era crime. Apartheid, igualzinho ao da África do Sul – só não tinha o nome. Em nada menos de 30 dos 51 Estados americanos, as leis anti-miscigenação só foram revogadas entre 1948 e 1967. Foi apenas em 1964 que uma lei federal – a Civil Rights Act, Lei dos Direitos Civis, assinada pelo presidente Lyndon B. Johnson – deu fim oficial à segregação racial, derrubando as leis estaduais em sentido contrário, as tais Leis Jim Crow.

O belo filme Uma História de Amor/Loving (2016), de Jeff Nichols, contou a história real de um branco e uma negra da Virgínia que foram presos em 1958 pelo crime de terem se casado.

Nunca me esqueci de uma sequência de Imitação da Vida (1959), de Douglas Sirk, que vi garoto de tudo em Belo Horizonte, em que um rapaz espanca sua bela namorada porque descobriu que ela tinha a mãe negra. A moça era interpretada por Susan Kohner, uma morena de pele bem clara; o rapaz idiota, racista filho da puta, que a espanca era o papel de Troy Donahue, que quem era adolescente no início dos anos 60 conheceu no romance adocicado O Candelabro Italiano/Roman Adventure (1962).

Sarah Jane, o papel de Susan Kohner, passava-se por branca.

“Passar-se por branca”. A expressão horrorosa deu o nome ao belo filme Passing (2021), com que a excelente atriz Rebecca Hall estreou na direção. Na página de Trivia do IMDb sobre Passing – que no Brasil teve o título de Identidade –, há este item: “O termo ‘passing” se refere à prática de membros de minorias ou raças, grupos étnicos, etc, oprimidos, fingindo ser brancos (ou membros da cultura majoritária) para escapar do preconceito”. Mais adiante, outro item informa que “racial passing” era bastante comum, “particularmente como uma forma de contornar as restrições impostas aos afro-americanos naquela época”.

Pìnky tem muito da sua criadora, Cid Ricketts Sumner

Quality, o romance em que se baseia o roteiro assinado por Philip Dunne e Dudley Nichols, foi publicado em 1946 – a 20th Century Fox, o produtor Daryl F. Zanuck e o grande Elia Kazan foram, portanto, bem rápidos ao lançar a adaptação do livro em setembro de 1949.

Foi o segundo livro de Cid Ricketts Sumner, nascida em Brookhaven, pequenina cidade do Mississippi em 1890, filha de um professor no Millsaps College, da cidade de Jackson. Seus primeiros anos de estudo foram em casa, com a mãe e a avó; depois estudou no mesmo Millsaps College em que o pai lecionava, e em seguida foi para o Norte – exatamente como sua personagem Pinky. Cursou a Columbia University e começou a estudar Medicina na Cornell University, do Estado de Nova York. Lá – de novo como faria Pinky – apaixonou-se por um dos seus professores, James B. Sumner; abandonou a Faculdade de Medicina e casou-se com o professor. Tiveram quatro filhos – e, depois que as crianças cresceram, começou a se dedicar à literatura. Cid e James se divorciaram e – mais uma vez como Pinky faria – e ela voltou para o Sul, para Jackson, onde deu aulas de inglês e francês.

Foi o segundo livro de Cid Ricketts Sumner, nascida em Brookhaven, pequenina cidade do Mississippi em 1890, filha de um professor no Millsaps College, da cidade de Jackson. Seus primeiros anos de estudo foram em casa, com a mãe e a avó; depois estudou no mesmo Millsaps College em que o pai lecionava, e em seguida foi para o Norte – exatamente como sua personagem Pinky. Cursou a Columbia University e começou a estudar Medicina na Cornell University, do Estado de Nova York. Lá – de novo como faria Pinky – apaixonou-se por um dos seus professores, James B. Sumner; abandonou a Faculdade de Medicina e casou-se com o professor. Tiveram quatro filhos – e, depois que as crianças cresceram, começou a se dedicar à literatura. Cid e James se divorciaram e – mais uma vez como Pinky faria – e ela voltou para o Sul, para Jackson, onde deu aulas de inglês e francês.

Depois do sucesso de seu romance Quality, da polêmica toda gerada por ele e pelo filme de Elia Kazan, Cid Rickerts Sumner escreveu o romance Tammy Out of Time, publicado em 1948 – que seria seguido por duas continuações, Tammy Tell Me True (1959) e Tammy in Rome (1965). Os livros com a personagem Tammy deram origem a quatro filmes, começando com A Flor do Pântano/Tammy and the Bachelor (1957), com Debbie Reynolds no papel-titulo. Depois vieram Tammy Tell Me True (1961) e Tammy and the Doctor (1963), ambos com Sandra Dee no papel-título, e ainda Tammy and the Millionaire (1967), com Debbie Watson. Houve ainda uma série de TV inspirada nos filmes, Tammy, em 1965. E a canção-tema do primeiro filme, “Tammy”, de Jay Livingston-Ray Evans, gravada pela própria Debbie Reynolds e pelos Ames Brothers, foi um sucesso estrondoso mundo afora. Tão estrondoso, e tão chiclete, que tocava nas rádios de Belo Horizonte, e eu, que não vi nenhum dos filmes da série, sei direitinho a melodia e o estribilho – “Does my darling feel what I feel when he comes near? / My heart beats so joyfully (…) Tammy, Tammy, Tammy’s in love”…

Os livros Tammy foram os mais populares da carreira da escritora, mas ela escreveria ainda outros oito romances. Morreu em 1970, aos 80, baleada por um dos netos. Meu Deus do céu e da Terra…

O produtor Zanuck ia atrás de temas polêmicos

Eis um comentário sobre o livro Quality, publicado pelo jornal Hartford Courant e citado no verbete do site da Amazon: “Repleto de dinamite social e política, mas desprovido de sentimentalismo piegas, o que o diferencia de outros romances sobre o tema. Sumner demonstra profunda compaixão e um senso inato de justiça. Deve ser lido por todos, não apenas pelo problema vital que aborda, mas porque é um bom livro, escrito com total honestidade e sinceridade.”

Dá perfeitamente para entender por que Darryl F. Zanuck quis comprar logo os direitos do livro e transformá-lo em filme para a empresa que dirigia, a 20th Century Fox. Zanuck (1902-1979), um dos maiores produtores da história de Hollywood, não fugia de temas controvertidos, polêmicos. Muito ao contrário – gostava deles. Foi, por exemplo, para citar só uns poquíssimos, o produtor de As Vinhas da Ira/The Grapes of Wrath (1940),de John Ford, baseado no romance de John Steinbeck sobre o drama de uma família de trabalhadores forçada a deixar suas terras durante a Grande Depressão; de Raízes do Céu/The Roots of Heaven (1958), um drama contra o colonialismo na África e uma defesa muito à frente do seu tempo do respeito à natureza e à vida animal; e de Ilha nos Trópicos/Island in the Sun (1957), também sobre colonialismo, desta vez no Caribe, e sobre aquela coisa então proibida como crime, o amor de duas pessoas de cores de pele diferentes.

O grande John Ford foi o escolhido para dirigir o filme. Há fontes que afirmam que ele não se deu bem com Ethel Waters, a atriz que interpreta a sra. Dicey Johnson. Consta também que, algum tempo depois do início das filmagens, Zanuck não estava gostando dos dailies – o nome das tomadas feitas diariamente e enviadas para o laboratório. Segundo o IMDb, ele achou que mestre Ford “não estava se conectando com o material” – e ligou para Elia Kazan em Nova York, perguntando se ele poderia assumir o filme. Kazan era grato a Zanuck, que havia produzido seu filme anterior, exatamente A Luz é Para Todos/Gentlemen’s Agreement, em que o personagem de Gregory Peck, um repórter, se finge de judeu para avaliar o grau de antissetismo das pessoas no país. Topou na hora, sem sequer ter lido o roteiro; pegou um vôo para Los Angeles e assumiu a direção do filme na segunda-feira seguinte.

Há quem critique duramente a escolha de Jeanne Crain

Também segundo o IMDb, a atriz, dançarina, cantora e ativista pelos direitos civis e contra o racismo Lena Horne tentou obter o papel-título do filme. Diz o site enciclopédico, em tradução literal: “Ela era clara o suficiente para ser fotografada como ‘branca’, mas no final o estúdio decidiu que as audiências americanas se sentiriam mais confortáveis com uma atriz branca, especialmente porque haveria cenas de amor com um ator branco”.

Outra atriz mulata de pele clara, Dorothy Dandrige, também fez testes para o papel. Também Linda Darnell, morena que tinha uma cherokee entre suas bisavós, demonstrou interesse no papel.

Zanuck, seguramente com o apoio dos donos da Fox, escolheu Jeanne Crain.

Encontrei em um blog chamado OCD Viewer, dedicado a comentar filmes das décadas de 40 e 50, de autoria de um tal Adam Lounsbery, um longo texto escrito em 2014 que critica duramente a escolha de Jeanne Crain para o papel. Adam Lounsbery demonstra que conhece cinema, que leva a sério a tarefa de escrever sobre eles, e que admira Elia Kazan. Vou transcrever alguns trechos, porque acho importante para demonstrar como a coisa é polêmica:

“Elia Kazan dirigiu vários grandes filmes. Pinky não é um deles, mas há um grande filme em algum lugar lá lutando para existir. O maior problema do filme é que Jeanne Crain, a atriz que interpreta Patricia ‘Pinky’ Johnson foi terrivelmente mal escolhida para o papel.

“Pinky se baseia no romance Quality de Cid Ricketts Sumner de 1947, que é sobre uma moça afro-americana de pele clara que ‘passa’ por branca. Crain é tão branca quanto alguém pode ser branco, e aceitar que ela seja a neta da personagem interpretada por Ethel Waters exige uma suspensão voluntária da descrença. No entanto, a aparência física de Crain é apenas parte do problema. Seu desempenho nunca é convincente.”

E mais adiante:

“Kazan sabia que Crain era a atriz errada para o papel, e provavelmente fez o melhor filme que podia com aquilo que tinha para trabalhar. O diretor original de Pinky, John Ford, largou o projeto porque não se deu bem com Ethel Waters, e Crain já havia sido escolhida para o papel principal quando Kazan assumiu.

“No livro Kazan on Film, ele disse: ‘As únicas coisas que não eram minhas, e que eram muitas, eram o roteiro e o elenco. Foi a última vez que eu permiti isso. Jeanne Crain era uma garota doce, mas ela parecia uma professora de escola dominical. Fiz meu melhor com ela, mas ela não tinha fogo algum. (…)’

“Uma escolha muito melhor para o papel de Pinky teria sido uma atriz que fosse de fato de raça misturada, como Lena Horne, Dorothy Dandridge ou Hilda Simms. Se fosse absolutamente o caso de uma atriz branca como Pinky, Linda Darnell teria sido uma escolha muito melhor. Jennifer Jones ou Yvonne De Carlo também não teriam sido escolhas terríveis.”

O autor termina seu texto assim:

“Como cada filme dirigido por Elia Kazan, Pinky vale a pena ser visto pelo menos uma vez. Ethel Barrymore e Ethel Waters têm excelentes performances, e filmes desta época que abordam o racismo de frente são extremamente raros. Mesmo assim, depois de ver Pinky fiquei imaginando o que poderia ter sido.”

“Um grande passo à frente para Hollywood”

Eu, pessoalmente, acho que foi bom ter Jeanne Crain, essa linda mulher “tão branca quanto alguém pode ser branco”, interpretando Pinky. Isso, na minha opinião, exacerba o absurdo do racismo, acentua ainda mais a falta de qualquer tipo de senso, de lógica, desse crime hediondo. E acho que Jeanne Crain está bem.

Não estou sozinho nesse julgamento: Jeanne Crain foi indicada ao Oscar de melhor atriz pelo papel – a única indicação que teve na vida. As duas Ethel, a Barrymore de pele clara e a Waters de pele escura, foram indicadas ao Oscar de melhor atriz coadjuvante.

Antes de transcrever algumas opiniões de críticos, registros duas informações importantes que estão na Wikipedia:

* “A história causou tanta controvérsia que algumas salas de cinema do Sul se recusaram a exibir o filme, por causa de sua natureza progressista, uma década antes do Movimento pelos Direitos Civis.”

* “A obra é tida como ‘um dos primeiros filmes interraciais de Hollywood’.

Leonard Maltin deu ao filme 3.0 estrelas em 4: “Drama racial pioneiro de garota negra passando por branca, voltando para sua cidade natal no Sul; ainda tem impacto, com excelente suporte das senhoras Waters e Barrymoore”.

Chamar aquela Pinky interpretada pela branquérrima Jeanne Crain de “black girl passing for white” é mesmo coisa de norte-americano. Credo em cruz. Por que não – no mínimo, no mínimo – “garota de pele clara descendente de pretos”, meu Deus do céu e também da Terra?

O Que a Carne Herda ficou de fora da edição brasileira de 1001 Noites no Cinema, de Pauline Kael, mas está no original, 5001 Nights at the Movies. “Pinky tem a pele tão clara que passou por branca enquanto estudava enfermagem em Boston; quando ela retorna para o barracão de sua avó lavadeira no Sul, fica aterrorizada e enfurecida ao perceber aquilo que havia quase esquecido – o que é ser tratado como negra, não apenas pelos desdenhosos brancos mas também pelos próprios negros. Elia Kazan dirige esse material com uma ótima visão sobre as correntes ocultas viciosas da decadência do Sul. O filme acumulou um tanto de louvor a mais do que deveria por sua coragem; ele não é esmagadoramente corajoso – Pinky não é interpretada por uma atriz negra, ela é interpretada pela petite Jeanne Crain de rosto delicado, e no fim Pinky…”

Aqui Dame Kael revela um danado de um spoiler, além de fazer um raciocínio que me parece burro, de quem não entendeu o fim do filme. Pulo esse trecho.

“Mas o filme não recebeu o devido destaque pelas sequências dramáticas e tensas e pelas pressões que somos levados a sentir. Pinky é escorregadio e hollywoodizado, mas é também muito bom. Sob a direção de Kazan, Jeanne Crain é vibrante; falta conflito nela, mas ela mostra qualidades que não aparecem nas atuações das suas comédias românticas. E, embora Ethel Barrymore interprete sua própria imagem de uma liberal inteligente (não é seu melhor papel), Ethel Waters, Nina Mae McKinney e Frederick O’Neal têm bons momentos.”

Vi uma outra Ethel Barrymore, oposta à descrita por Dame Kael, mas tudo bem.

Gostei do verbete sobre o filme no livro The Films of 20th Century Fox: “Uma denúncia da intolerância racial e um grande passo à frente para Hollywood ao trazer para a tela os problemas dos americanos pretos. (A partir daqui há uma boa sinopse da trama, para depois concluir: ) Pinky não fica datado, graças à direção de Kazan e às ótimas interpretações de Crain, Waters e Barrymore.”

“A major step forward for Hollywood.” Perfeita definição.

Um grande filme.

Anotação em julho de 2025

O Que a Carne Herda/Pinky

De Elia Kazan, EUA, 1945

Com Jeanne Crain (Pinky, Patricia Johnson),

Ethel Waters (Dicey Johnson, a avó),

Ethel Barrymore (Miss Em, a vizinha rica),

William Lundigan (dr. Thomas Adams, o noivo de Pinky), Basil Ruysdael (juiz Walker), Kenny Washington (Dr. Canady), Nina Mae McKinney (Rozelia, a empregada de Melba Wooley), Griff Barnett (Dr. Joe McGill, o médico da cidade), Frederick O’Neal (Jake Walters, o negro enrolão), Evelyn Varden (Melba Wooley, a prima distante de Miss Em), Raymond Greenleaf (juiz Shoreham), Dan Riss (Stanley), Arthur Hunnicutt (capitão de polícia), Everett Glass (Mr. Wooley)

Roteiro Philip Dunne e Dudley Nichols (com participação de Elia Kazan e

Jane White, não creditados)

Baseado no romance “Quality”, de Cid Ricketts Sumner

Fotografia oseph MacDonald

Música Alfred Newman

Montagem Harmon Jones

Direção de arte Lyle Wheeler, J. Russell Spencer

Figurinos Charles LeMaire

Produção Darryl F. Zanuck, 20th Century Fox.

P&B, 102 min (1h42)

****

Título na França: “L’Héritage de la Chair”. Em Portugal: “Herança Cruel”. Na Itália: “Pinky, la negra blanca”.

É um bom filme mas tem mais vontade que capacidade. Não é o melhor Kazan, convenhamos. Dar lhe ia 3 estrelas em 4. Jeanne Crain não era loira, tinha o cabelo castanho e, quando mais velha, passou a te-lo ruivo. Ela é um bocado aguada, falta lhe vitalidade. Linda Darnell, embora não seja muito melhor atriz, tem mais carisma e sensualidade. Mas concordo com o Sérgio, o facto de Pinky ser tão branca mostra melhor o absurdo que é o racismo