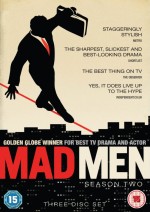

Mad Men é de fato uma maravilha. É uma das mais extraordinárias séries de TV que já vi, e, embora não tenha visto dezenas, acho que isso é muita coisa, já que bastante do melhor cinema de hoje é feito para a TV.

Mas Mad Men é ainda mais do que uma extraordinária série de TV. É um dos mais belos afrescos a respeito de uma época que já foram feitos.

Os italianos são experts em pintar afrescos, gigantescos painéis. Têm tradição longa nisso. Michelangelo fez alguns dos mais belos afrescos que há, já lá se vão uns 500 anos, a idade do Brasil. Seguindo a tradição dos renascentistas, diversos cineastas italianas se dedicaram à feitura de afrescos – Ettore Scola fez vários, Bernardo Bertolucci fez pelo menos um extraordinário, Novecento.

Matthew Weiner fez, em Mad Men, um glorioso afresco da América nos anos 1960.

Não é pouca coisa. De jeito algum.

Penso aqui um pouquinho e o único afresco tão impressionante, de tão largo espectro quanto Mad Men no cinema americano que me ocorre é Giant, no Brasil Assim Caminha a Humanidade, de George Stevens (1956).

Penso aqui um pouquinho e o único afresco tão impressionante, de tão largo espectro quanto Mad Men no cinema americano que me ocorre é Giant, no Brasil Assim Caminha a Humanidade, de George Stevens (1956).

Houve uma tentativa em A Conquista do Oeste/How the West Was Won, mas aquilo era mais uma coisa de tentar implantar uma nova tecnologia do que propriamente um filme.

Quando se faz uma obra para estabelecer um novo tipo de tela (no caso de A Conquista do Oeste era o Cinerama, um troço em que três telas, três projetores, tentavam criar uma sensação de que o espectador estava envolvido dentro da ação), ou alguma “novidade” tecnológica como o 3D, em geral perde-se a capacidade de narrar bem uma boa história. Não sou eu que diz isso; a tese é de Robert McKee, um especialista tido como professor de roteiristas, autor de um livro chamado Story: Substance, Structure, Style, And The Principles Of Screenwriting.

A indústria está sempre criando novidades para atrair público às bilheterias. Na minha opinião, isso tudo, ou quase tudo, é bullshitt, cocô do cavalo do bandido.

O cinemão comercial tem sido tomado por super-heróis, histórias para adolescentes. Infantilizou-se, imbecilizou-se. Quem conta histórias para audiências adultas hoje, no mais das vezes, é a TV.

Mad Men é mais uma prova disso.

Devoramos quatro temporadas inteiras de Mad Men em um mês

Fiz uma anotação sobre a Primeira Temporada de Mad Men e achei que ficaria por ali. Quando escrevi a anotação, já estava vendo a Segunda. Num período de um mês, entre 20 de junho e 21 de julho, Mary e eu devoramos a Segunda, a Terceira, a Quarta e a Quinta Temporadas. Sim, sabemos que a Sexta acabou de ser exibida pela TV, e a Sétima, anunciada como a última, ainda não estreou.

Como a Sexta vai demorar meses para sair em DVD (e eu, velhinho, ainda me apego ao suporte físico), resolvi fazer esta anotação.

Não é muito fácil. Falar sobre a Segunda até a Quinta Temporadas poderia significar dar spoilers – e detesto dar spoilers.

Mas, vendo de outra maneira, como não falar mais de uma série tão impressionante?

Uma seqüência sobre um simples fato cotidiano mostra como mudou o padrão de comportamento

Uma das sequências que mais me impressionaram nestas temporadas foi uma em que um dos filhos de Don Draper (Jon Hamm, na foto acima), o protagonista, faz um gesto desajeitado, e derruba milk-shake na mesa do bar.

Nem me lembro se foi a garota mais velha, Sally (Kiernan Shipka), ou o garoto Bobby (Jared Gilmore) que derrubou o milk-shake na mesa. Não importa.

Nem me lembro se foi a garota mais velha, Sally (Kiernan Shipka), ou o garoto Bobby (Jared Gilmore) que derrubou o milk-shake na mesa. Não importa.

Betty (January Jones, na foto), a mãe dos meninos, teria dado ali, naquele momento, uma duríssima repreensão a eles. Teria seguramente os botado de castigo, depois de discurso com severas críticas.

Don parece se preparar para dar um esporro nos filhos, como Betty faria.

Megan (Jessica Paré, lindíssima), a moça que está com Don e os meninos, reage de forma completamente diferente. Bem depressa, diz: “É só milk-shake” – e rapidamente pega guardanapos de papel e arruma a bagunça que as crianças, sem querer, tinham feito.

Essa sequência, que mostra um fato simples do dia-a-dia, define, com perfeição, a infinita distância que separa o autoritarismo, a rigidez, a caretice do comportamento padrão dos pais nos anos 1950 do comportamento normal que viria depois, a partir dos anos 1960.

Bettty é a típica mãe do padrão que vigorou até os anos 1950: é repressiva, exigente, brava, mandona, inflexível. As crianças – naquela visão que só começaria a mudar na década de 60 – tinham que se comportar exatamente como adultos, o tempo todo. Nenhum senão podia ser tolerado – nem mesmo um gesto absolutamente não intencional como o derrubar algo sobre uma mesa. Qualquer pequeno desvio deveria ser punido com dura reprimenda, castigo ou até mesmo alguma porrada.

Já Megan é o exemplo acabado de que a vida pode melhorar – e em muitas coisas melhorou, ao longo dos anos 1960.

(Gostaria de me fazer entender. Não defendo a absoluta licenciosidade, permissividade com que muitos pais hoje criam seus filhos. Acho essa coisa de pais que jamais dizem não, que não conseguem estabelecer limites um exagero tão prejudicial quanto aquele tipo de educação repressor, castrador, em que nada pode, nada é permitido.)

A série mostra, com brilho, como foram se dando as mudanças no comportamento

Pode parecer estranho dar tanta importância a essa sequência – que está no 13º e último episódio da Quarta Temporada – em que milk-shake é derrubado na mesa.

Afinal, Mad Men não é uma série sobre o mundo da publicidade?

Aí é que está. Mad Men é também sobre o mundo da publicidade de Nova York nos anos 1960. Sim, a série acompanha o dia-a-dia de uma agência, mostra a relação entre os clientes e os publicitários, o processo criativo, as disputas entre as pessoas da agência, as disputas ferozes entre as diversas empresas da Madison Avenue.

Mas não é uma série apenas sobre o mundo da publicidade. Principalmente, basicamente, é uma série sobre o comportamento das pessoas naquele meio, naquela década – e as mudanças que vão acontecendo na sociedade.

The times, they are a-changin’, como cantou Bob Dylan na música símbolo daqueles tempos.

E Mad Men vai mostrando as mudanças.

Na Primeira Temporada, as drogas são o álcool e o cigarro – em quantidades industriais, amazônicas. Nos anos seguintes, chegam a maconha e depois o LSD. Não se mostra ainda a cocaína – mas, num episódio especialmente duro, mostra-se uma personagem interessante, que havia tido participação importante na Primeira Temporada, afundada no inferno da dependência de heroína.

Na Primeira Temporada, as drogas são o álcool e o cigarro – em quantidades industriais, amazônicas. Nos anos seguintes, chegam a maconha e depois o LSD. Não se mostra ainda a cocaína – mas, num episódio especialmente duro, mostra-se uma personagem interessante, que havia tido participação importante na Primeira Temporada, afundada no inferno da dependência de heroína.

As mulheres começam a ocupar espaço mais importante na agência Sterling, Cooper, Drapper & Pryce. No início da Primeira Temporada, as mulheres eram apenas secretárias – não havia nenhuma trabalhando como publicitária. Peggy Olson (Elisabeth Moss, uma gracinha) rompe esse bloqueio.

Não havia, em 1961, nenhum judeu no Departamento de Criação. Nas temporadas seguintes, haverá um.

Nas ruas, faziam-se as grandes manifestações pela igualdade de direitos civis entre brancos e negros. A agência contrata uma negra pela primeira vez.

No início, não havia homossexuais assumidos. Ao longo da série, eles vão aparecendo.

Os episódios que mostram a crise dos mísseis em Cuba e seus efeitos sobre a vida das pessoas são preciosos, assim como aquele que mostra o assassinato do presidente John F. Kennedy, em novembro de 1963.

Chega a minissaia.

Chegam os Beatles. Sally, a garotinha pré-adolescente do infeliz casamento de Don Draper e Betty, grita de alegria histérica quando ouve do pai a promessa de levá-la ao show dos Beatles no Yankee Stadium.

Chega a onda do espiritualismo de inspiração indiana: um dos publicitários da antiga agência Sterling Cooper vira hare-krishna.

O divórcio vira coisa de rotina.

Na Primeira Temporada, a chegada de uma jovem mulher divorciada a Ossing, o subúrbio ao Norte de Nova York em que moravam os Drapers, causa burburinho entre as esposas dondocas. Pois aquilo que era chocante em 1961 vira a coisa mais comum do mundo, com o passar de poucos anos.

Ao longo dos 11 anos de seu casamento com Betty, Don Draper não foi capaz de contar à mulher sobre seu passado misterioso, sombrio. Não terá medo de contar tudo à nova mulher que entra em sua vida.

A selva brutal do umbigo do capitalismo é asquerosa

Não que tudo mude para melhor, é claro.

Não que tudo mude para melhor, é claro.

Uma década depois da guerra da Coréia, os Estados Unidos se afundam no lodaçal sem fim da guerra do Vietnã.

As esposas dondocas continuam dondocas – e o retrato que a série faz delas é violento, virulento. Jane (Peyton List), a linda secretária que casa com um dos patrões, é ainda mais desvairadamente dondoca do que as que tínhamos visto antes.

O mau-caráter Pete Campbell (Vincent Kartheiser) continua mau-caráter. Eta figurinha asquerosa.

A selva brutal do umbigo do capitalismo é asquerosa como Pete Campbell. O que Pete vai propor a Joan Harris (Christina Hendricks, na foto), a secretária executiva que sabe fazer de tudo na empresa, no final da Quinta Temporada, é aviltante, nauseante. E o que é pior: Joan aceita a proposta indecente!

Ainda não inventaram uma outra estrutura econômica, um outro tipo de organização econômica melhor que esse, conforme o século XX nos comprovou. Mas que o capitalismo tem seu lado asqueroso, aviltante, nauseante, ah, lá isso tem, sem dúvida alguma.

O eterno comunista linha sonhadora Chico Buarque sintetizou com brilho que vence na vida quem diz sim. É uma tristíssima verdade.

Há sims que as pessoas dizem – como é o caso de Joan Harris no final da Temporada Cinco – que são tão aviltantes que seguramente seria melhor não vencer na vida.

Kazan fez um filme sobre um publicitário bem sucedido que se farta de tudo

E então me permito uma digressão, um viajandão.

Em 1969, Elia Kazan lançou The Arrangement, no Brasil Movidos pelo Ódio, seu antepenúltimo filme. O próprio Kazan, aliás Elias Kazanjoglous, um dos maiores realizadores de todos os tempos, filho de gregos nascido na então Constantinopla, hoje Istambul, escreveu a história em um romance gigantesco, tolstoiano, que tenho em casa mas nunca tive a coragem de ler. É a história de um bem sucedido publicitário, filho de imigrantes, Eddie Anderson (interpretado por Kirk Douglas, aliás Issur Danielovitch Demsky, americano filho de imigrantes judeus russos), que se cansa de ser tão bem sucedido na sociedade selvagemente capitalista, e, bem no início da narrativa, enfia – de propósito, é claro – seu carro esporte carésimo embaixo de um gigantesco caminhão.

Vi The Arrangement pela primeira vez no saudoso Cine Astor, do Conjunto Nacional – e fiquei absolutamente chapado.

Era 1971, e eu, garoto de 21 anos, era, é claro, tão comunista-sonhador quanto Chico permanece sendo hoje, na glória de seus 69. E então saí do Cine Astor chapado com aquele filme que acabara de ver e que considerava um violento panfleto anticapitalismo.

E, na saída, topei com Francisco, belíssima figura, excelente pessoa, bom jornalista, ótimo fotógrafo, meu colega, que havia feito viagens a trabalho comigo, ele nas lentes, eu nas pretinhas – viagens em que ele havia ensinado boas lições ao foca verde de tudo que eu era.

Francisco parecia tão chapado quanto eu pelo filme de Kazan – ele próprio um cineasta de primeira grandeza que passou para a História como um traidor, um dedo-duro, por ter, na alucinada caça às bruxas do macarthismo, fornecido nomes de seus colegas comunistas.

Mas o comentário que Francisco fez me chocou. Ele disse algo assim: – “É muito impressionante ver um cara que tem o que a gente deseja ter e que se enoja por ter o que tem”.

Naquele momento, com 21 fresquinhos anos, eu não queria ter um monte de bens materiais como os que o bem sucedido publicitário Eddie Anderson tinha. Não era meu ideal de vida ter aquele monte de coisas materiais que Eddie Anderson tinha – ou sequer uma pequena parte deles.

Na verdade, jamais foi meu objetivo na vida ter um imenso monte de bens materiais – como os que o personagem de Michael Douglas, o filho de Kirk, interpretaria bem mais tarde em A Guerra dos Rose, outro poderoso panfleto contra a acumulação de teréns, o apego a coisas, bens materiais.

Mas sei é que, naquele momento, me chocou o comentário de meu colega. Fiquei com a sensação de que ele não tinha compreendido bem o que o filme de Kazan queria dizer.

Mad Men não questiona o Sistema como um todo, mas mostra que o Sistema é cheio de podres

Não há, em Mad Men (ou ao menos me parece isso), uma condenação tão ampla, geral, irrestrita, ao Sistema, ao Establishment como um todo, como há em The Arrangement.

Não há, em Mad Men (ou ao menos me parece isso), uma condenação tão ampla, geral, irrestrita, ao Sistema, ao Establishment como um todo, como há em The Arrangement.

Talvez seja por uma questão de timing. Embora tido como dedo-duro, o ex-comunista Kazan talvez ainda sonhasse, em 1969, com um outro tipo de sociedade, uma sociedade mais justa, mais solidária.

Em 2007, ano do lançamento da Primeira Temporada de Mad Men, já não havia mais muitos sonhos a sonhar com um outro tipo de organização econômica da sociedade.

O fato é que Mad Men não questiona o Establishment como um todo. Não bate de frente contra o Sistema como um todo.

Mas vai fundo na demonstração de que o Establishment, o Sistema, é cheio de podres.

A verdade é que uma série de TV que faz tremendo sucesso e mostra abertamente que o Sistema é cheio de podres é algo que deve ser aplaudido de pé como na ópera.

Há questionamentos, sim.

A garota Peggy vai namorar um rapagão bastante radical, anti-Establishment, para quem a publicidade é o nojo, o mal em si. Megan vai levar Don Draper para uma peça off-Broadway que trata a publicidade exatamente como o mal em si. Don reclama de Megan, mas Megan coloca Don contra a parede: afinal, a publicidade não é feita para induzir as pessoas ao consumismo?

Os hábitos mudaram, muitos deles para melhor, e a série mostra isso de maneira esplendorosa

Tudo isso é muito bem colocado ao longo das cinco primeiras temporadas da série. Mas a verdade dos fatos é o que já foi dito lá acima: esta não é uma série basicamente sobre a publicidade, nem basicamente sobre questionamentos ideológicos.

É isso aí também. Mas, sobretudo, é sobre os costumes, o comportamento, e sobre como eles foram mudando, ao longo da década da qual sempre se disse que mudou tudo.

Os anos 60 não mudaram propriamente tudo, a gente sabe. Mas mudaram muita coisa, sem dúvida. Muitas delas para melhor.

Dar uma horrorosa bronca nos filhos, botá-los de castigo, porque eles deixaram cair milk-shake na mesa, graças ao bom Deus, graças a todos nós, virou coisa do passado.

Afinal, como diz Megan (na foto, a atriz Jessica Paré), “é só milk-shake”.

Afinal, como diz Megan (na foto, a atriz Jessica Paré), “é só milk-shake”.

Quando eu era garoto, nos anos 50, levei chibatadas por coisas parecidas com derrubar milk-shake na mesa. Meu irmão Geraldo, quatro anos e meio mais velho que eu, também levou – e levou bem mais do que eu.

Os hábitos mudaram. Muitos deles para melhor.

Mad Men mostra isso de maneira esplendorosa.

As pessoas comuns ainda gostam de se ver na tela

Vejo que esta anotação já está bastante longa, mas ainda tenho um troço preso aqui na garganta – e então lá vai.

Fiquei pensando que um dos motivos pelos quais gostei imensamente de Mad Men é porque não é um policial.

Adoro tramas policiais. Sou leitor inveterado de livros policiais, espectador inveterado de filmes policiais, thrillers. Ah, a maravilha que é uma narrativa em que você fica imaginando quem é o criminoso, e por que ele comete os crimes.

Os romances policiais, ou de thrillers, são page turner – você não consegue deixar de virar para a página seguinte. São, como me ensinou Regina Berlim, a melhor professora de inglês que já tive, unputdownable, que não se pode put down, que não se pode deixar de lado.

Os romances policiais, ou de thrillers, são page turner – você não consegue deixar de virar para a página seguinte. São, como me ensinou Regina Berlim, a melhor professora de inglês que já tive, unputdownable, que não se pode put down, que não se pode deixar de lado.

Uma vez, uma velha amiga minha me disse que tinha feito uma opção na vida: só leria romances policiais.

Acho que é uma opção triste.

Há belíssimos, riquíssimos romances policiais. Mas a vida, como diria Geraldo Vandré, não se resume a festivais.

Os livros, os filmes policiais são viciantes. A gente não consegue deixar de virar a página, não consegue deixá-los de lado.

Mas ficar só com eles é limitativo. Em última instância, emburrecedor.

A existência de Mad Men, o sucesso de Mad Men, provam, felizmente, que há espaço, e muito espaço, para séries de TV que não são histórias policiais.

As pessoas comuns, gente como a gente, ainda gostam de ver pessoas comuns, gente como a gente, na tela.

Deo gratias.

Anotação em julho de 2013

Mad Men – Da Segunda à Quinta Temporada

De Matthew Weiner, criador e produtor executivo, EUA, 2007 a 2013

Diretores: Phil Abraham, Jennifer Getzinger, Michael Uppendahl, Matthew Weiner, John Slattery, Jon Hamm e outros.

Com Jon Hamm (Don Draper), Elisabeth Moss (Peggy Olson), Vincent Kartheiser (Pete Campbell), John Slattery (Roger Sterling), Christina Hendricks (Joan Harris), Robert Morse (Bertram Cooper), Lane Pryce (Jared Harris), Jessica Paré (Megan), January Jones (Betty Draper), Aaron Staton (Ken Cosgrove), Rich Sommer (Harry Crane), Alison Brie (Trudy Campbell), Darby Stanchfield (Helen Bishop), Kiernan Shipka (Sally Draper), Jared Gilmore (Bobby Draper), Peyton List (Jane), Michael Gladis (Paul Kinsey), Bryan Batt (Salvatore Romano), Christpher Stanley (Henry Francis), Mark Moses (Duck Phillips), Cara Buono (Faye Miller), Alexa Alemanni (Allison), Chelcie Ross (Connie Hilton), Rosemarie DeWitt (Midge Daniels)

Roteiro Matthew Weiner, Kater Gordon, André Jacquemetton, Maria Jacquemetton, Erin Levy, Lisa Albert e outros.

Fotografia Phil Abraham, Steve Mason, Frank G. DeMarco, Bill Roe

Música David Carbonara

Cor, uma montanha de minutos.

***1/2

Vi esta cena do milk shake há uns 3 meses… no meio segundo que corre a cena, tive exatamente medo da criançada apanhar, e quando Megan age totalmente diferente, vê-se claramente em Don uma mudança de pensamento.

É uma série fantástica – só é ridículo pensar que Jon Hamm ainda não tem seu emmy na estante.

Sérgio, que belo texto!!

Meu irmão me perguntou “sobre o que é Mad Man”. Não é apenas sobre publicidade. Na verdade, isso é o de menos. É sobre as pessoas, as relações entre as pessoas, sobre uma época e suas peculiaridades e sobre todas as épocas e coisas que nunca mudam. É sobre como era e como é a vida.

Acho Mad Man uma maravilha não apenas entre as séries, mas entre todas as artes. É o blonde on blonde das séries. O vertigo das séries. A balsa da medusa das séries.

Que mente genial pra ter a ideia de criar uma série assim.

Ps: ainda nao assisti breaking bad! Em novembro eu começo!

Abraço

Rafael

Se esta é a série incrível, Mad Men é um deles. Estou muito atento ao seu próximo temporada 7 , em abril, eu amo a série e eu convido você a vê-lo.