(Disponível no YouTube em 5/2025.)

Island in the Sun, no Brasil Ilha nos Trópicos, de 1957, tinha tudo para ser uma beleza de filme. Para começo de conversa, era a adaptação do livro homônimo do respeitado romancista inglês Alec Waugh, lançado dois anos antes, muito bem recebido pela crítica (“uma boa, absorvente leitura”, segundo o New York Times, “forte, cheio de suspense”, segundo o Los Angeles Times), sucesso de público – mais de 900 mil cópias vendidas – e também publicado em capítulos pela Ladies Home Journal.

Era um drama com diversos personagens interconectados, inclusive quatro casais, dois deles interraciais, como se dizia na época – algo até então proibido no cinema pelo Código Hays, o conjunto de leis de autocensura dos estúdios, e na vida real considerado crime punível com prisão em diversos Estados do Sul dos Estados Unidos. A história se passava em uma ilha paradisíaca do Caribe, semelhante a Barbados e Granada – onde o filme foi rodado –, mas fictícia, de nome Santa Marta, primeiramente colonizada pelos franceses, mas depois convertida em colônia do Império Britânico.

Histórias de amor com um pano de fundo de um passado de escravidão e um presente de imensa injustiça social e racismo. Histórias de vidas de pessoas com o contexto histórico por trás, o microcosmo e o macro juntos – essa combinação que resulta em tantas grandes obras, tanto na literatura quanto no cinema, de Guerra e Paz a Doutor Jivago, de … E o Vento Levou a Spartacus.

Uma produção classe AAA, na tela grande do então recente CinemaScope, em Color by DeLuxe, com belíssimas paisagens, grandiosas sequências de multidões; um orçamento folgado, de US$ 3 milhões, uma bela fortuna à época, sob a batuta de um dos mais poderosos produtores da História de Hollywood, Darryl F. Zanuck, da supersuperprodução O Mais Longo dos Dias (1962) e obras-primas como As Vinhas da Ira (1940) e A Malvada (1950).

Na direção, Robert Rossen, o cineasta do clássico político All the King’s Man, no Brasil A Grande Ilusão (1949), do polêmico Lilith (1964), do belo Desafio à Corrupção.

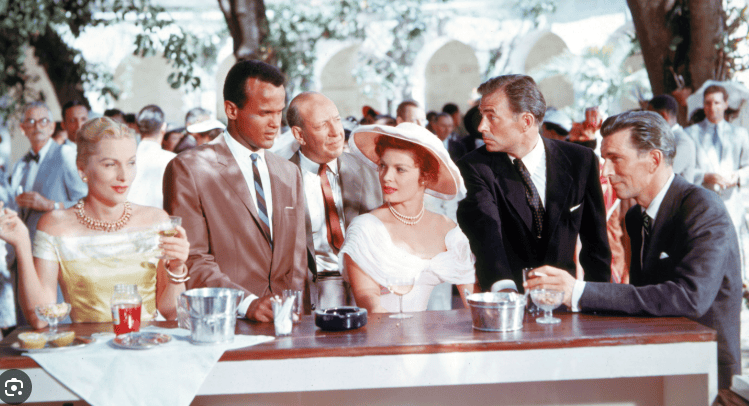

E um maravilhoso, extraordinário elenco: Harry Belafonte, James Mason, Joan Fontaine, Dorothy Dandrige, Joan Collins, Stephen Boyd…

Harry Belafonte compôs para o filme a belíssima “Island in the Sun”, em parceria com Irving Burgie – e canta a música, com aquela voz tão bela quanto seu rosto de deus Apolo, na abertura do filme, enquanto vemos paisagens paradisíacas de Barbados e Granada, fazendo as vezes da fictícia ilha de Santa Marta.

Tinha tudo para ser uma beleza de filme. No entanto…

Um rico e inseguro, o outro pobre e respeitado por todos

Bem. Antes de eu vir com opiniões, é necessário um resumo da história, uma sinopse. A Wikipedia faz uma bela apresentação da trama, e assim, por comodidade, vou usar o texto, com alguns pitacos meus, o que dispensa o uso das aspas – com exceção do primeiro parágrafo abaixo, que me pareceu muito bom e transcrevo literalmente.

“Durante uma primavera nos anos 1950, as complexas relações de quatro casais, de negros, brancos ou misturados, mostradas sob a grande iniquidade social que divide a elite britânica e de origem francesa e a população nativa de descendentes de escravos de uma pequena (e fictícia) ilha das Índias Ocidentais.”

Os dois principais personagens masculinos da trama são dos dois lados opostos do grande fosso que separa ricos brancos dos pretos pobres – e são diferentes em praticamente tudo, pólos opostos.

Maxwell Fleury (o papel do inglês James Mason. na foto acima), herdeiro e administrador de uma das maiores fazendas da ilha, é um poço de insegurança e amargura. Vive atormentado, com ciúme da mulher, Sylvia (Patricia Owens, na foto acima) – desconfia que ela está se engraçando com Hilary Carson (Michael Rennie), um sujeito que as mulheres acham atraente e um bom partido. Sente rancor pelos pais, que, segundo ele, sempre preferiram o irmão mais velho, Arthur, já morto. E inveja da irmã mais jovem, Jocelyn (Joan Collins), que, no momento, está sendo cortejada por Euan Templeton (Stephen Boyd), que, depois de uma temporada no Egito, chegou a Santa Marta para ver o pai, Lord Templeton (Ronald Squire), o governador britânico da ilha.

Já David Boyeur (Harry Belafonte) é um jovem sindicalista batalhador, seguro de si, adorado por quase todo mundo da ilha, disposto a iniciar carreira política nas eleições para o Legislativo que estão para acontecer. Por sua proeminência junto a boa parte da população, é muito bem tratado pelo governador Templeton.

Só não tem sorte no amor. Arrasta as asinhas para Margot Seaton, provavelmente a mulher mais bela da ilha (o papel de Dorothy Dandrige). Mas a moça acaba cedendo aos contínuos acenos de Denis Archer (John Justin), o secretário pessoal do governador que tem ambições literárias. Denis recruta a bela moça para trabalhar nos escritórios do governo.

Uma outra bela mulher se sente atraída por David – Mavis Norman (o papel de Joan Fontaine), descendente de família dona da primeira grande plantação de cana de açúcar da ilha e viúva de Arthur Fleury. Ela e David são amigos, se vêem com frequência – e Mavis não esconde que está a fim dele.

“Minha cor é meu país”, diz o belo jovem negro

Um diálogo, em especial, chamou bastante a minha atenção. É sutil – gosto muito das coisas sutis –, mas diz muito sobre a questão das diferentes cores de pele, do racismo.

Acontece ali pelo meio do filme. A linda loura Mavis marca um encontro com David em um lugar que ele não conhecia, onde há algumas ruínas.

– “Esta plantação pertencia à minha família”, diz Mavis-Joan Fontaine. “Foi a primeira da ilha. Eu queria que você a visse. Foi destruída por uma revolta de escravos em 1843, ainda durante o domínio francês. Fico pensando o que poderia ter causado isso.”

David-Harry Belafonte: – “Vários motivos. Um único insulto. Uma surra. Uma garota. Quem sabe?

Mavis: – “Isso foi há mais de cem anos. E agora você está aqui. E eu estou aqui.”

Ele se distancia dela um tanto. Ela vai para perto dele: – “Você ainda acha que qualquer pessoa cuja pele seja diferente da sua é um inimigo?”

David não responde.

Mais tarde, porém, bem mais adiante, Mavis diz para ele que há outros países em que ele poderia viver – e fica claro que ela está querendo dizer outros países em que que eles dois poderiam viver juntos. E aí ele dá a resposta:

– “Minha cor é meu país.”

Triste mundo em que a cor da pele define até qual é o país de uma pessoa.

São 14 personagens com importância na trama

Quatro casais, como diz a Wikipedia: Maxwell e sua mulher Sylvia. Jocelyn e Euan Templeton. Denis e Margot. David e Mavis. Mas há ainda um quinto casal na trama, um mais idoso – Julian Fleury e sua mulher, os pais do falecido Arthur e de Maxwell e Jocelyn. Os dois são interpretados por Basil Sydney e Diana Wynyard.

Haverá ainda, na trama, uma surpreendente revelação sobre o rico casal Julian Fleury e senhora. E depois ainda outra revelação, igualmente surpreendente.

E haverá um assassinato.

A primeira revelação é feita publicamente, por um jornalista norte-americano que está em visita à ilha para escrever sobre ela, e sai fuçando sobre tudo e todos. Chama-se Bradshaw (o papel de Hartley Power).

O assassinato será investigado pelo chefe de polícia da ilha, o coronel Whittingham (John Williams). Um bom, competente policial.

Cinco casais, mais o governador, o jornalista, o chefe de polícia, o boa pinta Hilary Carson. Nada menos de 14 personagens com importância na trama.

“Gosto de histórias múltiplas”, disse Darryl F. Zanuck em entrevista na época ao New York Times. “Para mim, uma história ou deve se concentrar em duas pessoas ou então um bom número de pessoas integradas dramaticamente. Não quero dizer aquele tipo de história Grand Hotel, mas pessoas cujas vidas e emoções – o drama da história – estão costuradas umas nas outras.”

Para lembrar: Grand Hotel, de 1932, foi o primeiro filme de Hollywood a reunir um grupo amplo de grandes astros. Juntou vários dos atores mais famosos de seu tempo, os maiores do estúdio que o produziu, a Metro-Goldwyn-Mayer. Depois dele, Hollywood usou diversas vezes essa fórmula all-stars – e, a cada vez que um filme all-star era lançado, dizia-se que ele era do tipo Grand Hotel. E, de fato, os muitos personagens do filme têm em comum apenas o fato de estarem hospedados ou trabalhando no fictício Grand Hotel, tido como o mais caro e elegante na Berlim do início dos anos 30. Suas histórias de vida não estão intricadas umas nas outras.

Naquela entrevista, Zanuck se referiu exatamente a 14 personagens – “e seria difícil dizer quais, entre seis deles, são os mais importantes”.

Ele havia comprado os direitos de filmagem do romance em maio de 1955, antes mesmo da publicação do livro; pagou a Alec Waugh US$ 140 mil – uma boa soma na época.

“Se você está tão pobre que precisa trabalhar com um negro…”

“Nosso filme é altamente polêmico, mas, afinal, eu já fiz filmes polêmicos antes”, disse Zanuck – e não se pode dizer que isso era falso. O cara já havia produzido, entre tantos e tantos filmes, A Luz é Para Todos/Gentlemen’s Agreement (1947), uma denúncia do antissemitismo existente na sociedade norte-americana no pós-guerra, e O Que a Carne Herda/Pinky (1949), um drama sobre uma mulher de pele clara – mas com um ascendente negro – que se apaixona por um médico branco e não revela sua origem.

Zanuck prosseguiu, na entrevista ao New York Times sobre este Island in the Sun: “Não sei se conseguiremos mostrar o filme no Sul, e pode haver objeções a ele em outras áreas, mas eu vou me arriscar porque creio que é uma grande história. Se o tema de um filme tem significado e propósito, acho que ele deve ser feito, não importa o quanto é controvertido”.

Não é basicamente um filme sobre o problema da cor, disse ele. “Mas não seria possível fazer um filme sobre as Índias Ocidentais sem tratar da questão da cor. É a essência da vida no lugar.”

Há um debate sobre qual teria sido o primeiro filme de Hollywood a conter o beijo de um branco/a e um preto/a. Algumas fontes dizem que foi Island in the Sun, mas isso é errado – simplesmente porque não há um beijo de pessoas de cores de pele diferentes. O máximo que se mostra desse “crime”, capaz de deixar furiosos os racistas, é uma cena em que Margot Seaton-Dorothy Dandridge e Denis Archer-John Justin dançam de rosto colado.

O IMDb relata que, em 1956, o Código de Produção – o nome oficial do Código Hays, o conjunto de regras de autocensura aceito pelos estúdios – sofreu um relaxamento na questão racial, e deixou de fora a proibição até então em vigor de haver relações afetivas entre brancos e negros: “Apesar do recente relaxamento das regras sobre miscigenação em 1956, o filme não contém beijo interracial de qualquer um dos dois casais – Dorothy Dandridge/John Justin e Harry Belafonte/Joan Fontaine. Os produtores entenderam que seria muito arriscado mostrar isso às audiências do Sul.”

De fato, o filme foi recebido com protestos, e não apenas no Sul, mas também em cidades do Norte, como St. Paul, em Minneapolis. Em Memphis, Tennessee, foi proibido, segundo registra a Wikipedia, pela “representação franca demais de miscigenação, ofensiva aos padrões morais, e ruim tanto para brancos quanto para negros”.

A pele branca de Joan Fontaine sequer chega a encostar na pele preta de Harry Belafonte em momento algum de Island in the Sun. Mas nem isso impediu que a atriz recebesse centenas de cartas, vindas de diferentes pontos dos Estados Unidos, de que gente que destilava ódio, e incluía no envelope moedinhas de 10 ou 25 centavos e frases como “Se você está tão pobre que precisa trabalhar com um negro…”

O velho ativista das boas causas relançou a canção

Este filme, e este fato relatado no parágrafo anterior, fazem crescer minha admiração por Joan Fontaine – e por Harry Belafonte, é claro.

Joan Fontaine (1917-2013) vinha de belos filmes, grandes sucessos. Para citar apenas uns poucos: Rebecca, a Mulher Inesquecível (1940), Suspeita (1941), Jane Eyre (1943), Carta de uma Desconhecida (1948), O Bígamo (1953), Suplício de uma Alma (1956).

Comparado a ela, dez anos mais velha, Harry Belafonte (1927-2023) era quase um iniciante. Mas havia estrelado um grande sucesso, Carmen Jones (1954), a adaptação da ópera de Georges Bizet para os Estados Unidos da época entre a Segunda Guerra Mundial e a Guerra da Coréia, com um elenco de atores negros. A linda Dorothy Dandrige fazia Carmen, e Harry Belafonte, Joe, o aspirante a piloto da Força Aérea.

Dessas coincidências de que a vida é cheia: tanto Joan Fontaine quanto Harry Belafonte viveriam até os 96 anos de idade – Belafonte morreu com apenas um mês a mais que sua companheira neste Island in the Sun.

Em uma entrevista a uma emissora de TV quando já estava bem idoso, Belafonte comentou sobre o trabalho dos dois no filme. Conta o IMDb: “Ele estava cheio de elogios à sua co-estrela, que, segundo ele, concebeu diversas formas sutis de sugerir o erotismo do relacionamento com seu personagem”.

Foi também na velhice, para comemorar seus 90 anos, em 2017, que o gigante Harry Belafonte lançou o álbum When Colors Come Together, quando as cores ficam juntas. A intenção clara, óbvia do artista, a partir do próprio título, era festejar a harmonia racial. O disco incluía uma nova versão da canção-título que ele havia composto para o filme, agora com o título de “When Colors Come Together (Our Island in the Sun)” – e era cantada por um coral de crianças de diferentes cores de pele.

Diferentemente de seu jovem personagem David Boyer, o velho ativista das boas causas não acreditava que seu país fosse a cor de sua pele.

Eis aí um filme importante – mas que não é um bom filme

Que diacho! Isso aí seria um belo fecho de texto, mas ainda é preciso apresentar algumas opiniões – e justificar aquele “Tinha tudo para ser uma beleza de filme. No entanto…”

O filme foi bem recebido nas bilheterias, tendo ficado em sexto lugar entre os mais vistos nos Estados Unidos em 1957. No Reino Unido, foi o oitavo.

Entre os críticos, no entanto, não teve grande aprovação.

Leonard Maltin deu 2 estrelas em 4 e cravou duas frases: “Adaptação que não deu certo do livro de Alec Waugh sobre ilha idílica das Índias Ocidentais cortada por luta racial. O bom elenco não consegue fazer muita coisa com o roteiro inconvincente. CinemaScope.”

“Misfire adaptation” – essa é a expressão usada pelo cara que mais vendeu guias de filmes naqueles tempos em que se vendiam guias de filmes. Misfire – tiro errado, tiro negado, tiro que falhou.

Euzinho aqui, quieto no meu canto, me sentei para a ver o filme pela primeira vez agora no YouTube com a melhor boa vontade. Tinha, é claro, ouvido falar nele desde sempre – embora nunca tivesse tido a oportunidade de vê-lo antes. A canção de mesmo nome, essa ouço sempre; tinha até esquecido do filme, na verdade, e acreditava que, quando Harry Belafonte diz “this is my island in the Sun”, estava se referindo à Jamaica de seus pais. (Ele nasceu no Harlem, em Nova York.)

Pois bem: me sentei com a melhor boa vontade – e, à medida em que o filme rolava à minha frente, ia me sentindo esquisito: ué, mas como assim? Este não é um bom filme… Sim, eu sei, é um filme importante, marcante… mas, diabo, não é um bom filme.

Sim, foi isso que senti, mas não sei muito bem expressar com argumentos lógicos o que não funciona em Island in the Sun.

Fiquei com uma sensação de que as partes não se ligam, não se conectam, não formam um todo coerente. Mais a sensação de que o roteirista, e mesmo o diretor, esse grande Robert Rossen, estavam falando de algo que eles não conhecem bem – a realidade dos países subdesenvolvidos, pobres, ao Sul do Rio Grande.

Isso é algo que existe. Há filmes de grandes diretores norte-americanos passados na América Latina, e também no Caribe, em que se percebe que os realizadores estão pisando em chão desconhecido, estão tentando mostrar uma realidade que eles não conhecem, não dominam.

Há sequências grandiosas de trabalhadores negros cortando cana de açúcar – numa tentativa de demonstrar a dureza daquela vida, mas que na realidade são tiros errados, misfires. Há sequências grandiosas de trabalhadores negros se divertindo, dançando no carnaval – numa tentativa de demonstrar que, apesar da dureza da vida, aquelas pessoas são alegres, aproveitam bem os pouco prazeres que têm, mas que na realidade parecem gratuitas, sem sentido – misfires.

Creio que Maltin sintetizou muito bem: “O bom elenco não consegue fazer muita coisa com o roteiro inconvincente”.

Um filme que tem importância. Mas que, infelizmente, não é um bom filme.

Anotação em maio de 2025

Ilha nos Trópicos/Island in the Sun

De Robert Rossen, EUA, 1957

Com James Mason (Maxwell Fleury),

Harry Belafonte (David Boyeur),

Joan Fontaine (Mavis Norman, viúva do irmão de Maxwell|),

Joan Collins (Jocelyn Fleury, irmã de Maxwell),

Dorothy Dandridge (Margot Seaton),

Michael Rennie (Hilary Carson, herói de guerra aposentado), Patricia Owens (Sylvia Fleury, mulher de Maxwell), John Justin (Denis Archer, secretário do governador, apaixonado por Margot), Stephen Boyd (Euan Templeton, filho do governador), Diana Wynyard (Mrs. Fleury, mãe de Maxwell e Jocelyn), Basil Sydney (Julian Fleury, pai de Maxwell e Jocelyn, o dono da plantação dos Fleury), John Williams (cotronel Whittingham, o chefe de polícia), Ronald Squire (Lord Templeton, o governador da ilha), Hartley Power (Bradshaw, jornalista americano em visita ilha de Santa Marta)

Roteiro Alfred Hayes

Baseado no romance de Alec Waugh

Fotografia Freddie Young

Música Malcolm Arnold

Montagem Reginald Beck

Direção de arte William C. Andrews, John DeCuir

Figurinos Phyllis Dalton, David Ffol

No YouTube. Produção Darryl F. Zanuck, 20th Century Fox.

Cor, 119 min (1h19)

18/5/2025. Marynha em Floripa.

**

Titulo na França: “Une Ïle au Soleil”. Em Portugal: “Uma Ilha ao Sol”.

Um comentário para “Ilha nos Trópicos / Island in the Sun”