Paris Vive à Noite, no original Paris Blues, é um filme riquíssimo em informações, qualidades, belezas. Não chega, ao menos na minha opinião, a ser grande filme. Mas como documento tem imenso, fantástico valor.

Fiquei imaginando, enquanto o revia agora, exatos 50 anos depois de vê-lo pela primeira vez, 51 anos depois de seu lançamento original, que, se um grupo sério de bons cientistas sociais se reunisse para examiná-lo, poderia sair daí um conjunto de belos estudos sobre a sociedade, a cultura, o comportamento, a relação das pessoas com sexo, casamento, afeto, música, racismo, drogas, imigração, raízes, desterro, tal como tudo isso se dava bem no início da década de 60, a tal de que se diz que mudou tudo. E a verdade é que os anos 60, se não mudaram tudo, porque nunca se muda tudo, mudaram muita, muita coisa. Talvez quase tudo.

Sem contar, é claro, com o fato de que o filme seria também um inesgotável case para se tentar compreender o que era o cinema em 1961, o ano em que foi lançado.

Um cabaré num porão em Paris, na era dos existencialistas, da geração beat

Paris Blues abre com um close-up – em preto-e-branco, um magnífico, esplendoroso preto-e-branco – de Paul Newman tocando trombone. Logo em seguida há um close-up de Sidney Poitier tocando sax tenor. A música é “Take the ‘A’ Train”, de Billy Strayhorn, um absoluto clássico do jazz, que serviria bem mais tarde até mesmo de abertura para uma gravação dos Rolling Stones.

Paris Blues abre com um close-up – em preto-e-branco, um magnífico, esplendoroso preto-e-branco – de Paul Newman tocando trombone. Logo em seguida há um close-up de Sidney Poitier tocando sax tenor. A música é “Take the ‘A’ Train”, de Billy Strayhorn, um absoluto clássico do jazz, que serviria bem mais tarde até mesmo de abertura para uma gravação dos Rolling Stones.

Paris Blues é assim: marca registrada do início da década de 60, apresentava uma série de coisas que seriam temas importantes nos anos que viriam depois.

Quem na realidade executa ‘Take the ‘A’ Train”, o clássico que os jovens e belíssimos Paul Newman de olhos azuis e Sidney Poitier de magnífica pele negra fingem que estão tocando, é a orquestra de Duke Ellington, nada menos do que ela.

Montagem acelerada mostra os rostos de dezenas de pessoas que estão ouvindo aquela música. Há gente de diversas cores de pele. As expressões dos rostos focalizados em close-ups ou em planos americanos rápidos são de puro êxtase, felicidade completa. Alguns dançam, outros se beijam, se abraçam. Há um casal multicolorido, há um casal gay. Paris Blues é um filme, repito, adiante de seu tempo: não se usava mostrar no cinema, naquela época, casais multicoloridos, casais gays.

Estamos em um pequeno cabaré musical num porão em Paris, em plena era do existencialismo, da geração beat do outro lado do Atlântico, a geração imediatamente anterior àquela que em seguida, presunçosa, achava que iria mudar o mundo.

Paris Blues expõe, nessa magnífica seqüência de abertura, antes mesmo dos créditos iniciais (algo que também não era muito comum à época), bastante do que é a visão americana de Paris, da vida em Paris. Para muitos americanos educados, inteligentes, Paris era, sempre havia sido e sempre seria a terra da arte, da cultura, do refinamento – e do amor, do romantismo, dos beijos à luz do dia ou a qualquer hora, aberto, sem pejo, sem vergonha.

Esse amor imenso por Paris que o filme do americaníssimo Martin Ritt expõe é o mesmo que vinha desde a década de 20, os roaring twenties, os anos em que milionários estúpidos e artistas brilhantes como F. Scott Fitzgerald, Cole Porter e Ernest Hemingway frequentavam mais os restaurantes e bares franceses que os de Nova York, Chicago ou San Francisco.

O mesmo que Woody Allen demonstraria em Todos Dizem Eu Te Amo, de 1996, e em Meia-Noite em Paris, de 2011 – em que seu personagem viaja até os os roaring twenties e até para mais atrás. O mesmo amor de americanos pela França que, se formos viajar mais para trás, como o personagem de Allen, já existia na época da Revolução Francesa, quando Thomas Jefferson e Tom Payne, entre tantos outros, se apaixonaram pelos lemas Liberdade Igualdade Fraternidade, e a nascente república que se transformaria no país mais rico e poderoso do mundo se fez influenciada pelos ideais libertários franceses.

Dezenas e dezenas de filmes americanos fizeram a elegia de Paris

Reflexo do e reflexão sobre o passado de amor (e tantas vezes de ódio) entre a América e o Velho Continente, Paris Blues também serviu, como vários outros filmes, para propagar para as novas gerações essa imagem idílica de Paris. Seguramente algumas centenas de milhares de pessoas foram influenciadas – da mesma maneira que eu – por essa imagem que o cinema americano fez da Cidade Luz, ontem, hoje e sempre, mas talvez de maneira mais especial nos anos que se seguiram ao final da Segunda Guerra Mundial. Daria para fazer uma lista de pelo menos uns 30 filmes americanos marcantes que fizeram a elegia de Paris entre 1945 e os primeiros anos 60.

Acho que dá para dizer sem sombra de dúvida que não há pessoas que tenham sido jovens nessa época e não ficaram absolutamente fascinados por Paris.

Como é um filme, os dois americanos em Paris logo se encontram com as duas americanas

Esta anotação está carecendo de um pouquinho de pé no chão. Uma mínima sinopse.

Ram Bowen (Paul Newman) e Eddie Cook (Sidney Poitier) são bons músicos de jazz americanos expatriados em Paris. Eddie, veremos logo, quis fugir do racismo atávico de seu país para um lugar mais civilizado onde a cor da pele não fosse importante – ou, no mínimo, tão importante. Está em Paris há cinco anos, vive feliz e não quer saber de voltar. Os motivos pelos quais o branquelo de olhos azuis Ram deixou seu país não são tão claros. Veremos que Ram é um sujeito que não se sente muito à vontade consigo mesmo, fosse qual fosse o lugar onde vivesse; é um músico talentoso, aclamado, mas frágil, inseguro, de mal com a vida, às vezes mal educado, agressivo – quase um absoluto pentelho, pé no saco, chato de galocha.

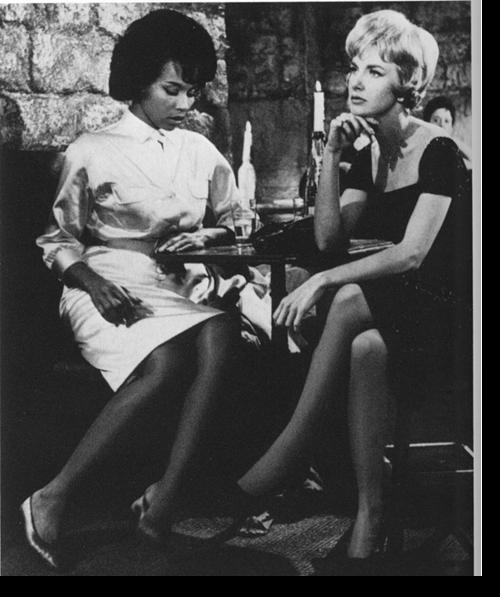

Estamos aí com menos de dez minutos de filme e desembarcam em Paris duas americanas, uma de pele branca, Lillian (Joanne Woodward), outra de pele escura, Connie (Diahann Carroll). Além de ser uma festa, como diz o título do livro de Hemingway, e de viver à noite, como diz o título brasileiro do filme, Paris é uma imensa metrópole de milhões de pessoas, mas, como isto aqui é um filme, os amigos expatriados Ram e Eddie imediatamente se encontram com as amigas Lillian e Connie, logo no momento da chegada delas para férias de duas semanas na capital da cultura européia.

E aí então a branquinha vai namorar o negro, e a crioula vai namorar o de olhos azuis – é isso?

Humm… Não, não é bem isso, não. Paris Blues é um filme em muitas coisas adiante de seu tempo, mas nem tanto. Segregacionistamente, apartheidmente, já que o segregacionismo quase tão violento quanto o apartheid ainda vigorava legalmente nos Estados Unidos em 1961, o branquelo ficará com a branquela, e o negro ficará com a moreninha escura – nas sociedades racistas, todos sabemos, basta ter um tataravô negro para que a pessoa, mesmo clarinha, seja considerada negra.

Na Paris boemia do início dos anos 60, o músico descolado ainda carrega a moral velha dos anos 50

Não conheço o romance em que foi baseado o filme, de autoria de Harold Flender. É possível que ele seja um pouco mais profundo na definição dos personagens, e menos óbvio ao descrever como foi que se encontraram aqueles dois casais. No filme, o encontro é fácil demais, rápido demais.

Não conheço o romance em que foi baseado o filme, de autoria de Harold Flender. É possível que ele seja um pouco mais profundo na definição dos personagens, e menos óbvio ao descrever como foi que se encontraram aqueles dois casais. No filme, o encontro é fácil demais, rápido demais.

O pior de Paris Blue, me parece, é o roteiro, feito a várias mãos: é assinado por Jack Sher, Irene Kamp e Walter Bernstein, sobre uma adaptação feita por Lulla Adler. A história propriamente dita daqueles quatro personagens me parece fraquinha, simplificada, simplificante, pouco séria, pouco profunda.

A trama é, a rigor, a rigor, o único elo fraco do filme. Todo o resto é da melhor qualidade. Mas é por isso que acho o filme mais um documento histórico, sociológico, antropológico, do que propriamente um grande filme.

En passant, como se não quisesse nada, o filme mostra um casal de gays, muito antes que isso fosse normal, e eis aí uma bela qualidade.

Quase en passant, quase como se fosse comum (e não era, de forma alguma, em 1961), o filme mostra uma mulher adulta trepando com um sujeito que havia acabado de conhecer. O Código Hays, então ainda em vigor, proibia isso terminantemente – mas o filme mostra. Ram, o músico descolado, é amante ocasional da dona do cabaré em que se apresenta, Marie (interpretada pela interessantíssima Barbara Laage), e tem com ela uma relação aberta, você trepa com quem você quiser, eu trepo com quem eu quiser, e vivemos numa boa desde que um não aprisione o outro. Com uma mulher francesa, dá para ter uma relação assim – é o que mostra o filme. Já quando a moça americana vai atrás dele e dá para ele na cama dele, o descolado Ram se assusta, e diz, com todas as letras: “Na minha Liga, quem faz isso são os homens”.

É a moral dos anos 50 que ainda valia naquele iniciozinho dos anos 60: o homem pode, a mulher, não. Francesa pode, americana, não. As outras podem, as próximas a mim, não. Alguma moça pode dar pra mim, mas minha irmã não pode dar pra ninguém – a não ser depois de casar de véu e grinalda, é claro.

Discussões sobre o racismo americano, logo antes da luta pelos direitos civis

As discussões entre Eddie e Connie sobre racismo são fascinantes.

São, seguramente, datadas – mas são fascinantes.

Eddie, repito, saiu dos Estados Unidos porque não aguentava mais ser discriminado. Vivia feliz em Paris, onde, àquela época, não havia muita manifestação racista com negro norte-americano forte (mesmo que sem brinco na orelha). Já Connie quer enfrentar a discriminação em seu país – não admite a possibilidade de viver longe das raízes. Eddie a chama de ativista – e ele não quer saber de ativismo. Só quer viver em paz.

É fantástico ver esse tipo de questão discutida num filme americano de 1961, alguns anos, ou no mínimo meses, antes do início da luta pelos direitos igualitários liderada em boa parte pelo Reverendo Martin Luther King e empreendida por centenas de milhares de pessoas de bem.

Paris Blues discute temas que começariam logo em seguida a ser discutidos na música folk, por gente como Pete Seeger, Joan Baez e, logo depois, Bob Dylan – o tipo de música que estava presente em todas as manifestações e marchas pelos direitos civis, que por sua vez levariam à derrubada, em 1964, das legislações estaduais que estabeleciam a segregação racial.

À frente do tempo em vários aspectos, o filme fala também sobre dependência de drogas

Racismo, casais gays en passant, casais não casados que trepam. Como se não bastassem todos esses temas à frente de seu tempo, Paris Blues fala de droga, dependência de drogas.

Tudo bem: O Homem do Braço de Ouro, de Otto Preminger, com Frank Sinatra como um músico de jazz dependente de drogas, havia sido feito cinco anos antes, em 1956. Preminger é um grande realizador, e sempre foi audacioso, sempre brigou para romper as amarras da censura prévia dos estúdios. Acho O Homem do Braço de Ouro um filme bastante ruim, mas não dá para não admitir que é corajoso por abordar um tema então tabu.

O músico drogado deste filme aqui, um grande violonista que está perdendo a arte para o vício, é interpretado por uma figura fantástica, Serge Reggiani (à direita na foto, na jam session com Louis Armstrong). Nos créditos inicias, se diz “Introducing Serge Reggiani”. Ah, os americanos e seu mundo umbigocêntrico. Serge Reggiani só era “introducing” para as platéias americanas. Grande ator, grande cantor, Reggiani é uma pérola da canção e do cinema franceses. Eu mesmo o conheceria como cantor pouco tempo depois: o primeiro disco de Georges Moustaki lançado no Brasil, em meados dos anos 60, era dividido com Reggiani. E, para mim, pessoalmente, a vontade de ver Paris algum dia começou quando ouvi Moustaki e Reggiani naquele disco. Muito mais do que tudo o que o cinema mostrou de Paris, o que me atraiu foi o som desses dois artistas – ambos, não por coincidência, não franceses, emigrados, desterrados.

Reggiani viria depois a trabalhar com Claude Lelouch, um francês descendente de argelinos. Nascido na França, mas durante quase toda a vida tratado como um não francês, um emigrado, um desterrado.

Da mesma forma como o xenofobismo é uma das invenções mais idiotas – além de execráveis, nojentas – da humanidade, a mistura, a miscigenação, é uma das melhores formas de ficarmos um pouco melhores.

Uma sensacional jam session, com Newman, Poitier e Louis Armstrong na tela, ao som do Duke

Se não tem propriamente assim uma bela trama, uma história consistente, Paris Blues tem muito clima. E música.

No mesmo trem em que chegam as moçoilas americanas em férias, chega também um monstro do jazz, um tal de Wild Man Moore. Quando Wild Man Moore chega a Paris, dezenas, centenas de tietes acorrem para recebê-lo. Acho que havia menos garotas gritando quando os Beatles desembarcaram em Paris para seu show no Olympia, aí por volta de 1963, do que na estação de trem em que vai desembarcar Wild Man Moore, o grande jazzista americano que iria em seguida se apresentar no Palais de Chaillot.

Esse personagem fictício, Wild Man Moore, é representado por ninguém menos que Louis Armstrong.

Lá pelas muitas tantas, Wild Man Moore-Louis Armstrong invade, com um séquito de meia dúzia de outros músicos, a caverna de Marie em que os outros americanos Ram e Eddie tocam – e aí fazem uma sensacional jam session. Eu diria até que é uma das mais belas jam sessions do cinema. Na tela estão Louis Armstrong, Paul Newman e Sidney Poitier – e o som é a cargo do Duke.

Décadas depois, Robert Altman promoveria jam sessions de cobrões do jazz em seu Kansas City. Maravilhosas sequências. Mas Martin Ritt já havia feito coisa parecida – ou talvez até melhor – em 1961.

Um time de grandes artistas acostumados a jogar junto

Martin Ritt, Paul Newman, Sidney Poitier e Joanne Woodward eram um time meio parecido com o Santos de Coutinho, Pelé e Pepe.

Poitier trabalhou no primeiro filme dirigido por Ritt, Um Homem tem Três metros de Altura/The Edge of the City, de 1957. Joanne Woodward trabalhou no segundo, A Mulher do Próximo/No Down Payment, também de 1957. O terceiro filme de Ritt, O Mercador de Almas/The Long Hot Summer, reuniu Paul Newman e Joan Woodward – o filme é de 1958, o ano em que os dois atores se casaram. E seria um dos casamentos mais impressionantemente longos da história do cinema, já que, agora, em 2012, continuam juntos.

Poitier trabalhou no primeiro filme dirigido por Ritt, Um Homem tem Três metros de Altura/The Edge of the City, de 1957. Joanne Woodward trabalhou no segundo, A Mulher do Próximo/No Down Payment, também de 1957. O terceiro filme de Ritt, O Mercador de Almas/The Long Hot Summer, reuniu Paul Newman e Joan Woodward – o filme é de 1958, o ano em que os dois atores se casaram. E seria um dos casamentos mais impressionantemente longos da história do cinema, já que, agora, em 2012, continuam juntos.

Assim como ficou para sempre junto com Joan Woodward na vida real, Newman se manteria firme na amizade com o diretor Ritt. Fizeram nem sei quantos filmes juntos, entre eles O Indomado, Quatro Confissões, Hombre.

Leonard Maltin deu 3 estrelas em 4: “O filme se torna melhor a cada revisão; história pouco usual dos músicos Newman e Poitier na Margem Esquerda de Paris, tendo romance com as turistas Woodward e Carroll. Grande trilha de Duke Ellington, incluindo uma apresentação explosiva de “Battle Royal”; para os fãs de jazz, é obrigatório”.

Na minha opinião, um filme para ser visto e revisto. Foi lançado em DVD no Brasil pela Versátil.

Anotação em maio de 2012

Paris Vive à Noite/Paris Blues

De Martin Ritt, EUA, 1961

Com Paul Newman (Ram Bowen), Joanne Woodward (Lillian Corning), Sidney Poitier (Eddie Cook), Louis Armstrong (Wild Man Moore), Diahann Carroll (Connie Lampson), Serge Reggiani (Michel Duvigne), Barbara Laage (Marie Seoul), Andre Luguet (Rene Bernard), Marie Versini (Nicole), Moustache (o baterista), Aaron Bridgers (o pianist), Guy Pederson (o baixista), Maria Velasco (a pianist), Roger Blin (guitarrista cigano)

Roteiro Jack Sher, Irene Kamp, Walter Bernstein, Lulla Adler

Baseado em novella de Harold Flender

Fotografia Christian Matras

Música Duke Ellington

Montagem Roger Dwyre

Produção United Artists, Pennebaker Productions, Diane Productions, Jason Films, Monica Corp., Monmouth. DVD Versátil.

P&B, 98 min

R, ***

Titulo em Portugal: Noites de Paris.

O seu texto (ensaio) está excelente e me propiciou muitas informações que não tinha sobre o filme. Otima contextualização e analise comparativa dos momentos históricos. Um pequeno comentário é que o protagonista Ram Bowen toca trombone e não trompete.

Caro Fabio,

Muitíssimo obrigado pela mensagem gentil, pela correção e pela forma educada, elegante, com que você a fez!

Vou corrigir o erro em seguida.

Espero que você volte ao site outras vezes, e, se encontrar novos erros, que me corrija de novo!

Um abraço.

Sérgio

Texto maravilhoso ,parabens.

Vi o filme percebi cada palavra que disse mas não tenho esse talento de descrever como vc o fez.