Antes de a ação começar, logo após os créditos iniciais, um senhor em traje de gala abre as cortinas – como se estivesse num teatro, numa grande sala de cinema – e se dirige ao respeitável público para avisar que o que virá a seguir não é aconselhável para corações fracos.

Não o coração em sentido figurado, o que ama, que sofre, mas o pequeno músculo que irriga o sangue e é bastante dado a causar a morte das pessoas.

– “Como vão vocês? O sr. Carl Laemmle acha que seria um tanto indelicado apresentar este filme sem uma palavra de aviso de amigo.”

O sr. Carl Laemmle era o chefão da Universal, um dos grandes estúdios de Hollywood no ano de lançamento do filme, 1931. O senhorzinho que fala com o público, como um mestre de cerimônias, era um ator famoso em seu tempo, Edward Van Sloan (1882–1964).

– “Estamos para revelar a história de Frankenstein, um cientista que procurava criar um homem à sua própria imagem sem planejar ser Deus. É uma das histórias mais estranhas jamais contadas. Trata de dois dos maiores mistérios da criação: vida e morte. Penso que ela vai emocionar vocês. Poderá chocar vocês. Pode mesmo horrorizar vocês. Assim, se algum de vocês pensa que não seria apropriado submeter seus nervos a tamanha tensão, agora é sua chance de… Ahn… Bem, nós avisamos!”

Não foi o primeiro do gênero, mas é um dos maiores clássicos do cinema

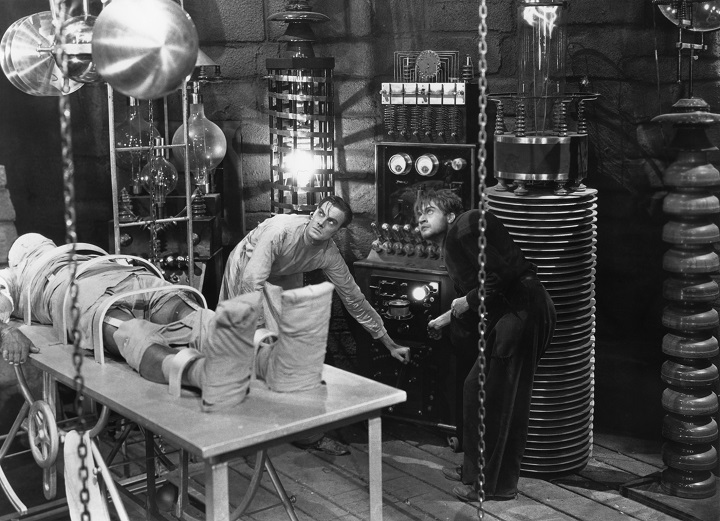

Esse Frankenstein de 1931, produzido por Carl Laemmle, dirigido pelo inglês James Whale, com Boris Karloff no papel do Monstro, não foi o primeiro grande filme de terror – basta lembrar que em 1922 o alemão F. W. Murnau havia feito o impressionante Nosferatu. Não foi o primeiro grande sucesso do gênero da Universal: dez meses antes do lançamento deste Frankenstein, o estúdio havia lançado Drácula, de Tod Browning, com Bela Lugosi no papel que na versão alemã da história havia sido de Max Schreck, um sujeito que até hoje muita gente acredita que era de fato meio vampiro.

Esse Frankenstein de 1931, produzido por Carl Laemmle, dirigido pelo inglês James Whale, com Boris Karloff no papel do Monstro, não foi o primeiro grande filme de terror – basta lembrar que em 1922 o alemão F. W. Murnau havia feito o impressionante Nosferatu. Não foi o primeiro grande sucesso do gênero da Universal: dez meses antes do lançamento deste Frankenstein, o estúdio havia lançado Drácula, de Tod Browning, com Bela Lugosi no papel que na versão alemã da história havia sido de Max Schreck, um sujeito que até hoje muita gente acredita que era de fato meio vampiro.

Não foi sequer o primeiro Frankenstein de Hollywood: em 1910 já tinha havido um Frankenstein, curta-metragem de 16 minutos em que o Monstro era interpretado por Charles Ogle. E, evidentemente, não seria o último: a cada década surgem novas versões da história de horror gótico criada em 1818 pela inglesa Mary Shelley (1797-1851).

Não foi o primeiro isso, não foi o primeiro aquilo – mas é, pura e simplesmente, um dos maiores clássicos do cinema mundial.

E, junto com o predecessor Drácula, foi a obra que estabeleceu os filmes de terror como um dos gêneros mais populares nos anos 30, os anos da Grande Depressão nos Estados Unidos – e fez da Universal o estúdio símbolo do gênero. Lançado em março de 1931, Drácula foi a maior bilheteria da Universal naquele ano; lançado em novembro de 1931, Frankenstein foi a maior bilheteria do estúdio no ano seguinte.

Os números são os da época, e então é um tanto difícil comparar com os bilhões de hoje, mas dá para perceber como um é menor que o outro: Frankenstein custou US$ 240 mil. Menos do que hoje se gasta com a água servida numa superprodução. E rendeu US$ 1,2 milhão só no ano do lançamento.

O filme teria duas sequências, A Noiva de Frankenstein, de 1935, e O Filho de Frankenstein, de 1939, os dois com Boris Karloff.

Para diversas gerações de pessoas mundo afora, a imagem do Monstro criado pelo dr. Frankenstein é a de Boris Karloff, como bem lembrou Mary, que, verdade seja dita, sequer é fã de filmes de terror.

O Monstro é uma criação de Boris Karloff e do mago de maquilagem Jack P. Pierce

Deve ter sido um sofrimento atroz para Boris Karloff (1887-1969), hoje perfeitamente reconhecido como uma das figuras mais icônicas, mais perfeitas, mais emblemáticas do cinema de terror, ao lado de Lon Channey, o já citado Bela Lugosi, Vincent Price, Peter Cushing e Christopher Lee.

Nascido na Inglaterra como William Henry Pratt, havia adotado o nome Boris Karloff ainda como ator de teatro no Canadá, e começara a carreira no cinema em 1919. Fez diversos filmes, em papéis pequenos, que não garantiam por completo seu sustento – tinha que trabalhar como motorista de caminhão entre um filme e outro.

Até que surgiu a oportunidade de fazer o papel do monstro no filme que seria dirigido por seu conterrâneo James Whale.

O Monstro interpretado por Karloff é uma criação dele mesmo, é claro, mas com a parceria fundamental de um sujeito conhecido na Hollywood da época como Jack P. Pierce, um grego nascido em 1889 com o nome de Janus Piccoulas. Jack P. Pierce, um nome hoje totalmente desconhecido, é referido em livros e no IMDb como make-up wizard, genius make-up artist – mago, gênio, artista da maquilagem. “Se nos voltarmos para os pioneiros cinematográficos do século XX”, diz a biografia dele no IMDb, talvez com algum exagero, “nenhum indivíduo é mais significativo em seu campo que o genial artista de maquilagem Jack Pierce, o lendário fazedor de monstros que trabalhou nos anos 1930 e 1940 nos Universal Studios durante seu período clássico do horror.”

Para compor a figura do monstro, Pierce fez Karloff – um sujeito alto, de 1 metro e 81 – crescer mais 18 polegadas, ou incríveis 45 centímetros! E 30 quilos mais gordo!

O livro The Universal Story fala do desconforto a que o ator era submetido todos os dias para, sob a direção de Jack P. Pierce, ficar todo maior do que era, com a ajuda de complicados sistemas, e diz que afinal a trabalheira valeu a pena porque “o produto final resultou numa das mais memoráveis imagens do cinema dos anos 30”: “O mago da maquilagem Jack Pierce foi o responsável por essa imagem, sua maior conquista consistindo na maneira com que a criatura conseguia inspirar ao mesmo tempo repulsa e simpatia”.

Como Drácula, o Monstro atrai nossa simpatia, por causa de sua profunda tristeza

Repulsa e simpatia ao mesmo tempo.

É exatamente isso que nos transmite a figura do Monstro de Boris Karloff em Frankenstein.

E, nisso, o Monstro se parece muito com Drácula, o vampiro da Transilvânia criado em 1897 pela imaginação de outro escritor das Ilhas Britânicas, o irlandês Bram Stoker (1847-1912).

A história de Drácula teve tantas refilmagens quanto a de Frankenstein. Em três delas, especificamente – o Nosferatu de Murnau de 1922 já citado, o Nosferatu que Werner Herzog fez em 1979 como uma homenagem à obra de seu conterrâneo e o Drácula de Bram Stoker que Francis Ford Coppola fez em 1992 –, o vampiro é, exatamente como o Monstro de Boris Karloff, uma figura ao mesmo tempo repulsiva e simpática. Sim, uma figura que atrai a simpatia do público, por mais monstruosa que seja – porque vive mergulhado numa imensa tristeza, uma profunda angústia.

Os créditos iniciais não dão o nome de Boris Karloff nem o de Mary Shelley!

É fascinante notar que, nos créditos iniciais deste Frankenstein, não aparecem os nomes de Boris Karloff e nem de Jack P. Pierce!

Há a relação de atores e os nomes dos respectivos personagens. O nome que vem primeiro é o de Henry Frankenstein, o cientista, filho de um poderoso barão, meio enlouquecido pela idéia de criar, a partir de partes de corpos de gente morta, um ser vivo – o papel de Colin Clive. Depois vêm os de Elizabeth, a noiva do cientista, interpretada por Mae Clarke, e de seu amigo e admirador Victor Moritz, o papel de John Boles.

E aí então os créditos dizem: “The Monster – ?”

Os créditos iniciais fazem suspense, não apresentam o nome do ator que fará o Monstro!

Ao final dos 70 minutos de filme, voltam a aparecer os nomes dos personagens e dos atores, embaixo da frase “Um bom elenco vale a pena repetir”, e aí, sim, finalmente está o nome de Boris Karloff.

Como os créditos iniciais, naquela época, eram bem curtos, sintéticos, não incluem o nome do maquilador – por mais genial que ele fosse.

E os créditos dizem o seguinte: “Da novela de Mrs. Percy B. Shelley, adaptada da peça de Peggy Webling”!

Confesso que esse jeito de se referir à escritora Mary Shelley, dando o nome do marido dela, me apavorou, me horrorizou mais do que qualquer sequência desse clássico do cinema de horror. Que coisa mais absurdamente machista, filha da mãe, porco-chauvinista!

Imagine se um texto da Mary fosse assinado por Sra. Sérgio Vaz! (Bem, ou um texto meu assinado por Sr. Mary Zaidan. O horror seria o mesmo…)

No filme, Frankenstein põe no Monstro um cérebro “anormal”

A escritora nasceu Mary Wollstonecraft Godwin, de família de intelectuais ingleses. O pai era um filósofo, estudioso de política, William Godwin, e a mãe, Mary Wollstonecraft, era também filósofa – e feminista. O que diria ela diante da forma com que Hollywood grafou o nome de sua filha?

Mary virou Shelley ao se casar com Percy Bysshe Shelley, ele também um filósofo, como seus sogros, além de poeta. Lord Byron era amigo íntimo do casal.

Os créditos do filme, de qualquer modo, já demonstram que, até chegar à tela, o texto original da escritora Mary Shelley passou por várias mãos. Primeiro, as da dramaturga inglesa Peggy Webling. E depois pelas do quarteto de roteiristas Garrett Fort, Francis Edwards Faragoh, John L. Balderston, Robert Florey. Segundo o livro That Was Hollywood – The 1930’s, coube a John L. Balderston dar uma “americanizada” no texto originalmente inglês adaptado para o teatro por outra inglesa.

Eu confesso que não entendo bem o que pode ter sido uma “americanizada” em uma história passada em algum lugar da Europa em que se fala alemão – Herr Baron, o próprio nome Frankenstein, a faculdade de Medicina Goldstadt, as roupas tradicionais alemãs nas sequências da grande festa regada a muita cerveja –, embora, é claro, o idioma falado seja o inglês americano. Mas vamos em frente.

Um dos pontos mais importantes em que o filme se distancia do original, diz o livro The Universal Story, é o fato de que, aqui, Frankenstein bota no Monstro o cérebro de um criminoso, definido como um cérebro “anormal”. Isso não acontece no livro.

Essa coisa do cérebro “anormal” é extremamente datada, e causaria profundo mal estar hoje.

Vemos, lá pelas tantas, um douto professor de Medicina mostrando aos alunos dois cérebros – um de uma pessoa “normal”, e outro de um criminoso, que é definido como um cérebro “anormal”. Este tem uma conformação diferente, é menor – influência de teorias então aceitas, e de há muito rejeitadas com vigor pela ciência, de que algumas pessoas se tornam criminosas, violentas, anti-sociais, devido ao fato de terem cérebro diferente do dos demais seres humanos. (Se a menção da existência dessas teorias surpreender um eventual leitor, sugiro, para não parecer que o maluco sou eu, uma consulta no Google sobre Cesare Lombroso, 1835-1909, psiquiatra e cirurgião italiano que relacionava demência a delinquência. Do nome desse senhor surgiu o adjetivo “lombrosiano”, presente nos bons dicionários e, até algum tempo atrás, na crônica policial.)

É pena, mas o filme tem coisas que ficaram datadas. Há cenas que fazem rir

Essa coisa do cérebro “normal” e “anormal” – mostrada com destaque neste filme aqui – seria bastante explorada por Mel Brooks em seu O Jovem Frankenstein (1974), filme que é ao mesmo tempo uma danada de uma gozação e uma homenagem aos clássicos de horror da Universal dos anos 1930.

Na verdade, é muito impressionante como O Jovem Frankenstein cita explicitamente diversas sequências deste Frankenstein de James Whale.

Na paródia-homenagem, o assistente do jovem Frankenstein (neto do barão Henry da história original), Igor, interpretado pelo ótimo Marty Feldman, se atrapalha na hora de roubar o cérebro no laboratório da escola de Medicina, e acaba pegando o que está num vidro com a inscrição “Abnormal”. Bem mais tarde, Igor comentará com o jovem Frankenstein (o papel de Gene Wilder) que o cérebro pertencia a um certo Abe.

Neste filme de 1931, o assistente de Henry Frankenstein, Fritz (Dwight Frye), é uma figura grotesca, absurda. É anão, corcunda, e parece um tanto limítrofe. Não faz nada certo. Na hora de roubar o cérebro, na escola de Medicina deserta, à noite, chega a pegar um rotulado como “normal”. Um ruído, no entanto, faz com que ele deixe cair a coisa no chão, e então ele pega o outro, que o espectador vê que está rotulado como “anormal”.

Este é um dos momentos de Frankenstein que, hoje, seria capaz de provocar mais riso que medo, espanto, choque. É uma pena, mas de fato o filme tem coisas que ficaram datadas, velhas, superadas.

É hora, então, de dar minha opinião sobre o filme.

Como estou velhinho, e vejo filmes há agora mais de 50 anos, sei muito bem colocar um filme em seu contexto. Não espero ver um filme dos anos 30 como se ele tivesse sido feito nos anos 80, ou dois anos atrás.

Mas são coisas diferentes, bem diferentes, ver um filme antigo agora pela primeira vez e rever um que a gente já conhece. E eu não tinha visto Frankenstein antes – só vim a ver o filme tão famoso agora, em 2016, 85 anos depois que ele foi feito e lançado. Tudo foi surpresa.

Oscilei feito um pêndulo enquanto via o filme. Houve momentos em que fiquei pasmo de admiração, e outros que achei pavorosos, grotescos – mesmo levando em conta o contexto, o fato de que a obra tem 85 anos.

Um travelling mostrando os rostos de gente simples, pobre, comum

O começo é nada menos que brilhante.

Sim, aquele intróito que descrevi na abertura deste texto, o ator dando uma de mestre de cerimônias e conversando com o público é uma belíssima sacada. Muitos anos depois, Alfred Hitchcock, um dos maiores marqueteiros de si próprio que já pisaram no planeta, faria coisas semelhantes – conversaria com os espectadores de seu programa de TV, o Alfred Hitchcock Presents, antes do início da ação, com aquela sua voz cavernosa. Até mesmo em seu filme mais sério, pesado, sisudo, O Homem Errado, de 1956, ele fez isso – usou esse tipo de coisa que o produtor tycoon Carl Laemmle já havia usado em 1931. (Sim, porque essa sacada, tenho a certeza de que é do magnata, e não do delicado diretor James Whale.)

Outro produtorzão magnata, Cecil B. De Mille, também usaria essa coisa de se dirigir diretamente ao espectador, no intróito de sua super super superprodução Os Dez Mandamentos, de 1956 – só que De Mille, mais vaidoso ainda que Carl Laemmle, não delegou para um ator a tarefa, e é ele mesmo que leva um lero com o público, antes de mostrar seu épico.

Mas o que é brilhante, na minha opinião, é a sequência inicial, a que vem depois do intróito. Um enterro, num cemitério um tanto distante de qualquer outra coisa deste insensato mundo. A câmara do diretor de fotografia Arthur Edeson vai focalizando o rosto de cada um dos parentes ou amigos do morto que foram ali prestar a ele a última homenagem. É um travelling maravilhoso: a câmara vai – como o nome do movimento escancara – viajando, andando suave mas firmemente da esquerda para a direita, e o espectador vai vendo uma série de expressões de pessoas comuns, pessoas do povo, não lindas, não especiais, mas absolutamente comuns.

Tomadas de pessoas do povo, nada lindas, nada especiais, absolutamente comuns, às vezes feias, às vezes muito feias, em fotografia esmeradamente cuidada, em preto-e-branco, são algumas das coisas mais belas que foram feitas pelo cinema, nestes cento e tantos anos de sua curta e ao mesmo tempo longa história. Os grandes mestres do passado souberam fazer isso de forma furiosamente bela – D. W. Griffith, Charlie Chaplin, Sergei Mikhailovich Eisenstein, Victor Sjöstrom. Nos anos 60, Pier Paolo Pasolini fez questão de fazer como esses mestres haviam feito, em seu filme católico-comunista, O Evangelho Segundo Mateus.

James Whale, com seu diretor de fotografia Arthur Edeson, faz isso na primeira sequência de Frankenstein, e ver essa sequência é tudo, absolutamente tudo de bom que um velho cinéfilo quer na vida.

A sequência do encontro do Monstro com a garotinha merece toda a fama que tem

A sequência do encontro do Monstro com a garotinha linda, à beira do lago (chamava-se Marilyn Harris a menina que faz Maria), uma das mais antológicas do cinema, merece toda a fama que tem.

A bela e a fera. A inocência absoluta e o Monstro feito de pedaços de gente morta por um doido, um lunático. O encanto e o horror – que não tem culpa alguma de existir, coitado.

A garotinha joga a florzinha na água, a florzinha flutua. O Monstro joga uma florzinha na água, a florzinha flutua. A garotinha sorri. O Monstro sorri um sorriso monstruoso. Ora, se a florzinha flutua, e a garotinha é uma florzinha, por que não…?

Meio segundo depois, o Monstro compreende que fez uma monstruosidade – e não sabe como desfazê-la. Ele não é dotado de inteligência, ele é um Monstro, feito com um cérebro “anormal”. E a expressão de dor, de angústia, que Boris Karloff consegue passar, atrás daquela louca maquilagem pesada, é de doer.

Naquela brilhante sequência inicial, a dos rostos das pessoas no cemitério, e nesta aqui, a do encontro da garotinha linda com o Monstro, fica bem claro o talento, a imensa sensibilidade do diretor James Whale, que acabaria virando, ele mesmo, uma figura quase mítica – em 1998, o diretor Bill Condon faria um filme sobre os últimos dias de Whale, doente, em Hollywood, interpretado, magnificamente, por Ian McKellen – Deuses e Monstros (1998).

São bastante impressionantes, também, os travellings feitos por Whale e Arthur Edeson. O longo travelling do pai da garotinha Maria (Michael Mark) percorrendo as ruas do vilarejo, em meio à festa pelo noivado de Henry Frankenstein com Elizabeth, é um tour de force visualmente admirável – embora, a rigor, a rigor, a coisa em si, do pai da garotinha estar ali expondo sua dor, seja um tanto ilógico – como ele sabia, e como todo o mundo fica sabendo da existência do Monstro?

Bem, lógica é algo que está em falta, mas em muita falta, em Frankenstein.

Não apenas na coisa de um estudante de Medicina resolver juntar partes de cadáveres para criar um homem novo através de… como é mesmo? “galvanismo químico e eletrobiologia”, mas em tudo, em absolutamente tudo. Aquele noivado de Frankenstein com Elizabeth… Hum… Falta lógica, falta sentido. A paixão surda de Victor Moritz por Elizabeth, sua fidelidade canina à moça que está para se casar com o outro… E aquele velho conde Frankenstein, naquela interpretação grotesca, risível, idiota, patético de Frederick Kerr – o que é aquilo, meu Deus? E o burgomestre Herr Vogel, interpretado por Lionel Belmore? O personagem é mais bobo do que toda a bobagem reunida por Mel Brooks e Gene Wilder em O Jovem Frankenstein!

Então, na minha opinião, é isto: visto hoje, Frankenstein, clássico maior, de importância irrefutável, tem coisas brilhantes e coisas muito ruins.

“O primeiro grande filme de horror que permanece como o mais famoso”

“Filme de monstro definitivo, com Clive como o perfeito cientista louco, criando um homem feito de homens (Karloff) mas inadvertidamente dando a ele um cérebro criminoso”, diz Leonard Maltin, o cara do guia de filmes mais vendido do mundo, que dá a Frankenstein a cotação de 3,5 estrelas em 4. “É meio untuoso em alguns momentos, e pede uma trilha sonora, mas ainda é impressionante… como é a atuação de Karloff no papel que o transformou em astro. Sequências censuradas durante muito tempo, restauradas em 1987, aumentam o impacto de diversas cenas chave, incluindo o afogamento da garotinha.”

Sim, a questão da censura. Em 1931 ocorria o auge das discussões sobre censura a cenas consideradas fortes, ou imorais, no cinema que acabava de aprender a falar. O Código Hays, que estabelecia as regras básicas que seriam admitidas por todos os grandes estúdios, surgiu em 1930, mas apenas em 1934 tornou-se rigidamente obrigatório.

Algumas das cenas de Frankenstein foram consideradas fortes demais dentro do novo código de autocensura dos estúdios, e deixaram de ser exibidas nos cinemas.

Há também o fato de que algumas cópias chegaram ao cinema com um tom esverdeado – verde, a cor do medo, segundo se dizia. Não deu certo, o público rejeitou a novidade, e então todas as cópias do filme passaram a ser em absoluto (e belíssimo, pelo que se vê hoje) preto-e-branco.

Diz Pauline Kael, a crítica mais cricri que já houve no mundo:

“Provavelmente o mais famoso de todos os filmes de horror, e um dos melhores. Não foi a primeira versão da novela de Mary Shelley (tinha havido um Frankenstein ainda em 1910), mas essa versão, dirigida por James Whale, com Boris Karloff como o triste, desajeitado Monstro e Colin Clive como o atormentado dr. Frankenstein, captou a imaginação de um público amplo – e a manteve por décadas.”

O Guide des Films de Jean Tulard dá raras 3 estrelas ao filme:

“Mesmo que tenha havido um filme da Edison antes, em 1910, foi neste aqui, com James Whale, que nasceu um dos mitos mais célebres e mais prolíficos do cinema. Por que Frankenstein teve tanto sucesso? Por causa da maquilagem de Jack Pierce particularmente impressionante e da interpretação de Karloff, que não poderia mais escapar do personagem, embora sonhasse interpretar Shakespeare!”

E o guia do mestre Tulard enumera algumas das numerosas sequências e refilmagens do grande clássico.

Fui conferir no gigantesco Great Hollywood Movies, de Ted Sennett. São 14 grandes capítulos, a rigor um para cada grande gênero. No capítulo dos “grandes filmes de horror”, a página de abertura é tomada por uma imagem de Boris Karloff como o Monstro. O texto baba com a obra de James Whale, definida como “o primeiro grande filme de horror da época sonora (que) permanece como o mais famoso”.

Eu diria que não dá, é claro, para pedir aos jovens que não riam de Frankenstein. Sim, há coisas nele que hoje são risíveis. Mas seria bom que prestassem muita atenção – como minha neta Marina presta, absoluta, total, aos desenhos e shows que vê na tela da TV. Se prestarem, poderão aprender bastante sobre a gramática do cinema.

Anotação em maio de 2016

Frankenstein

De James Whale, EUA, 1931

Com Colin Clive (Henry Frankenstein), Mae Clarke (Elizabeth), John Boles (Victor Moritz), Boris Karloff (o Monstro), Edward Van Sloan (Dr. Waldman e o mestre de cerimônias), Dwight Frye (Fritz, o anão corcunda), Frederick Kerr (o barão Frankenstein), Lionel Belmore (Herr Vogel, o burgomestre), Michael Mark (Ludwig, o pai camponês), Marilyn Harris (Maria, a criança), Arletta Duncan (dama de honra da noiva), Pauline Moore (dama de honra da noiva), Francis Ford (morador do vilarejo)

Roteiro Garrett Fort, Francis Edwards Faragoh, John L. Balderston, Robert Florey

Baseado no romance de Mary Shelley e na peça de Peggy Webling

Fotografia Arthur Edeson

Música David Broekman

Montagem Maurice Pivar e Clarence Kolster

Direção de arte Charles D. Hall

Desenho de produção Herman Rosse

Efeitos especiais John P. Fulton

Maquilagem Jack P. Pierce

Produção Carl Laemmle Jr., Universal.

P&B, 70 min

***

Amei o texto do clássicão. Deu vontade de rever.

Ah, o senhor cego… Young Frankenstein!!!

Boris Karloff e Elsa Lanchester, na sequência, formam um dos casais mais lindos do cinema <3

Tenho de dizer: isso do Drácula inspirar repulsa e simpatia só nas versões ora açucaradas, ora romantizadas do cinema. No romance de Stoker, ele inspira só repulsa e medo, mesmo! irc!

Já Frankenstein não; no livro de Mary Shelley – excelente, no meu entender – o monstro de fato inspira ambas. E nos faz indagar o que faríamos na pele dele… felizmente, nenhum de nós é “único no mundo”. Felizmente. Assim não temos de enfrentar esse dilema. Ah, ainda não vi o filme. Mas pretendo.

BAIXEI OS FILMES FRANKENSTEIN DE 1931 , A NOIVA DO FRANKENSTEIN 1935 NO CELULAR E TRANSFERIR PARA O PENDRIVE PARA ASSISTIR NA TV COM TELA CHEIA ,EXCELENTE OS DOIS FILMES.