Nota:

Andrew Niccol escreve e dirige filmes sérios, pesados, densos, sobre temas de importância fundamental, em geral com extrema inteligência e grande originalidade. Prova isso mais uma vez com este Good Kill, no Brasil Morte Limpa.

The Truman Show (1998) trata de reality shows, manipulação na sociedade de massas, conflito criador-criatura – e acaba sendo uma parábola sobre as dúvidas existênciais, a própria natureza humana, o significado da vida. Gattaca (1997) trata de engenharia genética e como ela pode ser manipulada numa sociedade totalitária. Em Simone (2002), um diretor de cinema resolve criar digitalmente uma mulher para estrelar seu novo filme. O Senhor da Guerra (2005) é possivelmente o filme mais importante, mais impactante feito sobre armamentos, corrida armamentista, indústria bélica, feito nas últimas muitas décadas.

O camarada não se dedica a temas suaves, agradáveis. Neste sentido – me peguei pensando – esse neo-zelandês que passou dez anos no cinema publicitário em Londres antes de se radicar em Hollywood faz lembrar o francês André Cayatte e o greco-francês Costa-Gavras. O primeiro sempre abordava, com a maior seriedade do mundo, temas relacionados ao mundo da Justiça, do Direito, enquanto o outro é o melhor sinônimo que existe para a expressão cinema político.

Neste Good Kill, de 2014, Andrew Niccol aborda um assunto extremamente atual, sobre o qual a gente volta e meia lê nos jornais ou ouve falar na TV, mas a rigor conhece pouquíssimo: os Vant, na sigla em português, UAVs, na sigla em inglês. Unmanned Aerial Vehicles, ou Veículos Aéreos Não Tripulados.

Claro: Andrew Niccol e seu filme não estão interessados em falar da tecnologia. O tema, mais exatamente, são os homens e mulheres que, de bases da Força Aérea americana, pilotam esses aviões, e os fazem lançar as bombas. Os homens e mulheres que, bem de longe, a milhares de quilômetros do local a ser atingido, no conforto do ambiente de ar refrigerado, sem qualquer perigo de ser atingido por alguma arma anti-míssil, aperta o botão que mata gente – às vezes uma dezena ou mais de pessoas de uma única vez.

A ironia, e ao mesmo tempo a seriedade do tema, vêm já no próprio título original, Good Kill. É, parece, uma expressão muito usada por quem gosta desses jogos de computador em que se mata gente. Quando o jogador acerta o alvo, se diz “good kill” – significando algo do tipo boa jogada, belo lance, mandou bem. Boa!

Parabéns, cara, você matou muito bem. Assassinou direitinho!

Os exibidores brasileiros escolheram um título a meu ver bem correto, bem apropriado ao que diz o filme – Morte Limpa. Estranhamente, o filme está disponível na TV a cabo, no Now, com o título de Good Kill – Máxima Precisão.

É como um videogame – só que, quando se aperta o joystick, uma bomba de verdade mata

O filme abre com um aviso: “Após o 11/9, o Exército dos Estados Unidos passou a usar veículos aéreos armados não tripulados (weaponized unmanned aerial vehicles, UAVs) na guerra contra o terror. Essa história se passa em 2010, auge dos assassinatos seletivos.”

E depois vem a expressão: “Baseado em fatos reais”.

A história criada por Andrew Niccol se passa em uma base aérea próxima a Las Vegas, e portanto bem no meio do deserto. Na base foram colocados diversos containers, desses de transportar mercadorias em trens e navios. Dentro de cada container, há o equivalente à grande cabine de um avião moderníssimo – diversos computadores, aparelhos de comunicação, telas de LCD que mostram os locais vistos pelas câmaras colocadas nos drones. No caso específico mostrado no filme, aldeias do Afeganistão.

É algo como a mistura do Grande Irmão na distopia criada por George Orwell em 1984 – as câmaras de segurança presentes em cada lugar, que mostram tudo o que está acontecendo –, com o que a gente vê no Google Earth e com os videogames de matar gente.

As equipes de cada container-cabine de comando são formadas por no mínimo três oficiais, em geral observadas por um oficial de patente ainda superior. Tudo, absolutamente tudo é gravado.

Com base nas informações dos serviços de inteligência do Departamento de Defesa, os drones localizam os terroristas, ou fornecedores dos terroristas. Depois que um deles é localizado, os oficiais acertam a mira, com o auxílio de toda a aparelhagem tecnológica mais avançada que há no mundo, e então, dada a autorização, o oficial que chefia a equipe atira.

Em dez segundos, no máximo, a bomba explode no alvo.

O gatilho é um botão de um console, parecido com um joystick.

É como num videogame – só que, quando se aperta o gatilho, o joystick, uma bomba de verdade é lançada sobre o alvo, e mata pessoas. Pessoas de verdade.

Parece demais com um jogo – mas é de verdade.

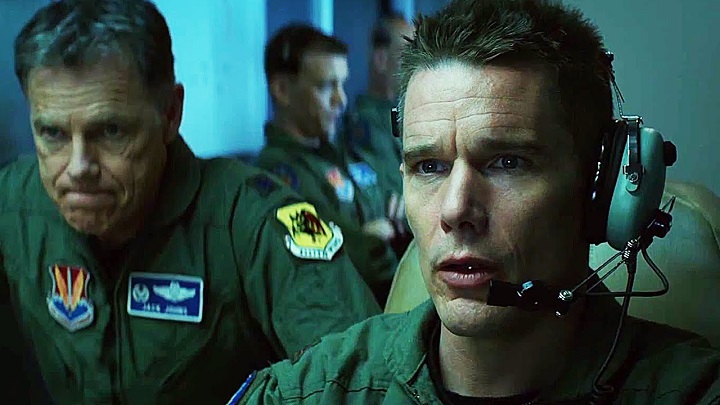

O oficial mais graduado daquela base, um dos personagens centrais da história, o tenente-coronel Jack Johns (Bruce Greenwood, numa das melhores interpretações que já vi dele), enfatiza muito essa questão no discurso que sempre faz aos novatos que chegam. Nós o vemos fazer um discurso desses, antes que o filme chegue a uns 20 minutos, depois de presenciarmos um ataque a um alvo no Afeganistão.

Ele insiste em que aquilo tudo pode parecer um jogo de computador, um videogame, mas é a realidade. As bombas de fato explodem – e, a cada vez que se aperta o gatilho, seres humanos morrem. Pessoas feitas de carne, osso, sangue.

Ele comentará que cada vez gente mais jovem está chegando à base para fazer aquele tipo de trabalho. Garotões, gente seguramente viciada em jogos de computador, videogames.

Gente que pode não entender muito bem que aquela coisa que aparece nas telas não é um jogo – é vida real.

O experiente piloto da Força Aérea desabafa: – “Sinto falta do medo”

O tenente-coronel Johns é um dos personagens principais, mas o protagonista é o major Thomas Egan – um papel sob medida para Ethan Hawke, que trabalhou com Andrew Niccol no seu primeiro filme como diretor, Gattaca.

Johns tem respeito e admiração por Egan, que é um oficial dedicado, sério, atento, disciplinado – bom no que faz.

Egan, no entanto, não gosta daquele trabalho. É um veterano, é um aviador – sente falta de pilotar um avião.

Não teria problemas morais em lançar bombas para matar terroristas e/ou suspeitos de terrorismo, inimigos de seu país. Se estivesse voando, se estivesse no campo de batalha, estaria feliz da vida.

Manejando aparelhos no ambiente refrigerado de uma base aérea no deserto perto de Las Vegas, a uns poucos quilômetros da casa em que vive com a mulher e os dois filhos, não se sente bem, não se sente à vontade.

– “Sinto falta do medo”, ele dirá para uma colega, num dia em que sai com companheiros para tomar algumas num bar daquela cidade maluca que parece concentrar todo o neon do universo.

A frase que Andrew Niccol criou para botar na boca do major Thomas Egan é fantástica, incrível, apavorante.

Pense um pouco sobre essa frase, caro eventual leitor.

O camarada é um excelente soldado. É um profissional extremamente competente das Forças Armadas. Foi bem treinado e domina com absoluta perfeição o seu trabalho, o seu metiê.

Uma das funções básicas de seu trabalho é matar, tirar a vida, extinguir a existência de pessoas.

Se estivesse num avião, ele estaria muito bem, sem problema algum.

Mas matar no conforto de uma cadeira estofada, como se estivesse brincando num videogame, isso o deixa infeliz. Sente falta do medo.

O protagonista é um homem fechado, que nunca fala de seus sentimentos

O major Thomas Egan vai ficar cada vez mais infeliz, ao longo dos 102 minutos deste filme belo e trágico, tragicamente belo.

Ele chega a pedir para o tenente-coronel Johns que mexa pauzinhos para voltar a voar. Johns ouve, e diz que verá o que pode fazer. Assim que Egan se distancia, no entanto, o tenente-coronel comenta com seu motorista que jamais fará isso: ele precisa demais de Egan ali. É seu melhor oficial, não pode abrir mão dele.

Num fim de semana em que está de folga, Egan e sua mulher, Molly (interpretada por January Jones, a atriz que fez a primeira mulher de Don Drapper na série Mad Men) oferecem um churrasco aos amigos, na boa casa com quintal que ocupam na vila militar perto de Las Vegas. Uma amiga pergunta a Molly como está o marido dela, e Molly diz que ele é calmo, tranquilo.

Ele não é calmo, tranquilo – só parece ser. Egan é daquele tipo de pessoa fechada por natureza, pelo jeito com que sua personalidade foi formada. Não fala muito – e jamais fala de sentimentos. Jamais expressa o que está sentindo.

A relação com a bela mulher e com os filhos não vai bem. Interage pouquíssimo com o menino que está virando adolescente e a garotinha mais nova e mais doce. Com Molly, combinou de não falar nada de seu trabalho – e acaba não falando com ela de coisa alguma. Antes trepavam maravilhosamente – agora sequer trepam.

E ele bebe. Muito, demais da conta. Enche a cara todos os dias, depois que termina seu turno na base aérea. Começará a beber também antes de ir para o trabalho.

É uma bomba de nêutrons ambulante. Tem tudo para um belo dia explodir.

A tensão aumenta quando o grupo passa a ser dirigido pela CIA

A frase apavorante – “Sinto falta do medo” –, Egan diz para a colega Vera Suarez, uma oficial recém-chegada à base, bem jovem, mas com excelentes, assombrosos resultados em todos os exames necessários para chegar ao oficialato. Vera é jovem, inteligente, sensível e bela. É interpretada por Zoë Kravitz, uma atriz que é filha do músico Lenny Kravitz e da atriz Lisa Bonet, cuja beleza me fascinou quando vi Coração Satânico/Angel Heart, de 1987; a jovem atriz é de 1988, e portanto estava com 26 aninhos quando este Good Kill foi lançado.

Vera Suarez entra para a equipe comandada por Egan quando um de seus colegas é afastado após exame constatar que ele usava cocaína. Ela vai ganhando o respeito da equipe. Numa ida a um bar de Las Vegas, fica conversando com Egan – e é evidente que há uma química entre os dois, e que poderá rolar alguma coisa entre eles.

Militar competente, capaz, Vera, no entanto, é uma pessoa bem sensível, e o ofício de matar pessoas de longe vai começar a se mostrar pesado também para ela.

O mal-estar dela, assim como o de Egan, e do próprio tenente-coronel Johns, o oficial superior a quem todos eles devem obediência, vai aumentar cada vez mais quando entra em cena a CIA, a agência de inteligência/espionagem do governo. Lá pelas tantas, Johns informa à equipe que havia recebido ordem de passar a seguir as determinações não mais do próprio Departamento de Defesa, mas diretamente da CIA.

O filme mostra claramente que há a questão de os militares torcerem o nariz para o fato de passaram a obedecer a ordens de civis – algo impensável, inadmissível. Mas há uma questão ainda pior: as preocupações morais, legais da CIA são muitíssimo menores que as dos militares. Para a CIA, é mais ou menos assim: parece terrorista, mate. Não precisa haver prova provada. Parece, então deve ser – mate. Ah, o suspeito está no meio de civis? Mate, e os civis que morram também. Quem mandou eles andarem com suspeitos? Ora essa…

A deterioração moral deixa mais evidente a distância que separa o tenente-coronel Johns, o major Egan e a aviadora Suarez, de um lado, de dois dos outros membros da equipe, que estão pouquíssimo se lixando para o fato de ganharem a vida matando pessoas a rodo.

A tensão vai crescendo cada vez mais.

Não é um panfleto contra a guerra ao terror em si. É bem mais sutil

Uma das grandes sacadas formais deste filme soberbo é, volta e meia, focalizar a casa de Egan do alto, como se estivesse sendo vista de um drone inimigo.

As cenas em que a casa é vista do alto fazem lembrar de imediato, é claro, as cenas que os personagens vêem nas telas de LCD – as casas dos vilarejos pobres do Afeganistão vistas pelos drones americanos.

É, de fato, um filme excepcional, de imensa qualidade.

Não me pareceu, no entanto, um panfletaço político contra a guerra ao terror. Na minha opinião, o filme, a rigor, não é um manifesto dizendo que os Estados Unidos não deveriam combater o terrorismo. Não. É bem mais sutil. É uma bela obra de arte que demonstra que fazer aquilo que oficiais americanos fazem, ao dirigir os veículos aéreos não tripulados, e ao soltar as bombas e matar pessoas, não é compatível com a natureza humana. Só doidos de pedra seriam capazes de executar aquela tarefa sem enlouquecer, sem se transformar em doidos de pedra.

Anotação em fevereiro de 2016

Morte Limpa ou Good Kill – Máxima Precisão/Good Kill

De Andrew Niccol, EUA, 2014

Com Ethan Hawke (Thomas Egan)

e January Jones (Molly Egan), Bruce Greenwood (tenente-coronel Jack Johns), Zoë Kravitz (Vera Suarez), Jake Abel (Joseph Zimmer), Ryan Montano (Roy Carlos), Dylan Kenin (Ed Christie), Stafford Douglas (Billy), Fatima ElBahraouy (a mulher), Peter Coyote (a voz de Langley)

Argumento e roteiro Andrew Niccol

Fotografia Amir Mocri

Música Christophe Beck

Montagem Zach Staenberg

Produção Voltage Pictures, Dune Films, Sobini Films.

Cor, 102 min

***1/2

2 Comentários para “Morte Limpa / Good Kill”