Com O Passado, de 2013, o iraniano Asghar Farhadi confirma ser um dos mais brilhantes, mais talentosos realizadores em atividade.

Procurando Elly, de 2009, é uma obra-prima. A Separação, de 2011, é um primor, um espetáculo, uma maravilha. O Passado é do mesmo nível dos dois anteriores. Três filmes geniais um atrás do outro. É de tirar o chapéu para o sujeito.

Asghar Farhadi tem um estilo próprio, único, sui generis. Isso é algo extremamente raro, difícil de se achar. Só os grandes, os imensos – Bergman, Fellini, Antonioni – têm isso.

Seus personagens são iranianos, como ele mesmo – mas, a rigor, poderiam ser russos, americanos, ingleses, suecos, brasileiros, chilenos, porque suas histórias não são marcadas profundamente pelas circunstâncias políticas, sociológicas do Irã. São histórias de relações afetivas, familiares, que poderiam acontecer em qualquer tipo de cultura, em país rico ou pobre, ditatorial ou democrático, de maioria muçulmana, católica, protestante ou xintoísta, não interessa.

Ao contrário da maioria de seus colegas iranianos, que focalizam a dura realidade de personagens pobres, oprimidos pela miséria e pela ditadura teocrática, Farhadi fala de pessoas da classe média, que não passam por dificuldades materiais, que estudaram, têm acesso aos bens de consumo básicos, à cultura. Seus personagens não são religiosos – as pessoas da classe média dos grandes centros urbanos não costumam mesmo ser muito religiosas, seja em Teerã, pelo que se vê em seus filmes, seja em Nova York, Moscou, Barcelona, Buenos Aires ou São Paulo.

Citei Antonioni, e é interessante ver que, de uma certa forma, Asghar Farhadi é um tanto Antonioni entre seus pares, os diretores iranianos que surpreenderam o mundo com filmes fascinantes nos anos 80 e 90, depois que, em 1979, a ditadura do xá Reza Pahlavi foi substituída por uma ditadura ainda mais cruel, profundamente obscurantista, medieval, teocrática, em que quem manda de fato, mais que o presidente eleito, são os aiatolás.

Como várias outras filmografias, o cinema iraniano dos anos 80 e 90 se inspirou clara, nitidamente, no neo-realismo italiano dos anos 40 e 50. Na Itália destruída pela Segunda Guerra Mundial, um grupo de realizadores geniais fez filmes mostrando a vida duríssima dos desafortunados, dos despossuídos, dos sem-as-coisas-básicas. E fez isso com estilo: abandonou os estúdios, passou a filmar nas ruas, usou atores não profissionais – fez cinema com cheiro de povo, de realidade. Transformou-se, assim, no movimento mais importante e influente de toda a História do cinema: influenciou a nouvelle vague francesa, o cinema novo brasileiro, o cinema independente americano, o cinema dinamarquês do Dogma 90, o cinema dos jovens iranianos pós-aiatolás, até mesmo o novo cinema da paupérrima mas cheio de talentos Romênia.

Na Itália do neo-realismo, Michelangelo Antonioni chocou meio mundo ao mostrar personagens não pobres, não despossuídos. Burgueses! Como assim, abordar a vida de burgueses, gente que tem o que comer, o que beber, que tem teto, e bom teto, e boa comida, e boa bebida? Ah, reacionário, filho da mãe!

O Brasil do cinema novo denunciador das mazelas sociais todas, da injustiça, da iniquidade, da fome, da miséria, também teve seus Antonionis. O paulistaníssimo Walter Hugo Khoury teve a audácia de falar dos problemas de gente de classe média nos anos 60, em plena ditadura militar. Um alienado, um burguesão filho da mãe! E o carioquíssimo Domingos Oliveira teve a audácia de falar de gente da Zona Sul em pleno 1967! Outro alienado, burguesão filho da mãe!

Um cineasta mais interessado nos seres humanos do que nas ideologias

Como Antonioni, Bergman, Khoury, Domingos Oliveira, o iraniano Asghar Farhadi se interessa mais pelos seres humanos e menos pelas ideologias. Em vez de retratar as agruras dos despossuídos, e realçar o absurdo que é haver despossuídos no mundo, ele retrata as angústias de pessoas da classe média, de quem não passa por privação das coisas materiais, mas sofre as dores morais, as dores de existir.

“Oh, Deus, livrai-me da dor física, que da dor moral eu me ocupo”, teria dito Oscar Wilde. É uma frase danada de engraçada, de inteligente, como tantas do autor irlandês – mas a verdade dos fatos é há dores morais que podem doer tanto quanto as físicas. E são essas dores que povoam os filmes de Asghar Farhadi.

Filmes de estilo próprio, único, sui generis. Não que ele conte sempre a mesma história, ou variações em torno da mesma história (Lelouch dizia que só há uma ou duas histórias, só que com infinitas pequenas variações). As histórias dos três filmes mais recentes deles são bem diferentes uma da outra – o que é comum é o tipo de tema abordado, e, sobretudo, o modo de abordar, de narrar.

A trama de Procurando Elly começa simples: quatro homens e quatro mulheres entre 30 e 40 anos, com três crianças, viajam em três carros para passar um fim de semana perto do mar. Veremos mais tarde que são de Teerã, e a capital iraniana não fica muito longe do Mar Cáspio. Surgirá um grave problema, que revelará outros e criará ainda outras.

(Quando vi o filme, anotei: Tem um pegada forte, envolvente, que só grandes cineastas conseguem criar. Lembrei de Polanski, de A Faca na Água, O Bebê de Rosemary, O Inquilino – obras-primas que carregam o espectador para o mundo dos personagens e o deixam com profunda angústia, como se estivesse participando da trama.)

A Separação conta a história de um casal em que a mulher quer se divorciar do marido para sair do Irã, criar o filho em um lugar onde haja liberdade. O marido não quer dar o divórcio.

Um pequeno problema leva a um outro, que leva a um outro, maior, que acaba levando a um outro, maior ainda.

A vida, nas histórias de Asghar Farhadi, é feita de camadas e mais camadas e mais camadas de infelicidade.

Suas histórias são como cebolas: camadas e mais camadas enroladas em torno de um núcleo

As histórias parecem à primeira vista simples, com poucos fatos absolutamente marcantes, sem grandes tragédias. Na verdade, elas não têm mesmo imensas tragédias, fatos extraordinários, absolutamente incomuns. Não mesmo. São histórias povoadas por pequenos dramas, coisas que acontecem na vida da maior parte das pessoas, no seu dia a dia – pequenos desencontros, pequenas frustrações, alguns eventos específicos que levam a decisões das quais depois as pessoas se arrependem.

Mas não são histórias simples. Essa é uma sensação enganosa que os filmes de Asghar Farhadi podem deixar no espectador. São histórias sobre o cotidiano de pessoas normais, gente como a gente, ordinary people, e elas até parecem que são simples, mas não são. São cuidadosamente construídas, com pequenos detalhes que escapam à compreensão dos próprios personagens, e que eles só vão acabar descobrindo junto com o espectador, ao longo da narrativa.

Enquanto via O Passado, babando com a extraordinária beleza do filme, me peguei pensando que Asghar Farhadi cria suas narrativas como a natureza criou a cebola. A cebola é toda feita de pequenas camadas que se enrolam em torno de um núcleo. As histórias do cineasta iraniano são exatamente assim – todas feitas de pequenas camadas que se enrolam em torno de um núcleo.

E, para cortar a cebola, ver o filme, chegar ao seu cerne, você necessariamente vai chorar. Ou de pura tristeza diante dos dramas daqueles personagens interpretados por atores tão estupidamente bem dirigidos, ou de êxtase diante de uma obra de arte apaixonante.

Marie é uma mulher de muitos maridos; Ahmad, um dos ex, vem se encontrar com ela

Uma das muitas coisas que admiro demais nos filmes de Farhadi é que não há flashbacks.

Nada, a rigor, contra a existência de flashbacks nos filmes. Há flashbacks que são fundamentais, sem os quais os filmes não existiriam. Como seria Casablanca sem os flashbacks mostrando o amor de Rick e Ilsa em Paris? Como seria possível que eles iriam sempre ter Paris, se não os víssemos, lindos, felizes, apaixonados, naquela cidade bela de morrer, antes da chegada dos nazistas?

Mas há talvez um excesso de flashback preguiçoso em muitos filmes.

O fato é que admiro os filmes de Farhadi, entre mil outros motivos, porque eles não têm flashback. Nem sequer este filme, que se chama exatamente O Passado.

Os personagens de O Passado estão sempre voltando ao passado, mesmo não querendo, mesmo fazendo força para não voltar. Mas a narrativa não volta atrás – não tem flashback. A narrativa avança sempre em frente, exatamente que nem la vie, cette chienne, para citar o verso doido de beleza de uma compositora jovem, Coralie Clément.

Começa com brilho – uma mulher está no aeroporto para receber um homem. Veremos que ela é Marie, uma francesa (interpretada por Bérénice Bejo, uma atriz francesa, apesar de ter nascido em Buenos Aires (em 1976; mudou-se com a família para a França aos 3 anos, e foi inteiramente criada lá). Quem ela está recebendo no aeroporto é Ahmad (Ali Mosaffa). O filme vai dando as informações pouco a pouco, assim como a vida – mas, para simplificar, digo que Ahmad havia sido casado com Marie; está chegando de Teerã, para onde voltou quatro anos antes daquele início de narrativa.

As camadas de cebola vão sendo cortadas pouco a pouco, ao longo da narrativa mais comprida – 130 min – do que o padrão dos filmes comerciais, mas dou um fast forward:

Marie é uma mulher de muitos casamentos. De um deles, teve Lucie (Pauline Burlet), que agora está aí com uns 17 anos. De outro deles, teve Léa (Jeanne Jestin). Já existiam Lucie e Léa quando Marie se casou com o iraniano Ahmad. Não se diz (ou não guardei) quanto tempo Marie e Ahmad ficaram juntos. O que se diz é que o casamento com Ahmad havia terminado quatro anos antes desse reencontro de agora.

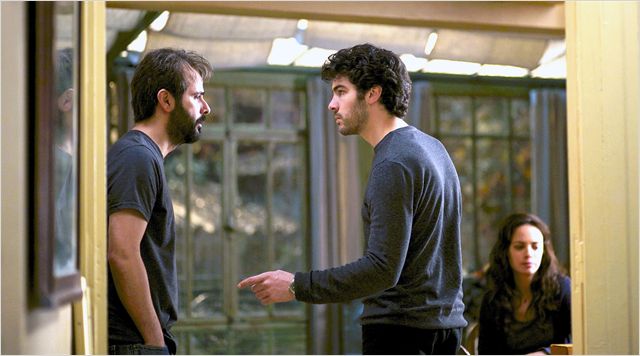

Com o passar do tempo, veremos que Marie pediu a Ahmad que viesse de volta à França para efetivar o divórcio deles. Isso porque ela está agora namorando um novo homem, Samir (Tahar Rahim, na foto abaixo). Na verdade, está grávida de mais um filho, desse novo homem, e por isso quer fazer o divórcio do marido anterior.

Todos os personagens têm culpas e todo tipo de problemas

Marie convidará Ahmad para ficar em sua casa, e não num hotel. Ela espera que Ahmad possa conversar com Lucie – eles sempre tinham se dado bem, e Lucie agora anda bastante estranha, e quem sabe o ex-marido não poderia ajudar?

Samir terá ciúme de Ahmad, o ex da sua mulher.

Lucie, a filha adolescente, não gosta nada de Samir. Não gosta nada dessa coisa de sua mãe ter um namorado novo a cada dois, três ou quatro anos.

Pior, muito pior: Samir não é um homem descomprometido. Sua mulher, Céline (Aleksandra Klebanska), está há oito meses em coma, num hospital, depois de uma tentativa de suicídio. Sairá do coma algum dia?

Fouad, o filho deles (Elyes Aguis), aí de uns cinco anos, não se dá muito bem com a nova mulher do pai.

Todos os personagens têm culpas e problemas por todos os lados – como a imensa maior parte das pessoas.

É o mais absoluto dos absurdos considerar que é uma história simples. Não é, de forma alguma. Tem mais camadas ocultas que um pacote de cebolas. E faz chorar.

Asghar Farhadi é um realizador absolutamente genial.

O Passado conquistou 14 prêmios e teve outras 28 indicações em festivais mundo afora. Teve uma indicação ao Globo de Ouro como melhor filme estrangeiro e, no Festival de Cannes, Bérénice Bejo ganhou o prêmio de melhor atriz e Asghar Farhadi levou o prêmio do Júri Ecumênico.

Em tempo: nada contra os bons filmes sobre problemas sociais

Gostaria de deixar claras algumas coisas básicas que talvez tenham ficado um tanto mal explicadas acima.

Não sou contra os filmes que expõem os problemas sociais. Em especial, não sou contra os bons filmes que expõem os problemas sociais – muito ao contrário. Eles são absolutamente necessários.

Mas acho fundamental que haja filmes – de preferência bons, é claro, como os de Asghar Farhadi – que fujam dessa horrorosa ditadura, dessa coisa grotesca de se achar que pobre, miserável, é necessariamente bom, e qualquer pessoa que tenha um pouco mais que as coisas básicas é necessariamente imbecil, filho da mãe, doente do pé ou da cabeça.

Anotação em outubro de 2014

O Passado/Le Passé

De Asghar Farhadi, França-Itália-Irã, 2013

Com Bérénice Bejo (Marie Brisson), Ali Mosaffa (Ahmad), Tahar Rahim (Samir),

e Pauline Burlet (Lucie), Elyes Aguis (Fouad), Jeanne Jestin (Léa), Sabrina Ouazani (Naïma), Babak Karimi (Shahryar), Valeria Cavalli (Valeria), Aleksandra Klebanska (Céline)

Argumento e roteiro Asghar Farhadi

Fotografia Mahmoud Kalari

Música Evgueni Galperine e Youli Galperine

Montagem Juliette Welfling

Produção Memento Films Production, France 3 Cinéma, BIM Distribuzione, Canal+, Ciné+. DVD Califórnia Filmes.

Cor, 130 min.

****

Todos os filmes do Farhadi são impressionantes mesmo, mas não acho que esse O Passado está no nível dos dois anteriores. Não sei se eu esperava muito deste, mas de fato, você notou algo que eu não tinha prestado atenção , que tem relação com à ausência de flashbacks. Farhadi vai descascando sua narativa de forma lenta e sutil e sempre deixando um o outro detalhe para ser contado quando lhe é conveniente.