Em 1921, no maravilhoso A Carruagem Fantasma/Körkarlen, o diretor Victor Sjöström mostrou diversas vezes o empregado da Morte chegando para recolher o espírito da pessoa que havia ido embora; um capuz negro cobre seu rosto, e, na mão esquerda, ele carrega a grande foice. Em 1957, o mesmo ano em que dirigiu o já então idoso Victor Sjöström em Morangos Silvestres, Ingmar Bergman mostrou em diversas sequências a própria Morte. Sempre com o capuz preto – mas sem carregar a foice, e com o rosto absolutamente visível, em geral em close-ups.

O cavaleiro Antonius Block (o papel de Max von Sydow), que, naqueles meados do século XIV, estava voltando de longos anos nas Cruzadas na Terra Santa para sua Suécia natal, conversa com a Morte já primeira sequência da obra-prima O Sétimo Selo/ Det Sjunde Inseglet (1957). Sabe que ela gosta de jogar xadrez – e a convida para uma partida, ali, na praia de pedra em que ele e seu escudeiro, Jöns (Gunnar Björnstrand, à direita na foto abaixo), haviam parado para descansar na noite anterior.

Voltam a conversas várias vezes, cara a cara, o protagonista da história e a Morte – o papel de Bengt Ekerot.

O Sétimo Selo é um filme de visual extremamente apurado, belíssimo, maravilhoso. A fotografia de Gunnar Fisher e todos os aspectos da direção de arte, de P.A. Lundgren, são extraordinários, fora de série. O espectador se vê transportado para a Idade Média, naquela “terra devastada pela peste negra”, como diz um letreiro logo que terminam os créditos iniciais.

(Eis toda a frase que situa para o espectador o contexto da história que vai começar: “Meados do século XIV. Antonius Block e seu escudeiro, depois de longos anos nas Cruzadas na Terra Santa, finalmente retornaram à sua Suécia natal, uma terra devastada pela peste negra.”)

Um visual apuradíssimo, belíssimo, maravilhoso – mas, diacho, que texto! Que texto!

Não vou conseguir me impedir de transcrever o longo diálogo que é, creio, o cerne do filme e, bem provavelmente, um dos mais belos da História do cinema.

“Não se pode viver sabendo que tudo é o nada.”

Antes dele, porém, é preciso registrar aqui também o primeiro diálogo entre o cavaleiro Antonius Block e a morte.

– “Quem é você?

– “Eu sou a Morte.”

– “Você veio para mim?”

– “Estive caminhando por muito tempo ao seu lado.”

– “Eu percebi.”

– “Você está pronto?”

– “Meu corpo está pronto, mas eu, não. Espere.”

– “Está bem, mas não posso adiar.”

– “Você joga xadrez.”

– “Como sabe?”

– “Eu vi nas pinturas.”

– “Posso dizer que jogo muito bem.”

– “Não é mais esperto do que eu.” (…) Se vencer, viverei. Se for xeque-mate, me deixará em paz.”

Block pega uma pedra preta, uma branca, coloca os braços atrás do corpo, depois apresenta as duas mãos fechadas para a Morte.

A Morte tira a preta: – “Bem apropriado, não acha?”

Corta. Na tomada seguinte, Block está acordando seu escudeiro Jöns, para que eles retomem a viagem rumo à casa dele.

A viagem de Block e Jöns através da Suécia devastada pela peste negra, que ocupa praticamente toda a narrativa de O Sétimo Selo, é imensa, e absolutamente cheia de encontros com personagens impressionantes, fortíssimos, literalmente incríveis.

Mas quero, antes de mais nada, reproduzir o tal do longo diálogo que, na minha opinião, é o cerne, o fulcro do filme.

Block e seu escudeiro Jöns haviam chegado a um vilarejo, e Block vai à igreja do lugar. Observa longamente a figura de Cristo no crucifixo atrás do altar. Aí vê uma figura em um canto da igreja, e o toma como o padre. E então começa a falar – a confessar.

– “Eu quero confessar o melhor que puder, mas meu coração está vazio. O vazio é um espelho. Vejo minha face e sinto repugnância e horror. Minha indiferença pelos homens me excluiu. Vivo agora em um mundo de fantasmas, prisioneiro de minhas fantasias.”

– “Agora quer morrer?”

– “Sim, eu quero.”

– “E pelo que espera?”

– “Pelo conhecimento. É tão terrivelmente incompreensível compreender Deus com os sentidos? Por que Ele se esconde em uma nuvem de meias promessas e milagres não vistos? Como podemos acreditar nos fiéis quando nos falta a fé? E aqueles que nem querem nem conseguem acreditar? Por que eu não posso matar Deus em mim? Por que Ele vive em um mim de uma maneira humilhante – apesar de meu desejo de despejá-Lo do meu coração? Por que Ele é, apesar de tudo, uma realidade zombeteira da qual não consigo me livrar?”

Neste momento, enquanto Block fala olhando para o Cristo no crucifixo junto ao altar, a câmara faz um suave movimento para a esquerda, para o local atrás de grades, como um confessionário – e o espectador vê que Block não está se confessando para um padre, e sim para a Morte!

– “Está me ouvindo?”, Block pergunta, diante do silêncio que se faz depois de suas últimas palavras.

– “Sim, estou ouvindo.”

– “Eu quero conhecimento! Não fé, ou presunções, mas conhecimento. Eu quero que Deus estenda sua mão, revele Sua face e fale comigo.”

– “Mas Ele permanece em silêncio.”

– “Eu o chamo no escuro. Mas é como se não houvesse ninguém.”

– “Talvez não haja ninguém.”

– “Mas então seria um horror absurdo! Nenhum homem pode viver diante da morte, sabendo que tudo é o nada.”

Se for só isso que a gente vê, então tudo é pequeno

Se não houver Deus, então tudo seria um horror absurdo, sem sentido.

Eu ousaria dizer que isso aí – essa questão – é a essência de boa parte da obra de Ingmar Bergman, esse filho de pastor luterano que mais discutiu no cinema as grandes dúvidas metafísicas que atormentam o bicho homem. Assim como é a essência de vários dos filmes de seu fiel discípulo Woody Allen.

A grande dúvida metafísica. Se for só isso aqui que a gente vê, se não houver algo muito maior que a gente não percebe, não compreende, então tudo é bastante pequeno, e sem explicação.

É um tanto parecido com aquela questão que os livros e filmes de ficção científica abordam: tem que haver vida inteligente em outros planetas. É universo demais para que apenas um mísero planetinha de uma estrela de menor grandeza possua vida inteligente. No filme Contato (1997), de Robert Zemeckis, aquela beleza baseada em uma novela do astrônomo Carl Sagan, uma frase resume magistralmente essa questão: “Se somos só nós, parece um tremendo desperdício de espaço.”

Bom. Deixando o papo cabeça de lado…

Entre os personagens marcantes que o cavaleiro Antonius Block e seu irreverente escudeiro Jöns encontram em sua jornada está um casal de atores e cantores, que, junto com mais um homem, formam uma trupe mambembe que percorre os povoados fazendo apresentações.

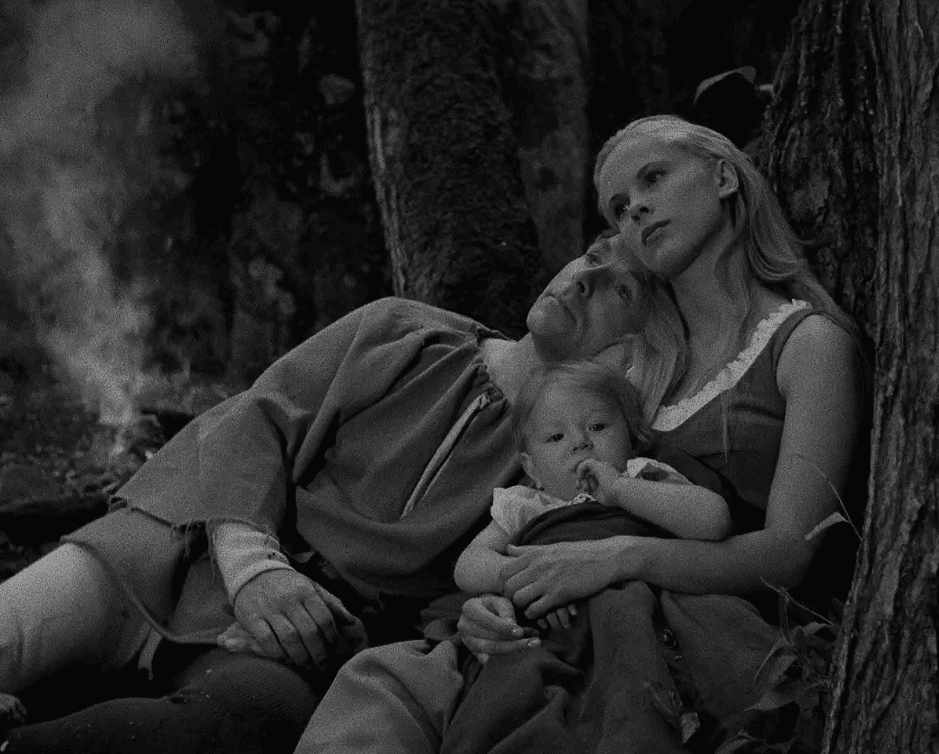

Jof (Nils Poppe) tem visões. Assim que o conhecemos, ele vê a Virgem Maria no campo. Costuma ver o diabo – mas é um homem feliz. Mia, sua mulher, também é feliz; os dois se amam, gostam de brincar, gostam do trabalho que fazem – e adoram o filhinho, Mikael, de um ano um pouco, uma criança fofa.

Mia é interpretada por Bibi Andersson, linda, linda, aos 25 aninhos, à época casada com Bergman. (Lembrando: diretor foi casado cinco vezes no papel, e teve outras três relações duradouras, com, pela ordem, Harriet Andersson, Bibi Andersson e Liv Ullmann.)

O chefe da trupe e Jonas Skat (Erik Strandmark), que, lá pelas tantas, vai ser seduzido por Lisa (Inga Gill), e fugir com ela. Lisa é a mulher de Plog, o ferreiro (Åke Fridell), homem brutal, violento. Tão brutal e violento quanto o ladrão, Raval (Bertil Anderberg).

Há ainda a garota muda, lindíssima, que passa a seguir viagem com o cavaleiro, o escudeiro e o casal de artistas – ela é interpretada por Gunnel Lindblom. E também uma pobre mulher (Maud Hansson), sem nome como a garota muda, que segundo um grupo de religiosos é uma bruxa, responsável pela chegada da peste negra àquela região, e que eles pretendem queimar na fogueira.

Bergman diz que o filme conjuga fé inocente e racionalismo

No livro Imagens, Ingmar Bergman conta que O Sétimo Selo teve como base uma peça de um ato que ele havia escrito para seus alunos do primeiro ano da Escola de Teatro de Malmö, intitulada O Retábulo da Peste. “Fizera isso porque os alunos necessitavam de uma obra que servisse de prova de fim de ano escolar, que se realizava na primavera. Eu trabalhava como professor nessa escola, e era difícil encontrar peças que tivessem vários papéis de importância mais ou menos igual. Escrevi portanto O Retábulo da Peste com o fim de proporcionar um exercício aos alunos. A peça compunha-se de vários monólogos, tendo o número dos alunos determinado o número de papéis. Nesta obra encontram-se muitas recordações de minha infância. Como escrevi em Lanterna Mágica, por vezes acompanhava meu pai quando ele ia pregar em igrejinhas rurais nas vizinhanças de Estocolmo. Enquanto os fiéis rezavam, eu concentrava minha atenção (…) nas pinturas medievais. Meu objetivo foi pintar como os autores daqueles afrescos. Meus personagens riem, choram, lamentam-se, sentem medo, falam, respondem, perguntam – perguntam sem parar. Temem a peste, o Julgamento Final, a Estrela Absinto. Nossa angústia é de outro gênero, mas as palavras permanecem as mesmas.”

Ele relata que acabou usando pouco da sua peça ao escrever o roteiro do filme, que, segundo ele, “virou uma espécie de road movie, se deslocando muito livremente quer no tempo como no espaço”.

Enviou o roteiro à companhia produtora de seus filmes anteriores, a Svensk Filmindustri – e o roteiro foi recusado!

Bergman então ofereceu ao estúdio o roteiro de uma comédia romântica, Sorrisos de uma Noite de Amor, que estreou em dezembro de 1955 e, “contra todos os francos secretos receios que o filme inspirou, foi um grande sucesso”. Grande, imenso. Exibido em Cannes, encantou os jurados do Festival, que resolveram dar a ela um prêmio especial de “Humor Poético”. Foi a partir dele que o cineasta passou a ser reconhecido internacionalmente.

Bergman se aproveitou da euforia do diretor da Svenska Filmindustri, Carl Anders Dymling, com o sucesso e o dinheiro proporcionado por Sorrisos de uma Noite de Amor para reapresentar o roteiro de O Sétimo Selo. Dymling autorizou que o filme fosse produzido – mas exigiu que as filmagens não durassem mais que 36 dias, e a um custo baixo.

O cineasta relata no livro Imagens:

“O Sétimo Selo foi realizado em 35 dias e é um dos poucos filmes de minha autoria que me acalenta o coração. Não sei bem dizer por quê. Sem dúvida que não é uma obra sem defeitos. Está repleta de loucuras, entrevendo-se a pressa com que foi feita. Mas vejo nela vitalidade, força de vontade e uma ausência de neuroses. Além de ser o tema tratado com paixão e prazer.

“Dado que, naquele tempo, eu ainda não me libertara da problemática religiosa, há dois conceitos no filme, um ao lado do outro. A cada um dei possibilidade de se exprimir em sua própria linguagem. Daí existir neste filme um armistício relativo entre a crença religiosa, de menino, e um rude racionalismo, de adulto. Entre o Cavaleiro e seu Escudeiro não se vê nenhuma complicação neurótica.

“Depois a idéia de que o Homem é um ser sagrado: Jof e Mia são, para mim, uma imagem importante, pois, mesmo excluindo a teologia, sua natureza divina persiste.

“O filme também mostra uma atitude amistosa quanto à imagem da família: é a criança que vai conseguir o milagre. Graças a ela, a oitava bola que o malabarista atira para cima vai ficar parada, no ar, uma fração de segundo.

“Em O Sétimo Selo nada é mesquinho. (…)

“Minha convicção atual começava também a se manifestar. Segundo ela, o ser humano tem dentro de si sua própria Santidade, que é deste mundo e não tem explicação fora dele. Daí haver no filme esse resto de uma fé sincera, infantil, isenta de neurose, conjugando-se com uma concepção mordaz e racional da realidade.

“O Sétimo Selo é, definitivamente, a expressão de uma das últimas idéias e manifestações de fé que eu herdara de meu e que alimentara desde a infância.

“Quando fiz o filme, as orações eram realidades em minha vida. Rezar, para mim, era um ato absolutamente natural.”

Filmes como este “não têm mais espaço”, diz Roger Ebert

No verbete sobre O Sétimo Selo em seu Dicionário de Filmes, o historiador Georges Sadoul cita aquele trecho da autobiografia Lanterna Mágica em que Bergman fala de suas idas a pequenas igrejas em que seu pai ia pregar, e ele, criança, ficava observando as pinturas medievais. Em seguida, Sadoul escreve: “Assim ele assimilou ao terror atômico as ameaças do Apocalipse. Este filme, o mais ambicioso de Bergman, é um pouco seu Fausto (e mesmo seu Segundo Fausto“). A filosofia continua demasiado elementar, pelo lirismo. E pode-se preferir à dança macabra final, ou à partida de xadrez à beira-mar, belíssimos quadros, as cenas populares, o desfile dos barqueiros, a procissão bruegeliana, a feiticeira condenada à morte pelos soldados.”

Em seu livro A Magia do Cinema, de 2002, editado no Brasil em 2004 pela Ediouro – em que analisa os 100 filmes que considera os melhores da História –, o grande Roger Ebert abre narrando a sequência em que o cavaleiro que volta das Cruzadas entra na igreja de um lugarejo e “abre o coração para uma figura encoberta, que mal pode ser percebida por detrás de uma grade de ferro”. Ele transcreve parte daquele diálogo impressionante – “Minha indiferença me castiga. Eu vivo num mundo de fantasmas…”

E, em seguida, ele escreve:

“Imagens como esta não têm mais espaço no cinema moderno, comprometido que está com a psicologia superficial e com o comportamento realista. Em muitos aspectos, O Sétimo Selo, de 1957, de Ingmar Bergman, tem muito mais coisas em comum com o cinema mudo do que com os filmes modernos que se seguiram – incluindo os seus próprios. Talvez seja por isto que hoje ele esteja fora de moda, Considerado há muito tempo como uma obra-prima do cinema, o filme é hoje certamente embaraçoso para um certo tipo de público, com as suas duras imagens e o seu inflexível tema, que é nada menos do que a ausência de Deus.

“Os filmes não mais se preocupam com o silêncio de Deus, mas com as conversas dos homens. Nós ficamos inquietos por encontrar Bergman fazendo perguntas existenciais numa era de ironia, começando com o próprio Bergman que, em Quando Duas Mulheres Pecam, de 1966, encontrou formas mais sutis de formular as mesmas perguntas. Todavia, a integridade de O Sétimo Selo é a sua força: trata-se de um filme determinado, a respeito do bem e do mal e com a mesma singeleza e fé do seu herói.”

Volta e meia digo, meio brincando, que quando crescer gostaria de escrever como Roger Ebert. Agora, falando sério: depois de Roger Ebert, não há mais o que dizer sobre este filmaço.

Anotação em agosto de 2025

O Sétimo Selo/Det Sjunde Inseglet

De Ingmar Bergman, Suécia, 1957

Com Max von Sydow (Antonius Block, cavaleiro),

Gunnar Björnstrand (Jöns, o escudeiro),

Bengt Ekerot (a Morte), Nils Poppe (Jof), Bibi Andersson (Mia, a mulher de Jof), Erik Strandmark (Jonas Skat, o chefe da trupe), Åke Fridell (Plog, o ferreiro), Inga Gill (Lisa, a mulher de Plog), Bertil Anderberg (Raval, o ladrão), Gunnel Lindblom (a garota muda), Maud Hansson (a bruxa), Gunnar Olsson (o pintor da igreja), Inga Landgré (Karin, a mulher de Block), Anders Ek (o monge), Benkt-Åke Benktsson (mercador), Gudrun Brost (empregada), Lars Lind (jovem monge), Tor Borong (fazendeiro), Harry Asklund (homem da estalagem)

Argumento e roteiro Ingmar Bergman

Fotografia Gunnar Fisher

Música Erik Nordgren

Montagem Lennart Wallén

Direção de arte P.A. Lundgren

Figurinos Manne Lindholm

Produção Allan Ekelund, Svensk Filmindustri.

P&B, 96 min (1h36)

****

Simplesmente clássico.