É um bom filme, este O Juiz/The Judge, produção do cinemão comercial americano para platéias adultas, maduras, algo que tem ficado mais raro, nos últimos anos. É uma mistura bem balanceada de thriller de tribunal com drama familiar pesado, que, de quebra, levanta boas questões sobre as leis, o Direito, a Justiça, e ainda discute sobre a dicotomia metrópole x cidade pequena.

É uma bela trama, valorizada por uma narrativa envolvente, segura, sóbria, e um elenco primoroso, encabeçado por dois grandes atores que vivem pai e filho em embate constante – Robert Duvall e Robert Downey Jr.

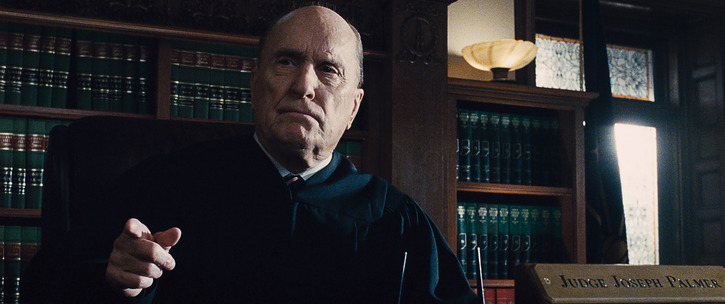

Robert Duvall faz Joseph Palmer, o juiz do título. Há 42 anos ele preside o tribunal de Carlinville, Indiana, uma cidadezinha bem pequenina, sem qualquer marca registrada que a diferencie de qualquer outra, sem qualquer atrativo especial. É absolutamente íntegro, e costuma ser severo, duro com os criminosos. Respeita as leis, mas, talvez por ter passado tanto tempo na cadeira no alto da bancada do tribunal, faz tempo que parece achar que ele e a Lei são a mesma coisa.

Embora o personagem do velho Joseph dê o nome do filme, o protagonista da história é Hank Palmer, o filho do meio dos três que o juiz teve ao longo dos 50 anos de seu casamento com Mary. Hank – o papel de um Robert Downey Jr. em momento de férias entre um blockbuster para adolescentes e outro, entre um Homem de Aço e um Vingadores: Era de Ultron – foi o único dos três irmãos que cascou fora da cidadezinha minúscula rumo à cidade grande. Voou longe: foi o primeiro de sua classe na faculdade de Direito, e, quando a narrativa começa, é um excelente, respeitado, rico advogado de Chicago. Defende com toda a esperteza que as leis e a Justiça permitem criminosos de todos os tipos, em especial os de colarinho branco, que têm contas bancárias gordas e podem pagar os altíssimos honorários que ele cobra.

(Bem no início da narrativa, um promotor pergunta para ele: “Como você se sente, sabendo que cada cliente seu é culpado?” E ele responde: “Tudo bem. Gente inocente não tem dinheiro para pagar o que eu cobro.”)

Mora numa casa de rico, em subúrbio de rico – mas não é uma casa feliz. O casamento com Lisa (Sarah Lancaster), moça muito mais jovem que ele, com a bunda de uma adolescente (a expressão não é minha, é dele), está em frangalhos, depois de infidelidades dela. A filhinha do casal, Lauren (Emma Trembley), aí de uns oito anos, é uma absoluta gracinha, inteligente, sensível, percebe tudo o que se passa à sua volta – e o pai se dá bem com ela, mas tem pouco tempo para dedicar à relação.

(Três detalhinhos aqui. Emma Tremblay, que faz Lauren, a filhinha de Hank, é de fato uma graça. Tem talento – e não tem o rosto barbiemente lindo. Aleluia: que bom que os filmes mostrem também crianças que não são barbiemente lindas. Segundo: a casa moderníssima mostrada como sendo a de Hank Palmer fica na verdade na região de Boston, e pertence ao arquiteto que a projetou, Charles Rose. É a típica casa desenhada por arquiteto que quer se mostrar genial – as visitas fazem uau, mas praticidade que é bom, neca de pitibiribas. E terceiro: Carlinville, Indiana, não existe, é fictícia. Existe uma cidade chamada Carlinville nos Estados Unidos, mas fica em Illinois. A rigor, estes dois últimos detalhinhos quase não têm importância alguma, mas quem mandou ler a página de Trivia/Fatos do IMDb?)

Entre o pai juiz e o filho advogado há um Grand Canyon, um Amazonas

Hank e seu pai, o juiz, não se dão bem – mas essa frase na verdade está errada. Os dois não se dão, ponto final. Não se vêem desde que, ainda adolescente, Hank saiu da cidadezinha – e jamais voltou. Hank diz para a filha que, para ele, seu pai está morto – “metaforicamente”, explica.

Há um gigantesco abismo entre os dois. O juiz é interioriano, gosta das coisas simples do interior, e seus conceitos de Justiça são rígidos, firmes, sólidos. Para ele, a advocacia que o filho pratica, embora renda muito dinheiro, ou talvez exatamente por isso, não é a melhor. Não há muitas frases explícitas sobre isso, mas fica absolutamente claro que o juiz entende que o filho faz uma advogacia espertalhona, cheia de chicanas, que se aproveita de brechas do sistema legal para beneficiar os muito ricos, que podem pagar os grandes escritórios, que por sua vez usam recursos e recursos e conseguem adiar ou impedir a condenação dos criminosos.

O filho considera que o pai é um cabeça-dura interiorano – reto, probo, é verdade, mas tão acostumado a ser igual à Lei, à Justiça, que acha que tem o direito de mandar na vida de todos os que o cercam.

Em termos de visão de mundo – e do próprio terreno em que os dois atuam, o Direito –, há um Grand Canyon, um Amazonas, separando o pai e o filho, o juiz e o advogado. Um Great Divide, uma cadeia de montanhas que separa as águas. Um é a América profunda, que acredita em trabalho duro, suor, honestidade; o outro é a América das grandes corporações, do capital financeiro, da esperteza, do lucro rápido.

Na primeira sequência do filme, Hank está no tribunal, no meio de uma audiência em que defende um criminoso de colarinho branco; toca o celular, ele atende, pede ao juiz para se aproximar da mesa e solicita um adiamento da sessão – acaba de receber a notícia de que sua mãe morreu.

E em seguida viaja para o interiorzão bravo de Indiana, no interiorzão bravo do país, onde terá que conviver – ainda que apenas por um ou dois dias, até o enterro da mãe – com o pai que para ele já está morto.

E aí ficará claro que o que separa pai e filho não é apenas a visão de mundo oposta, o Grand Canyon, o Great Divide de idéias. Tem isso, sim – mas há também feridas fundas da história familiar.

E só ao longo dos vastos 141 minutos do filme é que o espectador vai tomar conhecimento de quais são, exatamente, essas feridas.

O filho percebe que o velho juiz tem um branco no meio de um julgamento

Hank detesta estar de volta a Carlinville, e boa parte das pessoas de Carlinville que sabem quem ele é detestam vê-lo de volta – aquele sujeito metido pra burro que foi pra cidade grande, encheu o rabo de dinheiro e nunca mais quis saber de vir à sua terra natal, nem para ver a velha mãe e os irmãos.

Ele vai ao tribunal, ver bem de longe, das galerias, lá no fundo, o pai em ação. O juiz está condenando um red neck, um caipira, fazendeiro pobre, que bateu ou ameaçou bater na mulher grávida de muitos meses. Percebemos de imediato que, com esse tipo de criminoso, o juiz é absoluto rigoroso, sem a menor misericórdia.

O filho observa um pequeno detalhe que poderia passar despercebido por qualquer pessoa: em um determinado momento, o juiz parece ter um branco, não se lembra do nome do meirinho, o oficial do tribunal que trabalha com ele há mais de 20 anos. Chama-se Gus, o oficial (interpretado por Lonnie Farmer) – mas o nome escapa da cabeça do juiz.

Só depois de ver o pai em ação – sem ser visto por ele – é que Hank vai se encontrar com ele, no velório da mãe. O juiz o cumprimenta da maneira mais seca possível.

O irmão mais velho recebe Hank com distanciamento, ironia e mágoa

O irmão mais novo, Dale (Jeremy Strong, em ótima interpretação), o recebe bem, afetuosamente. Dale é retartado mental – compreende parte do acontece à sua volta, mas apenas uma parte, não muito grande.

Tem uma mania: filma tudo o que vê. Essa mania trará à tona revelações importantes ao longo da narrativa.

O mais velho, Glen (o papel do grande, em todos os sentidos, Vincent D’Onofrio), trata o irmão que não vê há vários anos com uma mistura de frigidez, distanciamento, ironia e mágoa. Veremos rapidamente que Glen – que na juventude demonstrava imenso talento para o esporte, mas não progrediu por causa de um acidente que prejudicou gravemente os movimentos da mão – é o sujeito a quem coube carregar o piano da família.

Toda família tem isso, uma pessoa que acaba ficando responsável por carregar o piano: tomar conta de quem não pode tomar conta de si mesmo, aparar as arestas entre uns e outros. Glen tem o piano que é cuidar do caçula débil mental – e aguentar as brutalidades, as ordens enérgicas do pai tão cheio do papel de dono da Lei que acabou virando dentro da família um ditadorzinho. Mais a frustração de não ter podido perseguir o sonho adolescente de ser um esportista.

O enterro é no dia seguinte ao da chegada de Hank à sua cidade natal. No bar em que vão tomar o café da manhã, ele é servido por Sam, Sam de Samantha, a garota que ela namorava 20 anos atrás, quando saiu de Carlinville para nunca mais voltar. Sam é interpretada pela maravilhosa, em todos os sentidos, Vera Farmiga, e Vera Farmiga está especialmente bela neste filme. Está com o cabelo mais claro do que em geral, e seus olhos estão faiscantemente esplêndidos. Está, infelizmente – deve ter sido para caracterizar a personagem – com uma grande tatuagem no alto do braço esquerdo, perto do ombro. Mas isso é o de menos. É um prazer imenso ver Vera Farmiga.

Hank se diz surpreso em vê-la no mesmo lugar em que ela já trabalhava 20 anos – e é de fato um choque, para quem saiu para o mundo, fez universidade, cresceu na profissão, voltar e ver a antiga namorada exatamente no mesmo lugar. Na verdade, não é exatamente o mesmo lugar: Hank e o espectador só saberão mais tarde, mas aquele bar agradável, junto de um belo riacho e uma pequena queda d’água, em que Sam trabalhava como garçonete 20 anos atrás, agora pertence a ela.

Hank não percebe, mas Sam não está vestida como garçonete; está usando um elegante vestido negro, com o qual irá ao enterro de Mary Palmer. Ela conta para o ex-namorado que tinha ficado muito próxima da mãe dele, e que a visitara poucos dias antes de ela morrer.

À noite, depois do funeral, o juiz avisa aos filhos que vai sair para a mercearia. Um deles – creio que Glen, o mais velho – tenta protestar, mas o juiz responde com a rispidez com que trata todo mundo uma frase do tipo: Não é porque fiquei viúvo que não sei mais dirigir.

Os três irmãos vão então para um bar da cidade, beber algumas. Chega uma mocinha linda, garçonete daquele bar – chama-se Carla (Leighton Meester), e logo estará arrastando as asinhas para o desconhecido em visita à cidade. Os dois vão dar uns amassos no fundo do bar.

Hank vai bem cedo na manhã seguinte para o aeroporto mais próximo, para voltar ao seu mundo, deixar para trás a cidade acanhada, provinciana, pequenina, tacanha – na visão dele, bem entendido.

O filho advogado acha que tem a obrigação de fazer a defesa do pai

O diretor David Dobkin, um dos dois autores da história original do filme, ao lado de Nick Schenk, e os roteiristas – o próprio Nick Schenk e Bill Dubuque –, vão mostrando todo esse quadro para o espectador ao longo da primeira meia hora do filme que tem, como já foi dito, 2 horas e 21 minutos de duração.

Guardam muita coisa para contar depois. Todos os fatos do passado familiar que levaram a tantos problemas entre o pai e o filho do meio, entre o irmão mais velho e o do meio, tudo isso será mostrado aos poucos, ao longo da narrativa.

O filme está com uns 30 minutos quando vemos Hank sentado no avião que levantará vôo para Chicago. Em geral, considero que adiantar fatos que acontecem depois de uns 20, 25 minutos após o início de um filme é apresentar spoiler. Neste caso aqui, no entanto, vou desobedecer à minha própria regra – em parte porque 30 minutos em um filme de 141 não é tanto assim, e em parte porque o que acontece naquele momento é o ponto decisivo da história.

Hank está sentado no avião, ainda irritado com a conversa duríssima com o pai. Toca o telefone, é Glen. Ele demora para atender, afinal atende – e Glen conta que a polícia foi à casa do juiz. Os indícios são de que, na noite anterior, quando saiu de carro dizendo que iria à merceria, o juiz havia atropelado e matado um homem.

Pior, muito pior: a vítima não era um desconhecido qualquer. Chamava-se Mark Blackwell (Mark Kiely), e tinha um histórico com o juiz. Cerca de 20 anos antes, quando esse Mark Blackwell era ainda um adolescente aí de uns 18, havia disparado vários tiros contra a casa da namorada, Hope Stevens, menina de 16 anos. O juiz, numa decisão surpreendente para um homem com histórico de severidade, o condenou à pena mínima, apenas 30 dias de prisão. Assim que foi solto, Mark Blackwell afogou a namorada no riacho da cidade. No segundo julgamento, foi condenado a sentença duríssima. Agora, 20 anos depois, saíra da prisão em liberdade condicional.

O juiz não quer que o filho – bem preparadíssimo, mas capaz de artimanhas e malícias que ele não aprova – o defenda. Prefere um advogado pouquíssimo habilitado, mas dali da cidade mesmo, C.P. Kennedy (Dax Shepard).

Apesar disso, apesar da distância imensa que os separa, Hank não tem coragem de voltar para Chicago e deixar o pai sendo defendido por um advogado inexperiente.

É, de fato, uma trama fascinante, essa criada por diretor David Dobkin e Nick Schenk.

Muita gente se acha melhor que os outros só por morar em metrópole

Sou fascinado por essa oposição entre metrópole x cidade pequena. Na vida real, assim como nos filmes, muitas pessoas que moram nas metrópoles costumam se achar melhores, mais importantes que as das cidades pequenas. E há pessoas das cidades pequenas que chegam a demostrar uma sensação de inferioridade diante dos que vivem nos grandes centros.

Há sempre uma competição entre os dois tipos de pessoas. E, inevitavelmente, um antagonismo.

Muitos filmes exploram muito bem essa questão – em O Juiz, ela está presente o tempo todo. Hank se considera superior a todas as pessoas que vê e/ou revê na sua cidadezinha, já que, em Chicago, uma das maiores metrópoles do país, ele é extremamente bem sucedido. Se venceu na selva da metrópole é porque é bom pra cacete – e portanto necessariamente maior e melhor do que todos aqueles interioranos, caipiras, daquela cidadezinha perdida no meio de Indiana, ou seja, no meio do nada.

Muitas das pessoas que ele encontra sentem isso, que ele se julga superior – e várias delas reagem com repulsa.

Mas quem mais enxerga o que Hank sente é Sam, a bela ex-namorada. É uma personagem rica, interessante, muito bem construída pelos roteiristas e tornada ainda mais crível – e admirável – por Vera Farmiga. Sam sabe muito bem o tamanho da empáfia, da metidez de Hank – mas consegue enxergar nele também um lado positivo, um lado altruísta que talvez nem ele mesmo perceba claramente.

E, como mostrava na revista O Cruzeiro o cartunista Carlos Estévão, as aparências enganam. Rico, em Chicago Hank vive um casamento infeliz. Com uma vida confortável, mas sem nada do stress do ex-namorado, Sam vive sozinha e feliz.

Quem se acha melhor do que as pessoas de cidade pequena só porque mora em metrópole não passa de panaca.

Na vida real, pode não ser assim, infelizmente, mas, nos filmes americanos – em que putas se casam com milionários, pobres ficam ricos, ricos têm vida dura –, as pessoas aprendem, crescem, evoluem. Hank voltará a Chicago mudado – conforme mostrará, bem para o final da narrativa, o diálogo dele com o mesmo promotor que aparece na sequência inicial, Mike Kattan (David Krumholtz) – “Você não espremeu a testemunha como costumava fazer”. E talvez até – quem sabe? – tenha ficado tentado a mudar totalmente de vida, como a última sequência do filme dá a entender – embora sem afirmar claramente, de forma alguma.

Uma sacada na edição de som torna uma cena especialmente emocionante

Falei lá no começo em narrativa segura, sóbria. Isso impressiona. Apesar de jovem (nasceu em 1969, e este O Juiz é apenas seu sexto longa-metragem como diretor), o diretor David Dobkin domina as ferramentas necessárias para se realizar um bom filme. E optou por uma narrativa sem criativóis, fogos de artifício.

É tudo tão absolutamente sem invencionice que, no único momento do filme em que usa um pequeno artifício na edição de som, ele consegue chamar a atenção do espectador.

Passa-se junto da pequena casa que o juiz tem à beira de um lago. Do lado de fora da casa, junto da água, Hank está fazendo perguntas ao doutor Morris (Denis O’Hare) sobre a doença do pai. Lá dentro da casa, o juiz e a netinha, Lauren, estão lendo um livro para crianças. Quando o doutor Morris começa a dar detalhes sobre o estágio grave da doença do juiz, a voz dele vai sumindo. Hank não quer mais ouvir aquilo. Volta-se para olhar o pai, surpreendentemente gentil, doce, suave com a netinha – e as vozes do velho e da garotinha, inaudíveis àquela distância, com a porta e a janela fechadas, vão ficando cada vez mais nítidas, mais claras.

É uma bela sequência, de grande impacto, que emociona o espectador.

Pelo que dá para perceber, não há nada muito notável nos cinco filmes anteriores de David Dobkin. É dele Penetras Bom de Bico/Wedding Crashers (2005), filme que não vi mas dá para imaginar que seja uma bela porcaria.

Mas, a partir deste O Juiz, mereceria ter boas oportunidades.

Alguns fatos, detalhinhos:

* Robert Duvall foi indicado ao Oscar, ao Globo de Ouro e ao prêmio do Sindicato de Atores como melhor ator coadjuvante. Não levou nenhum deles – mas isso não desmerece sua atuação, que é extraordinária.

* A trilha sonora – bela, muito suave, nunca grandiloquente – é de Thomas Newman. Ele vem se especializando em criar trilhas para dramas familiares – da mesma maneira com que seu primo Randy Newman vem se especializando nas trilhas de animações. São de Thomas (filho do grande compositor Alfred Newman, 9 Oscars, fora outras 24 indicações) as trilhas – só para citar pouquíssimos exemplos – de O Encantador de Cavalos, Beleza Americana, Entre Quatro Paredes, Pecados Íntimos, Foi Apenas um Sonho.

* A fotografia, gloriosa, é do polonês Janusz Kaminski, tradicional colaborador de Steven Spielberg, diretor de fotografia de, entre muitos outros, O Resgate do Soldado Ryan, A Lista de Schindler, Minority Report, Amistad, Lincoln.

* O Juiz não foi um grande sucesso de bilheteria, apesar do excelente elenco, com tantos nomes respeitáveis. Segundo o Box Office Mojo, o site especializado em cifras, o filme custou US$ 50 milhões e, até abril de 2014, tinha arrecado US$ 83 milhões no total – US$ 47 milhões no mercado doméstico e US$ 36 milhões no exterior. Mas, como o filme é uma produção de 2014, é provável que a renda aumente, em especial fora dos Estados Unidos.

E, para encerrar, Atticus Finch.

Atticus Finch é seguramente um dos personagens mais admiráveis do cinema americano. É o protótipo do advogado íntegro, probo, de honestidade e retidão de caráter a toda prova. Criado pela escritora Harper Lee no livro To Kill A Mockingbird, no Brasil O Sol é para Todos, foi interpretado, no filme dirigido por Robert Mulligan em 1962, por Gregory Peck. Numa cidade profundamente racista do Sul Profundo, Atticus Finch defende um negro acusado – injustamente – de ter estuprado uma mulher branca. O júri é inteiramente composto por brancos. Scout, a filha de Atticus Finch, assiste ao julgamento na galeria reservada aos negros, ao lado de um reverendo. Quando Atticus se levanta de sua cadeira, para atravessar todo o térreo do tribunal, agora já vazio, rumo à saída, o reverendo diz uma das mais belas frases do cinema americano, do cinema mundial:

– “Levante-se, srta. Jean Louise. O seu pai está passando.”

Numa conversa com seu pai, o juiz interiorano, Hank, o advogado picareta extremamente bem sucedido diz algo do tipo: – “Todo mundo gostaria de ter Atticus Finch como seu advogado”.

Dessas coincidências fascinantes. O Sol é para Todos/To Kill a Mockinbird foi o primeiro filme de Robert Duvall.

Anotação em abril de 2015

O Juiz/The Judge

De David Dobkin, EUA, 2014

Com Robert Downey Jr. (Hank Palmer), Robert Duvall (juiz Joseph Palmer)

e Vera Farmiga (Samantha Powell), Billy Bob Thornton (Dwight Dickham, o promotor), Vincent D’Onofrio (Glen Palmer), Jeremy Strong (Dale Palmer), Dax Shepard (C.P. Kennedy), Leighton Meester (Carla Powell), Ken Howard (juiz Warren), Emma Tremblay (Lauren Palmer), Balthazar Getty (Hanson), David Krumholtz (Mike Kattan), Grace Zabriskie (Mrs. Blackwell), Denis O’Hare (Doutor Morris), Sarah Lancaster (Lisa Palmer), Lonnie Farmer (Gus, o oficial de justiça), Matt Riedy (xerrife White), Mark Kiely (Mark Blackwell)

Roteiro Nick Schenk e Bill Dubuque

Baseado em história de David Dobkin e Nick Schenk

Fotografia Janusz Kaminski

Música Thomas Newman

Montagem Mark Livolsi

Produção Warner Bros., Big Kid Pictures, Team Downey, Village Roadshow Pictures.

Cor, 141 min

***

Seu texto e o elenco desse filme são sensacionais.

Amei ver os dois Roberts (em especial o Duvall, lenda), Vincent e, ainda que pouco, a Sarah Lancaster.

Vi recentemente e gostei muito. Não é uma obra-prima mas tem muitas qualidades, sobretudo a nível de actores. Curiosamente também vi há dias o “To Kill a Mockingbird”. Que coincidência!

Eu havia ensaiado uma volta aos comentários, mas logo me ausentei (em parte, “graças” a GVT, com quem tenho travado uma briga de foice). Então estou tentando voltar de novo.

Também daria 3 estrelas, só que 3 em 5. A história é boa, as atuações também, e eu adoro uma trama de tribunal. Depois de anos sem ver um filme com Robert Downey Jr. (vi recentemente “Chef”, mas o papel é bem pequeno, e eu nem dei muita bola para o personagem dele, super afetado) achei que ele está bem, só um pouco careteiro em algumas cenas, como quando aperta os olhos com botox para demonstrar raiva ou surpresa. Estranhei o corpo super malhado, melhor que o de muito garotão, mas que meio que destoa da idade. Não sei se faz parte do renascimento pós-drogas, ou se é por causa dos personagens de herói. Preciso dizer que peguei birra dele desde que se envolveu com as drogas. Nem sei o porquê disso, pois como disse uma amiga, se eu for me importar ou deixar de gostar de todos os atores que vão por esse caminho… Ele foi um dos galãs da minha adolescência, e talvez tenha sido isso: traiu meu sonho juvenil. hehe

A aparência plastificada dos atores, algumas cenas e situações são bem a cara do cinemão americano, e isso me incomodou um pouco, assim como me incomodou o lápis constante no olho do Downey Jr. (alô, anos 50!). Mas eu gostei bastante do roteiro. Sempre fico ‘abestalhada’ quando vejo histórias assim, de brigas onde os familiares ficam décadas afastados, por motivos tolos. Que ele ficasse sem ver o pai, até que ia, mas deixar de ver também a mãe? Se bem que eu falo isso, mas sei que tem pessoas que não fariam falta na minha vida, por questão de afinidade; para mim os laços mais importantes são os da alma, e não os de sangue. Mas ficar sem falar com pai e mãe eu sempre acho estranho, embora em certos casos seja compreensível (meu pai mesmo ficou sem falar com a família dele anos a fio, nem sei dizer quantos; mas era um outro tempo, em que as pessoas caíam na aba do mundo sem dar satisfação. Hoje não acho “normal”, porque teoricamente as relações evoluíram. Meu avô nasceu no final do século XIX, e era muito rígido).

Passemos…

Depois que vi o filme, fiquei com pena de Robert Duvall não ter levado o Oscar. Esse prêmio é tão injusto que às vezes acho que merecia acabar.

Achei Vera Farmiga meio forçada, não consegui gostar de sua personagem. Ela e Downey Jr. estavam fazendo papéis de pessoas mais jovens. Nada a ver a cena em que ela o faz subir e quebrar a janela do restaurante, apenas para seu “divertimento”. Sério? Idade mental de 15 anos. Se estivessem apaixonados até que daria para relevar, mas não era bem o caso.

E já que você falou na tatuagem da atriz, hoje em dia parece que virou moda isso. Antes as pessoas faziam tatuagem por “atitude”, para “transgredir” ou por algum outro motivo. Hoje virou “modinha”, e dá-lhe borboletinhas, coraçõezinhos e estrelinhas. O tal do piercing é outra coisa que foi banalizada, mas dependendo do lugar onde é colocado, pode alterar a energia que circula no corpo (quem entende de chakra sabe disso). Tergiversei…

“Toda família tem isso, uma pessoa que acaba ficando responsável por carregar o piano: tomar conta de quem não pode tomar conta de si mesmo, aparar as arestas entre uns e outros.”

Esse trecho do seu texto diz tudo, e resume muito o espírito do filme; é incrível (e ao mesmo tempo injusto) como toda família realmente tem uma pessoa assim. Geralmente sobra para a mulher; no caso do filme era um homem porque todos os filhos eram homens.

Como atual e feliz proprietária de um piano, vi e sei na prática como dá trabalho transportar e carregar um, então para mim a frase faz mais sentido ainda (eu costumo falar que essas pessoas são a coluna da família, mas a sua frase é mais apropriada para o contexto).

Falando nisso, o ator que faz o irmão carregador de piano está muito bem, e me pareceu uma das pessoas mais naturais no filme: tanto na aparência sem plástica, quanto no corpo com uns quilinhos a mais. Jeremy Strong está mesmo excelente, e eu também achei ótimo que a menininha não tenha um rosto de barbie (em minúscula mesmo, porque detesto essa boneca). Adoro quando tem crianças na história, elas sempre trazem leveza à trama (o que seria de boa parte de “Mad Men” sem a gracinha da Sally Draper? Nem preciso me esforçar para lembrar de algumas cenas marcantes com ela). As sequências da menina com o avô Robert Duvall-Joseph Palmer são as mais doces.

Pode ser impressão minha, mas acho que tem spoiler sobre “To Kill a Mockingbird”. Difícil quem não conheça a história, mas nunca se sabe.

Eu deveria encerrar meu comentário gigante, mas lembrei de outro fato que achei interessante: embora as leis nos EUA também tenham suas falhas e erros, é bom ver como lá elas realmente servem para todos. Nem o juiz respeitado e temido foi poupado. Estranhei o fato de terem que chamá-lo de juiz Palmer, e não de Mr. Palmer (acho que foi o filho dele quem exigiu isso, dentro da delegacia). Pra mim um juiz é juiz só dentro do tribunal. Não concordo com essa coisa que no Brasil é muito disseminada, de ter que chamar advogado, médico, delegado e etc de “dotô”. Chamar os militares pela patente fora do ambiente deles? (Esses tempos conversei rapidamente com uma mulher na minha frente na fila do Correio. Por acaso ela era major. Só vi porque ela me mostrou a identidade, nem lembro o motivo, mas nem por isso bati continência ou passei a chamá-la imediatamente de major). Inacreditável que alguns se apegam ao título de “dotô” por causa de um decreto assinado em 1827 por D. Pedro. Vai, Brasil!

A dicotomia cidade pequena x metrópole também é interessante, mas acho que você já falou muito bem sobre a questão.

Ufa, será que um dia chego ao nível dos comentários sucintos da Senhorita e do José Luís? E olha que estou com uma super gripe, mas nem isso me faz escrever menos. =D

Jussara, você é maravilhosa. Obrigado por me chamar a atenção: de fato havia um spoiler desnecessário sobre “O Sol é para Todos/To Kill a Mockingbird”. Já tirei. Obrigado!

Sérgio